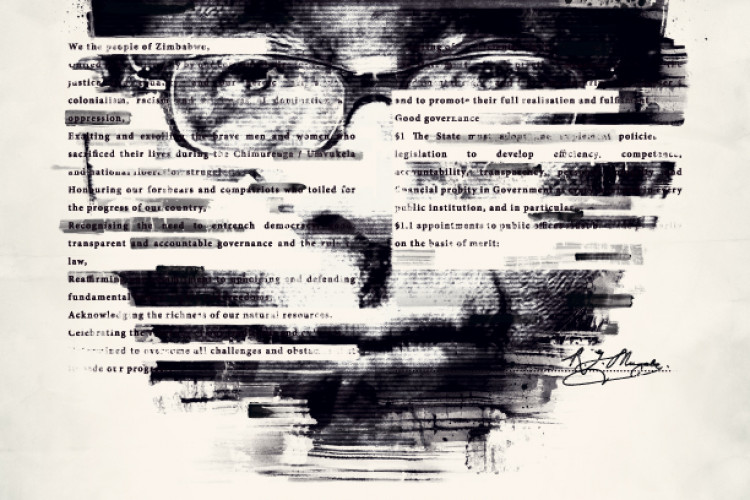

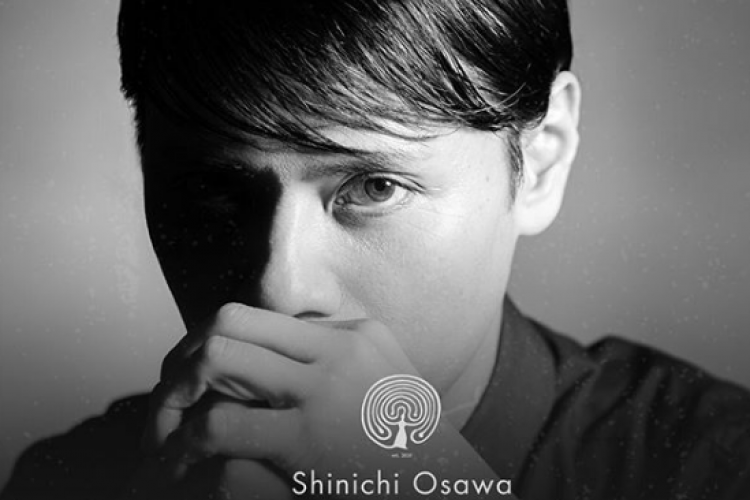

Seni & Jakarta bersama Reza Afisina

Muhammad Hilmi (H) berbincang dengan Reza 'Asung' Afisina (A).

by Ken Jenie

H

Bagaimana proses Mas Asung dalam memutuskan untuk hidup sebagai seorang seniman?

A

Saya lahir dan tumbuh di Bandung. Pada awal era 90’an saya tidak menemukan aktivitas yang menarik, selain untuk nongkrong bareng teman. Ketika saya pindah ke Jakarta antara tahun 93-94, saya mulai tertarik pada bidang-bidang diluar apa yang saya pelajari di sekolah. Hal ini membuat saya berusaha untuk mulai mempelajari hal yang sama sekali baru untuk saya, apa yang saya pelajari di masa lalu, saya lupakan sama sekali demi pengalaman baru di bidang baru ini.

Saya lalu kuliah di Institut Kesenian Jakarta dan mengambil jurusan sinematografi. Di kampus, saya mulai berkenalan dengan berbagai macam kegiatan kesenian, karena disana semua aktivitasnya saling berhubungan. Jadi, meski saya kuliah sinematografi, saya juga ikut berkesenian. Dengan berjalannya waktu, teman saya semakin banyak. Iklim kampus yang demikian membawa saya kepada teman dari berbagai latar belakang dan karakter.

Pada era saya kuliah, dunia sinematografi lokal memasuki fase awal transisi dari format analog ke digital. Kondisi ini membawa saya kepada sebuah pertanyaan, apakah pendidikan saya yang masih berkutat di format analog akan relevan nantinya? Dan di saat yang sama, saya mulai semakin aktif dalam aktivitas seni bersama teman-teman. Saya lalu menyadari sebuah hal, bahwa teman-teman saya di seni lebih berpengaruh pada pola kerja saya dibanding teman-teman dari sinema. Meski demikian, saya juga sempat merasakan pengalaman bekerja di bidang film, termasuk menjadi bagian dari tim produksi, bikin sinetron, hingga bekerja di production house. Tapi justru dari pengalaman bekerja itu, saya semakin sadar bahwa sebenarnya saya tidak terlalu menikmati bekerja di bidang sinematografi ini.

H

Jadi ini yang kemudian membuat Mas Asung beralih jurusan?

A

Saya tidak pindah sekolah atau jurusan. Saya hanya memutuskan untuk lebih berfokus pada kegiatan seni. Pada saat yang sama, ruangrupa berdiri. Saya telah lama nongkrong dengan Ade Darmawan, Indra Ameng dan Hafiz Rancajale sebelumnya, tapi ketika ruangrupa terbentuk, ini seperti tempat baru sekaligus platform bagi saya untuk semakin berkonsentrasi pada bidang seni.

H

Jadi momen transisi antara sinematografi ke seni tak terlalu susah untuk dijalani ya?

A

Betul sekali. Saya tak mengalami masalah dalam memahami proses kreatif dalam berkesenian, kompleks IKJ saat itu juga tak terlalu luas, jadi saya bisa dengan mudah bertemu dan bekerja bersama seniman lain. Pada tahun 90’an, belum terlalu banyak pameran seni, dan kebiasaan untuk berkunjung ke museum belum terlalu populer, paling kalau ke museum ya ke Museum Nasional. Pencarian referensi adalah perjuangan tersendiri, tapi ini justru membawa saya untuk mengenali semakin banyak orang dari bidang seni.

H

“What…” bisa dibilang sebagai kickstart dari karir Mas Asung sebagai seniman. Apakah bisa diceritakan lebih lanjut tentang karya tersebut?

A

“What…” bisa dibilang sebagai deskripsi dari hubungan saya dengan performance art. Di Jakarta, saya merasa budaya literatur tak terlalu berkembang, dimana tak terlalu banyak riset mengenai ini. Pad atahun 1998-2000, saya bersama beberapa teman menjadi volunteer di sebuah acara baru, Jakarta International Performance Art Festival (JIPAF). Dimana pada event tersebut, kami menemukan berbagai bentuk dan format dari bidang performance art. Perspektif baru tersebut membuat saya, Henry Foundation dan beberapa teman lain penasaran dan ingin mempelajari lebih lanjut mengenai bidang ini. Kami yang menjadi volunteer di acara tersebut akhirnya menjadi bagian dari beberapa workshop dan ikut tampil pada sebuah performance disana.

Dari pengalaman tersebut, saya merasa bahwa performance art adalah sebuah medium yang menarik. Saya bersama teman-teman lantas bertanya-tanya mengenai kenapa di Jakarta, bidang ini tidak sepopuler seperti di Jogja atau di Bandung. Di ruangrupa, kami sering sparring dalam bentuk diskusi, dimana kami bercerita dan saling mengomentari tentang berbagai bahasan. Suatu saat, topik drai sparring tadi adalah mengenai performance art. Pada saat itu, ruangrupa sering mengundang teman dari internasional, mulai dari praktisi, seniman, dan professional untuk mendiskusikan karya mereka. Ini adalah awal dari berbagai proyek seni dan kolaborasi. Dari interaksi ini, saya semakin tertarik dengan video art, yang sebenarnya juga merupakan sebuah bidang baru bagi saya. Dengan konsep eksperimental yang ada di kepala saya, dengan referensi yang masih sangat terbatas, saya berusaha menggabungkan pengetahuan saya di bidang sinematografi, ketertarikan saya dengan performance art, dan medium video ini. Jadi kurang lebih begitulah proses saya dalam menjelajahi konsep performance art di “What…”

H

Bagaimana ceritanya “What…” bisa masuk di koleksi Museum Guggeheim?

A

Sebelum menjadi bagian dari koleksi Guggenheim, ada kajian mengenai seniman new media di Asia, pada seniman performance art yang menggunakan teknologi sebagai medium, juga pada seniman yang menggunakan tubuh mereka dan kemudian menggabungkannya dengan teknologi. Ini terjadi di sekitar tahun 2001, saat itu saya sedang membuat sebuah pameran di ruangrupa. Pada tahun 2003, “What…” menjadi bagian dari acara pertama OK Video, yang menandai deklarasi dari International Video Art Festival dengan tema Identity, Body and Culture. Sebelum itu, di tahun 2002, “What…” dipresentasikan di acara Academy Artist Network dimana mereka memantau perkembangan performance dan video art. Karya tersebut berjalan sendiri, dan di screening di berbagai tempat. Lebih dari itu, “What…” didiskusikan dan dipelajari oleh berbagai institusi, saya sangat menikmati ini, karena mulai ada tempat dimana sebuah karya seni dipelajari, bukan tentang bagus tidaknya sebuah karya, tapi murni untuk mempelajari karyanya.

Pada tahun 2010, OK Video menyatakan “What…” sebagai penanda karya video art di dekade yang lalu. Tak lama kemudian, kara ini diulas pada sebuah buku tentang video art, sejarah dan lain-lain, oleh Centre de Pompidou yang saat itu bekerja dengan Singapore Art Museum. Ini adalah momen yang membanggakan buat saya, karena buku tersebut mengumpulkan karya dari tahun 60’an, dan karya saya menjadi bagian dari buku tersebut.

Tiba-tiba, seorang kurator dari Guggenheim menghubungi saya dan menanyakan apakah karya saya bisa menjadi bagian dari koleksi Guggenheim. Saat itu, “What…” telah berusia 10 tahun sejak dibuatnya, ada beberapa yang menanyakan mengapai mereka baru meminta karya tersebut sekian tahun kemudian. Tapi sebenarnya itu diluar kuasa saya, saya senang bahwa saya bisa berkontribusi di dunia seni. Tapi saya tidak memiliki keinginan sama sekali untuk menjadikan karya tersebut sebagai karya seni monumental. Sekarang, “What…” didiskusikan di kelas performance art, kelas audio visual, hingga kelas sejarah, ini sangat membahagiakan buat saya, karena ketika saya mengerjakannya, sangatlah sulit untuk mengumpulkan referensi bahkan ketika di kelas sekalipun.

H

Sejak saat itu, bagaimana perkembangan di scene performance art lokal?

A

Sebenarnya, ada berbagai macam bentuk praktik performance art di Indonesia, dan mereka sangat aktif, terutama mungkin karena budaya ini mengakar cukup kuat di seni tradisional. Masalahnya mungkin adalah karena tidak ada platform khusus yang bisa menyatukan aktivitas seniman-seniman tersebut. Pada akhir era 90an, tokoh senior seperti Iwan Widjono, Agus Jolie dan beberapa yang lain menciptakan sebuah platform, seniman mudanya juga membuat platform mereka sendiri, tapi ini membuatnya semakin sulit untuk menyatukan pergerakan yang ada.

Ada perkembangan yang nyata di performance art, tapi mungkin masih tak terlalu terlihat karena minimnya database dan pengarsipan.

H

Jadi perkembangannya berjalan dengan sporadis.

A

Iya, berkembangnya cenderung organik. Di luar, mereka sangat terorganisir, bahkan pada beberapa kasus perkembangannya terasa seperti dimonopoli oleh grup tertentu. Disini karena perkembangannya masing-masing, jadinya lebih bervariasi.

Galeri Nasional cukup sering mengadakan diskusi mengenai performance art di Indonesia. Sayangnya, agak sulit untuk mengharapkan sebuah perubahan lahir dari diskusi tersebut karena yang mereka undang biasanya hanya seputar nama-nama besar, juga ada concern mengenai bagaimana tak semua bagian dari Indonesia menjadi pokok diskusi disana.

Kembali ke pertanyaan tadi, performance art di Indonesia sangat menarik perkembangannya. Mereka berkembang, mungkin belum terintegrasi, dan masih sangat bergejolak.

H

Mas Asung berkata bahwa ada variasi di performance art di Indonesia. Apakah variasi ini berdasar individu senimannya, atau dari daerahnya?

A

Variasinya cenderung bermula dari karakter individual senimannya. Performance art sebenarnya sama dengan medium seni lain yang melewati proses kreatif. Mungkin memang kita mengadaptasinya dari pemahaman ala barat. Pertanyaan mengenai apa sebenarnya performance art sangat sering muncul. Tapi saya sendiri agak cukup pusing untuk menjawab pertanyaan tersebut.

Saya lebih memilih untuk mempraktikkannya secara langsung dan berbagi dari pengalaman ketimbang terjebak di definisi performance art yang diadaptasi dari budaya barat. Saya memilih untuk hati-hati dalam melakukan adaptasi seperti ini, karena tak semua orang memiliki dasar pengetahuan dan pemahaman yang sama.

Yang saya maksud dengan variasi yang berbasis pada individu adalah tentang seniman yang mengembangkan performance art di berbagai macam bentuk. Seperti penari di jalanan, kalau saja mereka tahu cara packagingnya, sebenarnya apa yang mereka lakukan adalah bentuk performance art di public space. Kita selalu mendasarkan definisi performance art pada konsep seni. Pendekatan saya dalam menampilkan performance art berdasar pada seni murni, karena proses kreatif yang saya lakukan berdasar pada seni murni, sesederhana itu. Seniman lain bisa mengembangkan karyanya dari tari, teater, dan lain-lain.

Di luar sana, performance art biasanya masuk kajian master dengan beberapa alasan. Saya pernah beberapa kali mengikuti event performance art yang membuat saya cukup kaget, ‘wah, kita bisa bikin sesuatu dengan hal yang tak terpikirkan sebelumnya.’ Contohnya, seniman dari latar belakang ilmu sains akan mempelajari performance art dari sisi pemahaman akan ruang, pergerakan atau posisi.

Jadi ya demikian, variasi bentuk dari performance art bergantung pada individu yang menjalankannya. Memang, beberapa area memiliki tendensi gaya tertenty, tapi pendekatannya selalu sama: performance art adalah sebuah medium, persis dengan seorang pelukis memiliki kanvas, beberapa akan berkarya dengan cat minyak, akrilik, atau cat air.

H

Jadi proses kreatif di performance art sama saja dengan seni lain.

A

Ya, saya percaya harusnya demikian, dan seperti itulah keadaan yang sebenarnya. Tidak semua mahasiswa seni bisa menggambar, tapi mereka harus memiliki insting kreatif, dan performance art adalah salah satu tempat mengekspresikan insting itu.

H

Yang saya pahami dan saya lihat pada field performance art, banyak seniman yang mengeksplorasi rasa sakit atau rasa takut. Apakah ini salah satu bahasan utama di performance art?

A

Pada tahun 1920, movement di performance art banyak yang mengakar pada gaya Dadaism. Dimana pada perspektif tersebut, mereka menyadari bahwa tubuh adalah milik mereka, dan mereka bisa melakukan apa saja terhadapnya. Bahkan ketika mereka ingin mendobrak limitasi tubuh mereka masing-masing. Ada yang minum sebanyak mungkin hingga mereka muntah di panggung, ada Marina Abramovic yang mengukir tanda bintang di tubuhnya dengan silet. Tubuh dalam hal ini menjadi panggung bagi sang seniman, karena penonton akan fokus pada diri mereka dan apa yang akan mereka lakukan. Maka dari itu banyak diantara seniman yang melukai diri mereka sendiri, karena mereka bisa fleksibel dalam memanfaatkan tubuhnya. Pendekatan demikian terus dilakukan hingga era 60’an. Menyilet badan, mencekik leher hingga susah bernapas, metode ini memahami tubuh sebagai medium berkarya. Ini cukup berpengaruh dalam sebuah karya, dimana akan ada perbedaan ketika seseorang menggunakan objek sebagai perpanjangan dari tubuh, atau sebuah objek untuk mensimbolisasi anggota badan.

H

Bagaimana dengan penonton? Apakah Mas Asung melihat mereka sebagai bagian dari karya performance art itu sendiri?

A

Bisa demikian, dan ini terjadi di beberapa bentuk performance art. Pertanyaan yang muncul biasanya dari performance atau new media artist adalah apakah mereka harus membuat karya yang interaktif. Inilah kenapa banyak diantara karya performance art berdasar pada penelitian. Mereka mengumpulkan pendapat seniman lain untuk proyek yang mereka kerjakan, dan mendasarkan karya dari data tersebut. Jika mereka ingin penonton untuk menjadi bagian dari karya yang mereka sajikan, ini sangat wajar dan lumrah.

Ada beberapa performance artist yang melakukan improvisasi dalam berkarya. Salah satunya adalah Black Market Situationists. Mereka menampilkan karya 6 jam berturut-turut dan meminta penonton untuk ikut terlibat di dalamnya. Interaksi semacam ini yang masih agak kurang bisa ditemudi di Indonesia, penonton disini cenderung minta untuk dihibur, alih-alih untuk ikut tampil dan menjadi bagian dari karya.

H

Boleh diceritakan tentang karya Mas Asung yang berjudul “Letters to International Curators.” Apakah ini semacam kritik untuk dunia seni?

A

Bagi saya, ini bukan tentang kritik. Kurator Jakarta Biennale 2009, Ade Darmawan dan Agung Hujatnika Jenong menantang saya untuk menciptakan karya yang bisa menggabungkan performance art dan new media. Saya tidak ingin membuat karya video karena saya sudah ada karya video yang akan saya pamerkan. Jadi pendekatan saya adalah untuk mengeksplor mengenai konteks arena, saat itu saya melihat Facebook sebagai sebuah platform dimana orang bisa berinteraksi dan berkomunikasi dalam sebuah kondisi online yang sebenarnya agak awkward. Saya lantas memiliki ide untuk merekam aktivitas saya pada sosial media tersebut. Pada saat itu, saya sedang sering berkomunikasi dengan kurator dan market seni. Jadi saya memutuskan untuk menawarkan karya saya pada para kurator, meminta uang kepada mereka untuk kepentingan saya. Saya kemudian memilih siapa saja kurator yang saya kenal bahkan juga menyasar kurator yang interaksinya sebatas yang saya pernah ajak bicara, baik sekali maupun dua kali saja. Saya memulai interaksi dengan mereka biasanya dengan, “halo, apakah kamu ingat ketika kita bertemu di…” dan kemudian meminta uang pada mereka. Beberapa kemudian merespon dengan, “kamu butuh uang buat apa, tolong ceritakan apa yang sedang kamu kerjakan” atau justru dengan ajakan untuk ikut residensi.

Konteks karya ini adalah tahun 2009, dimana market seni sedang booming. Banyak seniman sedang berusaha untuk menjual karya mereka, bahwa yang paling penting saat itu adalah berkarya untuk menjualnya. Sedangkan saya melihat ada yang cukup berbeda di Jakarta. Disini, proses seniman cenderung diawali dengan proposal, jadi analoginya adalah seniman Jakarta biasanya apply ke galeri untuk lowongan pekerjaan. Ini aneh. Idealnya, sebagai seniman, galeri yang datang menjemput karya mereka. Jadi karya tersebut merupakan cara saya untuk menciptakan sistem komunikasi baru melalui sosial media antara seniman dengan kurator. Saya mempelajari karakter kurator yang saya libatkan, dan menggunakan berbagai pendekatan kepada mereka.

H

Bisa nggak sih, kalau “Letters to International Curators” itu disebut sebagai bentuk pertanyaan mengenai bagaimana posisi performance artist di era kolektor seni?

A

Sebenarnya tidak demikian. Karya saya tersebut berfokus pada dunia seni secara umum. Mungkin secara spesifik terhadap seniman Jakarta dan Indonesia lain yang tidak seberuntung seniman lain. Ada struktur yang hirarkis antara seniman dan kurator. Asal tahu saja, di Jakarta, seniman, kurator dan kolektor itu biasa saja hubungannya, tidak hirarkis. Bahkan bisa saja sang seniman mentertawakan kurator.

Kita tidak butuh patron di Jakarta. Yang kita butuhkan adalah karya seni yang berkualitas, dan karya tersebut diapresiasi oleh khalayak, itu saja. Seorang kurator tidak berhak untuk berkata bahwa karya seorang seniman ada karena dia. Di Jogja, ada kolektor yang posisinya cenderung mempatronisasi seniman, tapi sang seniman memang butuh itu untuk hidup, akhirnya hubungan tersebut berkembang menjadi tuan dan pelayan, sebenarnya kita tidak bisa begitu.

Di Jakarta, seniman membuat karya, dan esok harinya seniman tersebut tetap harus bekerja. Jika ada kolektor snob yang ingin jadi patron di Jakarta, sepertinya akan gagal. Karena pada umumnya seniman Jakarta lebih memilih untuk bebas dalam berkarya ketimbang jadi pelayan.

Di sisi lain, galeri di Jakarta tidak memiliki hubungan yang dekat dengan seniman. Sangat berbeda dengan keadaan di Jogja, dimana telah ada sistem dan infrastruktur yang jelas untuk berkesenina, dimana seniman, galeri dan kurator bekerja bersama –sama. Sayangnya di Jakarta tidak seperti itu, jadi sang seniman harus menciptakan pasar mereka sendiri.

Pada akhirnya, “Letters to International Curators” adalah cara saya untuk membuat saya percaya diri dengan posisi saya sebagai seniman, diantara kegiatan berkesenian, institusi, galeri, kolektor dan juga berbagai elemen lain di Jakarta.Yang seru adalah ketika beberapa kurator yang saya kirimin pesan di karya tersebut datang dan kaget bahwa private message yang mereka kirim ke saya lalu jadi karya yang didisplay untuk publik (tertawa). Beberapa juga malu karena pada percakapannya mereka ada yang saling menyindir kurator lain.

H

Sekarang seni terasa semakin lekat dengan keseharian. Menurut Mas Asung, bagaimana seharsnya peran seni dan seniman di masyarakat sekarang dan di masa yang akan datang?

A

Ini topik yang sedang sering diperbincangkan. Tentang peran seni dan seniman di masyarakat. Seniman yang berbeda memiliki karakter individu yang berbeda pula, maka pertanyaan ini harus ditujukan pada mereka yang memang memiliki sensitivitas terhadap apa yang terjadi di sekitar. Bahasan ini mungkin bisa dikaitkan dengan seniman yang dibiayai oleh uang publik melalui museum yang dibiayai oleh pajak. Ketika misalnya museum yang dibiayai oleh uang rakyat tersebut mengundang seorang seniman besar, namun publik ternyata tidak menyukai karya seniman tersebut, ini bisa memicu pertanyaan yang menarik. Tapi kondisi demikian ini juga bisa dibalik logikanya, ketika misalnya publik secara tidak langsung membiayai sebuah museum atau sebuah eksibisi, maka harusnya mereka berpartisipasi dengan menikmati karya-karya di dalamnya.

Secara konteks kreatif, tugas seorang seniman adalah untuk berkarya. Apa yang saya hasilkan adalah hasil riset, jadi saya melakukan pengumpulan data melalui aktivitas dan narasi sehari-hari, tapi tentu seniman lain memiliki metode mereka masing-masing. Di banyak negara, institusi kreatif dibiayai oleh publik dengan subsidi dari pemerintah.

Di masa yang akan datang, saya percaya bahwa publik memegang peran yang krusial dalam menentukan arah sebuah institusi seni. Misalnya Jakarta akan ada museum seni modern, mungkin akan lebih menarik bisa galeri tersebut diisi oleh karya seniman lokal. Seperti bisa saja museum tersebut akan memajang karya-karya dari Eko Nugroho. Ini akansangat menarik. Banyak diantara publik lokal yang tidak mengetahui apa saja karya Eko dan apa proyeknya yang akan datang. Kita mungkin bisa melihat karyanya di Instagram, tapi kita tidak bisa memegang karya-karya itu. Museum dan galeri adalah platfrom edukasi alternatif. Kita bisa saja melihat sebuah karya melalui buku rilisan Taschen misalnya, tapi akan lebih seru untuk datang ke galeri dan melihatnya secara langsung. Sayangnya, kita belum bisa merasakan kondisi yang demikian, beberapa kampus mengajarkan tentang seni di Asia juga tentang kondisi kesenian kontemporer lokal, tapi jarang diantaranya yang memberi kesempatan bagi siswanya untuk melihat karyanya secara langsung.

Sebenarnya ada Museum Basuki Abdullah, tapi tidak semua orang bisa masuk kesana. Ada Museum Nasional, tapi kita tidak bisa menikmati seluruh karyanya. Hampir semua karya, terutama yang bersejarah dimiliki secara personal oleh kolektor. Saya rasa tidaklah mungkin bagi kita untuk mengetuk pintu rumah kolektor untuk sekedar melihat karya. Di luar negeri, pemilik karya akan dengan senang hati meminjamkan karyanya ke museum yang akan memelihara karya-karya tersebut.

H

Sebagai figur senior di ruangrupa, bagaimana Mas Asung melihat masa depan dari kolektif ini? Dan apakah justru memiliki kritik terhadapnya?

A

Kritik saya untuk ruangrupa selalu sama, yakni tentang bagaimana ruangrupa bisa menghindari eksklusifitas. Karena ruangrupa berdiri untuk memberikan kesempatan kepada publik seperti saya untuk berkarya. Saya melihat, ruangrupa sekarang cenderung mengarah jadi ruang yang eksklusif. Bahwa hanya orang seni yang bisa masuk ke ruangrupa, atau tentang siapa yang belum masuk golongan ruangrupa, maka seniman tersebut dianggap tidak relevan. Ini kritik saya, yakni untuk menjaga ruangrupa menjadi bagian dari publik, bukan untuk menciptakan jarak dengan publik.

Kalau tadi disebut bahwa saya adalah fiur senior, sebenarnya juga kurang tepat. Mungkin, publik memiliki ekspektasi tertentu terhadap karya yang kami hasilkan, padahal kami sebenarnya masih merupakan individu-individu yang sama dengan dulu. Bahwa kami masih juag pusing dengan bagaimana membayar tagihan rumah bulan depan dan hal-hal lain semacam itu. Sekarang, di ruangrupa, anak-anak di dalamnya lebih serius dalam bekerja. Mereka bekerja dengan lebih terorganisir, lebih efisien, sistematis dan memiliki rasa tanggung jawab. Dulu ketika ruangrupa masih dijalankan oleh 7 orang, sistem kita sangat kacau. Ade Darmawan bisa tiba-tiba diundang ke Mexico, Indra Ameng baru saja memanajeri White Shoes and The Couple Company, Hafiz mulai mengerjakan Forum Lenteng, mana saat itu internetnya masih dial-up (tertawa), sangat chaos. Seiring waktu, ruangrupa tumbuh, ada juga perubahan pada persepsi orang-orang. Kita berkunjung ke Sao Paolo dan belahan dunia lain, lalu orang-orang berkata bahwa “wah, ruangrupa jalan keliling dunia,” meski sebenarnya itu adalah perjalanan kerja. Jadi bukan pelesir. Kami kesana untuk bekerja.

Pertanyaan saya adalah bagaimana caranya untuk menghindari eskklusivitas, dan jika memang eksklusif, apa sebenarnya definisi dari eksklusivitas ini, akan sangat menarik untuk mendiskusikan konsep ini bersama-sama.

Ruangrupa bisa bertahan hingga sekarang karena ada banyak kolektif lain di sekitar kita yang bisa bekerja bersama dan mendorong agar kami bisa melangkah maju. Jika saja tidak ada Serrum, Forum Lenteng, dan yang lainnya, pasti ruangrupa akan terjebak pada aktivitas yang sama secara berulangkali. Keberadaan kolektif-kolektif lain saling mempengaruhi satu sama lain untuk menciptakan platform baru dalam berkarya.

H

Apakah Mas Asung memiliki nama-nama seniman Jakarta yang kita harus ikuti karyanya?

A

Jakarta sekarang cukup berbeda dengan scene seni kota lain yang cenderung didikte oleh pasar. Di Jogja, kita akan sepakat bahwa Eko Nugroho, Agus Suwage, Heri Dono dan beberapa nama lain bisa dibilang merupakan representasi scene kota tersebut. Di Jakarta kondisinya selalu berbeda dari waktu ke waktu. Biasanya, seniman Jakarta akan fokus berkarya dalam beberapa waktu, lalu kemudian rehat dari aktivitas seni, dan biasanay pada masa rehat tersebut, seniman lain akan muncul dan menggantikan posisi seniman tadi. Begitulah kondisi di Jakarta, segalanya berganti dengan cepat. Di Jogja tidak demikian, ada sistem yang lebih konstan di sana. Agak sulit untuk memprediksi apa yang akan terjadi di Jakarta.

Lihat saja Indra Ameng dan Oomleo, mereka seniman, tapi kita tidak tahu bahwa mereka sedang berkesenian atau tidak. Jakarta memiliki art scene yang besar, selalu ada nama baru di setiap semester. Jadi susah untuk menyebutkan nama individu yang spesifik.

Di Jakarta, diperlukan sebuah strategi yang bisa mewadahi sedemikian banyak seniman. Media juga, mereka harus bisa mengintegrasikan sedemikian banyak seniman tersebut dan tentang trend musiman di Jakarta. Jika dilihat lebih dekat, diluar apa yang dilakukan oleh ruangrupa, ada banyak seniman yang memiliki proyek yang keren dan menarik dan diundang ke acara internasional, tapi masih sangat sedikit yang membicarakannya.

H

Sekarang karya Mas Asung mulai menjelajahi berbagai medium, apakah ini arahan seni dari Mas Asung di masa yang akan datang?

A

Bagi saya pribadi, saya memiliki kebutuhan untuk mencoba hal-hal baru. Saya sedang belajar menjahit. Kenapa? Karena saya merasa ada berbagai macam jenis kain yang bisa digabungkan dengan berbagai teknik. Ini sangat menarik buat saya sebagai cara baru untuk menyampaikan sebuah gagasan.

H

Apa proyek yang akan datang?

A

Saya akan terlibat di OK Video yang akan datang. Saya juga akan menjalankan workshop Audio-Visual performance. Selain itu, saya juga akan berkarya di Sonsbeeck, Jakarta Biennalle dan Edwin Gallery.

H

Terima kasih

A

Sama sama!