Ekosistem Film Alternatif bersama Meiske Taurisia

Muhammad Hilmi (H) berbincang dengan produser film Meiske Taurisia (M).

by Ken Jenie

H

Bagaimana awal perkenalan Mbak Dede dengan dunia film?

M

Awalnya tidak sengaja sebenarnya. Latar belakang pendidikan saya adalah desain tekstil, dan ini bermula dengan kesukaan saya terhadap kostum. Oleh karena itu, saya memberanikan diri melamar pekerjaan sebagai Costume Desainer pada film Garasi, karya sutradara Agung Sentausa, dan produser Mira Lesmana. Pengalaman ini ternyata membuat saya menikmati kerja di dunia film.

Setelah itu, saya kemudian bekerja di film Tiga Hari Untuk Selamanya karya Riri Riza, The Photograph sutradara Nan T Achnas, Merah Itu Cinta & D’bijis bikinan Rako Prijanto.Setelah itu, saya diajak bekerja sama oleh Edwin dan Sidi Saleh untuk film Babi Buta Yang Ingin Terbang sebagai produser. Saya rasa saat itu mereka mengajak saya buat jadi produser karena mereka sudah sangat kepepet dan tidak bisa mencari calon produser lain (tertawa).

H

Kebanyakan orang pada umumnya tertarik untuk memasuki industri film sebagai tokoh di depan layar, apa yang membuat Mbak Dede justru tertarik untuk aktif di belakang layar?

M

Bagi saya,yang paling utama adalah bagaimana sebuah film, sebagai karya harus jadi seutuhnya. Saya juga tertarik untuk memastikan bagaimana film yang saya kerjakan terdistribusikan ke penonton yang disasar pembuatnya. Produksi film di Indonesia bukan cuma persoalan bikin, tetapi juga distribusi. Baik di ranah komersil maupun independen ini sama saja. Bedanya yang di independen jauh lebih sulit. Film komersil pada dasarnya tinggal menunggu tanggal dari Bioskop. Film independen harus mencari partner komunitas yang mau memutar film tersebut, dan bila ingin diputar di banyak komunitas maka harus cari dan persiapkan satu-persatu, per-komunitas.

Ini yang terjadi selama ini pada film-film produksi babibutafilm sejak 2008. Kami fokus pada penonton di kantong-kantong komunitas film. Oleh karena itu memang perlu stamina panjang dalam menjalankan babibutafilm ini. Adalah sebuah perjuangan untuk bertahan memutar film di komunitas disaat tidak ada infrastruktur distribusi film independen yang ajeg.

H

Sebagai produser, sebenarnya apa peran utama dari profesi ini bagi sebuah film, dan bagaimana menentukan apakah sebuah film perlu produser atau tidak?

M

Saya pribadi memposisikan produser sebagai orang yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa film yang dikerjakan bisa jadi dan disalurkan ke penontonnya. Dan ini artinya beyond financing. Pembiayaan adalah salah satu hal penting yang harus dipikirkan, namun bukan melulu soal uang. Kenyataannya, kegiatan produksi film independen banyak mempraktekkan ‘kesepakatan barter’.

Yang kedua adalah memahami ekosistem film; termasuk didalamnya konsep industri film secara makro, baik yang komersil maupun yang independen. Kenapa? Karena selaku produser sekaligus distributor, kita juga perlu secara kreatif memikiran strategi distribusi film. Kreatifitas distribusi akan muncul dari pemahaman akan industri yang menyeluruh. Jadi kreatifitas bukan hanya soal bikin cerita film, namun jualan pun perlu kreatifitasnya tersendiri.

Namun untuk kasus film pendek, saya cukup yakin, film semacam ini belum terlalu membutuhkan produser. Kalo sampai ada pembuat film pendek yang tidak memahami ekosistem mereka, menurut saya ini karena ketidakpedulian semata.

H

Apa sebenarnya visi dibalik acara Film Musik Makan yang jadi acara tahunan?

M

Saya ingin memperjelas pasar.

Film Musik Makan (FMM) adalah acara tahunan yang diselenggarakan oleh Kolektif. Cita-citanya menjadi sebuah platform yang bisa dimanfaatkan untuk film-film independen indonesia, untuk mengadakan premiereatau pemutaran perdana bersama-sama. Kenapa khusus independen dan kenapa premiere? Ini supaya film independen juga punya posisi yang “keren, hits,cool, dan seterusnya.” Dan ini serius. Film independen hanya butuh branding secara kontinu supaya posisinya semakin jelas, bagi publik atau penonton. Kita harusnya tidak ragu ketika kita memproduksi atau menikmati film independen.

Semua industri film di seluruh dunia juga punya dikotomi major vs independent; malahan, semua industri bukan hanya film. Lihat saja di industri musik. Saya selalu iri dengan skena musik independen, mereka bisa punya segment pasar yang jelas. Kesimpulannya, kejelasan posisi produk memiliki konsekuensi kejelasan pasarnya. Perlu diingat bahwa kata ‘vs’ di dalam major vs independent merujuk pada produk yang berbeda, namun bukan berarti mereka saling memposisikan diri sebagai kompetitor dipasar yang sama.

Saat pasar film independen semakin jelas, maka cita-cita memperkenalkan karya film dari berbagai sutradara yang sedang aktif berkarya kepada penonton, bisa terjadi diFMM.

H

Film Musik Makan 2015 cukup bersejarah karena hampir semua film yang diputar kemudian meraih review positif dan bahkan mendapat penghargaan yang cukup bergengsi, “Fox Tiger Exploits The Tiger’s Might” Dapat ulasan positif di Cannes dan “Siti” menang Piala Citra sebagai film terbaik dan bahkan kemudian masuk bioskop komersil. Apakah ini bukti bahwa perjuangan Mbak Dede dan kawan-kawan telah berhasil dalam mengangkat budaya film non-komersil?

M

Ada dua keberhasilan yang berbeda disini.

Pertama: keberhasilan berada pada para pembuat film, yang telah membuat film-film yang bagus. FMM sama sekali tidak terlibat untuk urusan produksi film.

Kedua: keberhasilan FMM untuk mengumpulkan penonton untuk menonton film-film tersebut. Premiere atau pemutaran perdana bersama menjadi salah satu kunci keberhasilannya. Cukup sulit untuk merencanakan pemutaran perdana bersama sejak awal. Banyak spontanitas di FMM yang membuatnya jadi ‘malah kejadian’. Mungkin ini udah suratan takdir (tertawa). Namun sebenarnya, keberhasilan FMM bergantung sepenuhnya pada ‘amunisi’ dari para pembuat film. FMM tidak akan berhasil saat ‘amunisi’-nya atau film-nya melempem.

Tahun ini, FMM 2016 premiere dua film panjang dokumenter yaitu, Potongan(babibutafilm) dan White Shoes & The Couples Company Di Cikini (WSATCC & Ruru Corps). Dan ternyata mengumpulkan penonton film dokumenter lebih sulit dibanding film fiksi. Ini hasil komparasi antara FMM 2016 dan 2015; dan ini bagian dari ‘eksperimen’ yang dilakukan Kolektif selaku distributor. Eksperimen artinya mencoba hal baru,yaitu menyelenggarakan FMM dengan fokus menggerakkan penonton untuk nonton film dokumenter. Khusus film dokumenter musik, harapannya adalah komunitas independen baik film dan musik, bisa lebih akrab.

Saya rasa kita perlu untuk selalu mengeksplor dan bereksperimen dalam berbagai hal, karena hal seperti ini pasti akan memberikan pengalaman baru. Dan, jangan takut gagal! Saya ingin sekali mengajak teman-teman pembuat film independen untuk premiere di FMM. Jangan kawatir soal festival film, sudah terbukti setelah film Fox tayang di FMM, film itu tetap bisa berkompetisi di Cannes 2015.

H

Di film karya Chairun Nisa yang berjudul “Potongan”, Mbak Dede diceritakan sedang memperjuangkan hak tayang sebuah film di hadapan lembaga sensor film. Mbak Dede juga sempat bercerita bahwa sebenarnya sistem sensor yang ada di Indonesia sudah usang dan tidak relevan lagi. Bagaimana Mbak Dede memposisikan sensor dalam sebuah film, apakah masih perlu? Dan kalau sudah tidak relevan, bagaimana konsep idealnya?

M

Klasifikasi adalah bentuk perlindungan penonton film yang mutakhir, dibandingkan sensor, didesain berdasarkan umur penonton.

Untuk membahas sistem ini, kita bisa merujuk pada UU No. 33 tahun 2009 tentang Perfilman, dan PP no 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film (LSF). Dalam kedua peraturan tersebut,LSF sudah mengenali adanya system klasifikasi untuk film. Namun, pertanyaannya adalah: apakah LSF mengerti apa itu prinsip klasifikasi?

Sensor dan klasifikasi adalah dua prinsip yang berbeda.

Sensor memotong, menghilangkan, menghapus. Artinya ada informasi yang ingin disampaikan oleh pembuat film kepada penontonnya, namun dinilai tidak santun atau memicu ‘kekacauan’ sehingga perlu dipotong atau disensor oleh LSF. 100 tahun yang lalu, sensor diciptakan oleh pemerintah kolonial untuk membatasi pengetahuan pribumi agar dapat di kontrol. Prinsip ini didasarkan pada prinsip penguasa politik. Dari sistem yang demikian, maka akan ada sekelompok masyarakat yang dirugikan.

Sedangkan klasifikasi adalah menggolongkanpenonton berdasarkan usia, artinya yang menjadi subyek adalah psikologi perkembangan kedewasaan manusia. Sehingga, semua informasi daripembuat film dapat tersampaikan pada penonton film yang sesuai. Perspektif kemanusiaan menjadipatokan penilaian. Sistem yang demikian ini lebih bisa mengakomodir berbagai golongan kepentingan dalam masyarakat.

Prinsip ini berlaku untuk berbagai posisi film,sebagai produk seni, budaya, pengetahuan, ekonomi, dsb. Jadi, UU dan PP yang ada sekarang memang sangat rancu.

Selanjutnya, kita juga bisa mengacu pada sistem Klasifikasi yang ditetapkan di PP no 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film:

“Pasal 28

(1) Film daniklan film yang sudah selesai disensor digolongkan ke dalam usia penonton film sebagai berikut:

a. Untuk penonton semua umur;

b. Untuk penonton usia 13 (tigabelas) tahun atau lebih;

c. Untuk penonton usia 17 (tujuhbelas) tahun atau lebih; dan

d. Untuk penonton usia 21 (duapuluhsatu) tahun atau lebih.”

Bila sebuah film sudah disensor, lalu apalah manfaatnya untuk digolongkan lagi sesuai umur penonton? Untuk membahas ini, kita mungkin perlu merujuk pada statement Ibu Zumrotin K. Susilo selaku mantan ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia ketika beliau menjadi saksi ahli Masyarakat Film Indonesia (MFI) pada judicial review tentang penyensoran pada 2008, “Bila ingin melindungi penonton dengan argumen perlindungan konsumen, maka justru perlu sistem Klasifikasi yang lebih rigid.” Contoh kasusnya adalah: di Indonesia umur 17 tahun masih dikategorikan sebagai anak-anak, jadi perlu ada penyesuaian lagi dengan peraturan perlindungan terhadap anak.

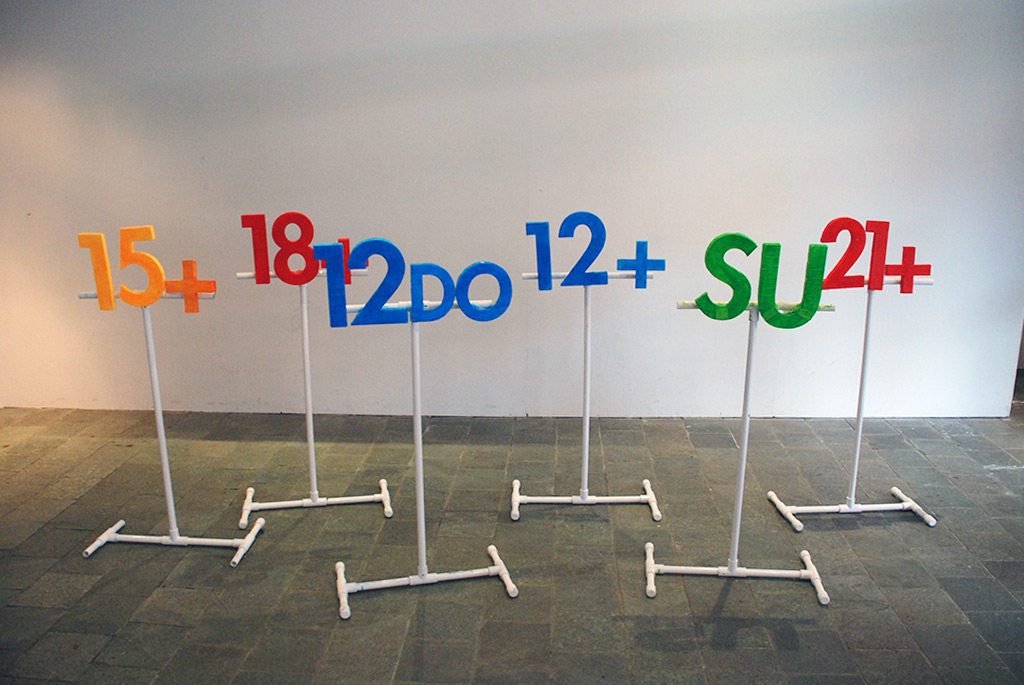

MFI pernah mengangkat isu ini dan mengusulkan sistem Klasifikasi yaitu: SU (Semua Umur), 12DO (Dampingan Orang Tua), 12+, 15+, 18+, 21+. Sistem klasifikasi yang rigid lebih masuk akal dan relevan dengan dinamika jaman, khususnya di era keterbukaan informasi dan teknologi seperti saat ini. Sekali lagi saya akan mengutip sebuah statement pada judicial review tahun 2008, dimana Marco Kusumawijaya yang saat itu menjabat sebagai Ketua Dewan Kesenian Jakarta berkata, “Film adalah satu-satunya produk seni dan budaya yang masih terkena sensor.”

H

Film yang diproduseri oleh Mbak Dede kebanyakan hanya diputar di pemutaran komunitas dengan jumlah penonton yang minim, bagaimana sebenarnya posisi penonton bagi film-film independen?

M

Saya melihat jumlah penonton yang meningkat dibandingkan pertama kali saya memutar film Babi Buta Yang Ingin Terbang di tahun 2007-2008. Saya selalu yakin dan percaya, penonton jenis ini selalu ada. Persoalannya mungkin kita yang jarang mengumpulkan mereka.

Saya bertemu banyak sekali jenis penonton selama melakukan pemutaran keliling. Namun secara umum mereka memiliki kesamaan dalam beberapa hal seperti, sifat keterbukaan, rasa ingin tahu yang tinggi, dan suka tantangan. Kalau mengutip pernyataan Prima Rusdi, “Penonton tidak jera.”

Saat menonton film, interaksi antara pembuat dan penonton terjadi dalam ruang gelap. Pembuat film menyampaikan interpretasinya akan sebuah realitas, dan penonton menginterpretasikan karya film yang ditontonnya. Setelah pemutaran film, biasanya disediakan sesi tanya jawab dengan pembuat film, atau minimal sesi diskusi dengan seorang nara sumber yang relevan. Ruang ini dibuka bukan semata-mata karena kebiasaan saja, namun sesungguhnya ruang ini disediakan untuk interaksi pembuat dan penonton. Baik pembuat dan penonton sama-sama punya hak yang setara dalam menyampaikan interpretasi mereka terhadap film, baik secara rasa maupun makna. Jadi tak ada yang namanya salah dan benar dalam suatu proses interpretasi; justru keragaman interpretasi itulah keindahan dari proses apresiasi. Pembuat akan terpapar perspektif penonton, dan penonton akan mengetahui perspektif pembuat. Nah, disitulah tantangan dari kegiatan apresiasi.

H

Ada beberapa komentar yang menyebutkan bahwa Film Indonesia sekarang semakin membosankan dengan tema-tema yang seragam, kenapa demikian? Apakah ini karena minimnya keberanian dari sineas untuk menjelajahi tema untuk film-filmnya?

M

Menikmati film itu bisa dibahas dari sisi pembuat film atau penonton. Pembuat film bisa terjebak di konsep film yang gitu-gitu aja dengan tema yang seragam. Penonton juga bisa gitu-gitu aja, dalam artian mereka hanya doyan dengan film yang temanya seragam. Kalo menurut hukum ekonomi ini bagus banget, karena supply dan demand persis saling melengkapi, konsep pasarnya sudah matching!Trus apa persoalannya? Di sini jelas tidak ada persoalan.

Persoalan baru muncul ketika ada pembuat film yang suka keberagaman, dan ada penonton yang suka keberagaman. Nah tandanya ini ada pasar film yang berbeda, pasar film yang mencari keberagaman. Pertanyaannya adalah: apakah ada infrastruktur yang mengakomodir pasar ini? Tidak ada. Kalau pun ada, inisiatif seperti ini biasanya lahir dari komunitas atau masyarakat.

Artinya, kalau pembuat film membuat film yang beragam lalu mereka protes ke infrastruktur yang hanya mengakomodir pasar yang seragam, itu sebenarnya percuma, tidak ada kecocokan disana. Atau bila ada penonton yang suka film beragam dan protes ke insfrastruktur yang seragam, itupun tidak matching. Disinilah persoalannya. Jadi kita pun perlu pandai melihat dan mencermati, mana pasar film saya? Dan dimana saya bisa mencari film yang saya suka.

Jadi bagi saya, persoalannya justru ada pada infrastruktur menonton, yakni bioskop yang seragam. Kalau bioskop beragam, maka tontonan filmnya pun beragam, dan penontonnya pun beragam. Bioskop itu toko. Bayangkan saja kalau toko baju yang ada di semua daerah hanya menjual satu jenis pakaian, maka pasti tampilan kita semua akan sangat membosankan.

Berikutnya: Siapa yang bisa mendorong keberagaman pada infrasturktur bioskop tadi? Ini tugas pemerintah. Kenapa ini jadi tugas pemerintah? Ada banyak alasan seperti posisi film adalah produk seni, budaya,dan pengetahuan yang menyebarkan keragaman; pengembangan kualitas film dan SDM-nya; potensi ekspor film Indonesia -film independen sudah terbukti memiliki pasar di luar negeri lewat pasar festival film internasional-; dan masih banyak alasan lainnya.

Masyarakat juga bisa berperan dalam membantu percepatan, lewat pembangunan bioskop komunitas atau membuat komunitas film yang ajeg. Persoalan dalam inisiatif masyarakat adalah kesinambungannya.

Tapi sebenarnya diluar persoalan keragaman bioskop, konsep sensor jelas membatasi kreatifitas. Usmar Ismail, bapak film Indonesia, telah membahas masalah sensor yang membatasi kreasi sejak tahun 1966. Sensor bukan hanya oleh LSF namun juga oleh pemerintah dan organisasi ekstra pemerintah. Artinya jika persoalan sensor yang sudah ada sejak tahun 1960-an belum terselesaikan, bagaimana kita akan beranjak ke kreatifitas dan mekanisme perlindungannya?

H

Di sisi lain, sekarang sedang cukup marak acara festival film, bagaimana Mbak Dede melihat perkembangannya?

M

Ini perkembangan yang bagus, semakin banyak festival film seyogyanya semakin beragam film yang diapresiasi. Saya tidak akan berkomentar soal konten dan program, itu wilayah masing-masing. Manfaat dari banyaknya pelaku adalah munculnya persaingan. Persaingan yang sehat akan menimbulkan sikap dan cara bekerja yang kritis. Persaingan juga membentuk profesionalitas.

Ketika kompetisi semakin fierce, etika perlu dijaga. Etika akan hadir saat pelaku memiliki pemahaman makro akan rantai industri, bahwa mereka harusnya sadar tentang apa yang mereka lakukan akan berdampak pada orang lain. Ini juga berlaku di distribusi film independen yang pelakunya semakin meningkat.

H

Salah satu keluhan utama dari industri film lokal adalah tentang dominasi jaringan film besar dan film internasional, apakah Kolektif adalah semacam usaha dari Mbak Dede dan kawan-kawan untuk melawan dominasi itu?

M

Kolektif saya hadirkan karena kekesalan saya sebagai pembuat film independen, dimana tidak ada satupun layanan yang mau mendistribusikan film independen secara profesional dan berkesinambungan. Padahal pasokan film independen semakin banyak. Disini saya melihat adanya kelemahan di rantai film independen, yaitu sedikitnya komunitas film yang secara berkala memutar film independen. Ditambah stigma film independen seharusnya gratis. Ini yang harus dilawan. Bahwa ada kegiatan putar film yang masih harus gratis karena letaknya di desa, ya ini sah saja, asalkan dilakukan dengan kesadaran penuh akan target yang dituju.

Kolektif adalah distributor, dan dibuat untuk mengisi kekosongan layanan distribusi tersebut. Kami berusaha memberikan variasi tema film dalam jumlah yang cukup. Cukup untuk komunitas membuat program film dalam jangka waktu yang panjang. Ini adalah usaha untuk mengatasi persoalan akses dan pasokan film. Belum lagi soal keamanan distribusi, ini satu chapter sendiri.

Salah satu bentuk etika adalah pemahaman bahwa antara independen atau komersil bukanlah bentuk persaingan, keduanya komplementer dalam sebuah industri. Keduanya membentuk industri. Baik komersil maupun independen perlu paham bahwa trade off nya berbeda. Trade off bermain di komersil adalah dominasi kapital, sementara independen adalah dominasi inovasi dari kreatifitas. Tantangan komersil adalah inovasi dari kreatifitas, tantangan independen adalah kapital.

Untuk menjawab tantangan kapital di komunitas, advokasi berbayar saya konsultasikan secara resmi ke Kemenparekraf tahun 2013. Sarannya adalah menggunakan kata donasi dalam pemutaran film, dan selama pemutarannya terbatas, maka ini diperbolehkan. Konsultasi saya lakukan karena Kolektif berencana tidak hanya membawa film-film produksi babibutafilm saja, tetapi juga film kawan-kawan lainnya. Kolektif harus melakukan dengan cara yang benar.

Semua ini terjadi karena akumulasi pengalaman saya sebagai produser film independen selama bertahun-tahun. Khususnya saat memutar film Postcards From The Zoo, kami berkeliling ke Aceh, Palu, Makasar, Ambon, Kupang, Bali, Malang, Surabaya, Bandung, dan Jakarta. Pemutaran keliling 10 kota itu membuka mata saya, bahwa komunitas film sangat perlu update pengetahuan: bagaimana jualan film, bagaimana menciptakan pasar, dan apa itu manajemen keuangan.

Berbekal pengalaman itu pulalah makaAgustus-September 2014, saya membuat program Manajemen Komunitas, sebuah programpeningkatan kapasitas komunitas. Program ini pertama kali saya terapkan di Palu bekerja sama dengan Bioskop Jumat. Dibantu oleh Adrian Jonathan dari Cinema Poetica (CP)dan Sari Mochtan. Saya punya materi workshop, dan Adrian sangat kenal dengan komunitas. Dalam lokakarya tersebut kami membahas hal-hal dari yang bersifat makro hingga mikro. Target lokakarya adalah presentasi proposal dihadapan beberapa aktifis budaya Palu. Lima kelompok peserta yaitu Bioskop Jumat, Serrupa, Kophi Sulteng, Palu Skateborading, Lingkar Pena; mempresentasikan proposal setengah rampung, berisikan program prioritas, budget plan, finance plan, dan strategi promosi; yang tentunya ‘dibantai’ oleh para aktifis tersebut. Tapi inilah esensi lokakarya tersebut. Setiap malam diadakan pemutaran film terbuka umum, sebagai bagian dari program pelatihan. Lokakarya ini didukung oleh Dana Dikbud 2014 dan Kolektif. Setelah Palu, kami masih berkesempatan satu kali ke Solo, kali ini dengan biaya patungan antara Kolektif dan komunitas di Solo.

Namun untuk menjalankan program satuan seperti ini cukup menyita waktu, belum lagi saya masih memiliki berbagai kesibukan lainnya sebagai produser dan kini kembali menjadi mahasiswa S2. Akhir Maret 2016, saya berkunjung ke Baturaden acara Temu Komunitas. Acara ini cukup masif dalam ukuran acara independen dan komunitas. Saya setuju sekali acara seperti ini dibuat rutin, seperti yang disampaikan oleh penyelenggara. Program peningkatan kapasitas tidak akan pernah usang, apalagi melihat kesinambungan tetap jadi persoalan klasik komunitas. Perlu diakui, di jaringan komunitas pun terasa perbedaan tingkat pemahaman makro-nya. Nah, komunitas perlu dibantu dengan strategi untuk mengikis persoalan-persoalan klasik seperti ini.

Kini, dalam semua pemutaran Kolektif diusahakan berdonasi. Hasil pemutaran didistribusikan kepada pemegang rights film, komunitas penyelenggara, dan pihak Kolektif yang mengorganisir pemutaran. Ini program konkrit membicarakan kesinambungan komunitas film.

Mitra tetap kami terus bertambah: Ruang Nonton dan Komunitas Salihara di Jakarta, Kisi Kelir dan Sinemain di Solo, Simamat dan Yuk Nonton di Jogja, C2O dan INFIS di Surabaya, Minikino di Bali, Rumata di Makassar, dan Sudutpandang di Palu. Kami terbuka dan selalu mencari mitra baru dalam mendistribusikan film-film.

Diluar soal Kolektif, kita perlu cermati fenomena Ruru Corps. Ruru dan Forum Lenteng yang kita kenal, selama ini hidup dari program hibah. Pertanyaannya, sampai kapan mau bikin proposal terus? Kenapa mereka bikin Ruru Corps? Komunitas film perlu berpikir ulang soal ini.

H

Mbak Dede sempat mengadakan riset di Jepang dan Thailand. Apakah bisa diceritakan hasil dari riset yang Mbak Dede lakukan tersebut?

M

Riset saya disana berfokus pada film financing. Awalnya khusus produksi, tapi lama-lama meluas ke ranah pemutaran film. Karena itu di Tokyo saya banyak berkeliling ke Mini Theater (bioskop independen), demikian juga di Bangkok.

Dari skema pembiayaan film, ketiga negara tersebut (termasuk Indonesia) tidak memiliki dana publik yang berkesinambungan dalam bentuk hibah film. Ini disebabkan posisi film yang tidak sepenuhnya dianggap sebagai produk seni dan budaya namun lebih kepada produk ekonomi. Oleh karena itu reposisi film sebagai produk seni dan budaya merupakan agenda prioritas yang seyogyanya dilakukan oleh ketiga negara tersebut. Film yang dilihat sebagai produk seni dan budaya memerlukan intervensi pemerintah khususnya dalam berbagai skema pembiayaan. Sementara film sebagai produk ekonomi cukup mengikuti mekanisme pasar.

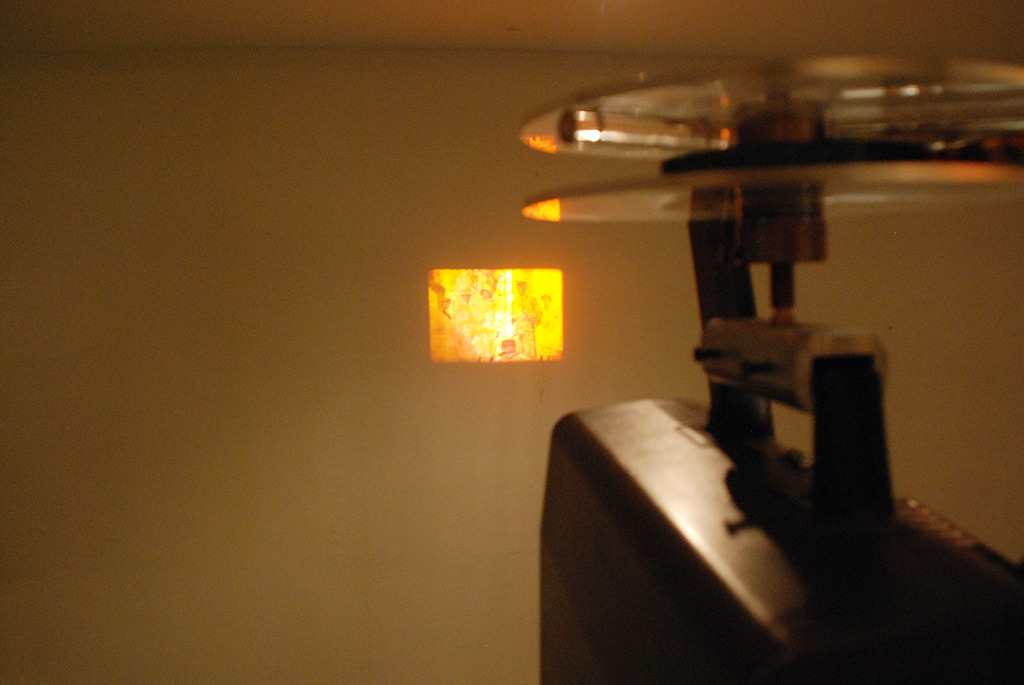

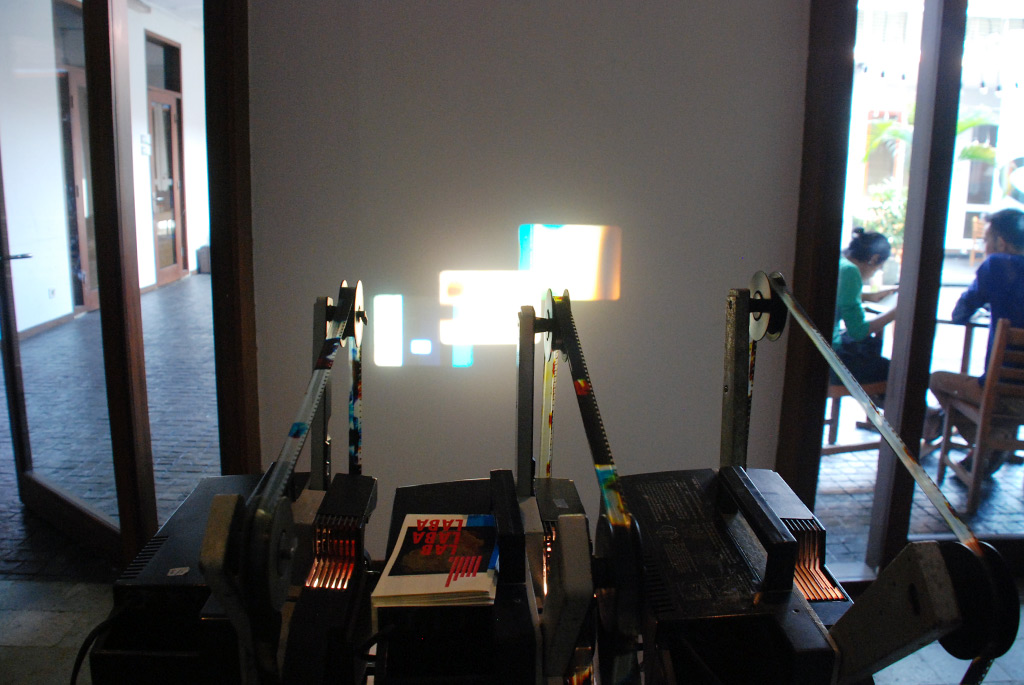

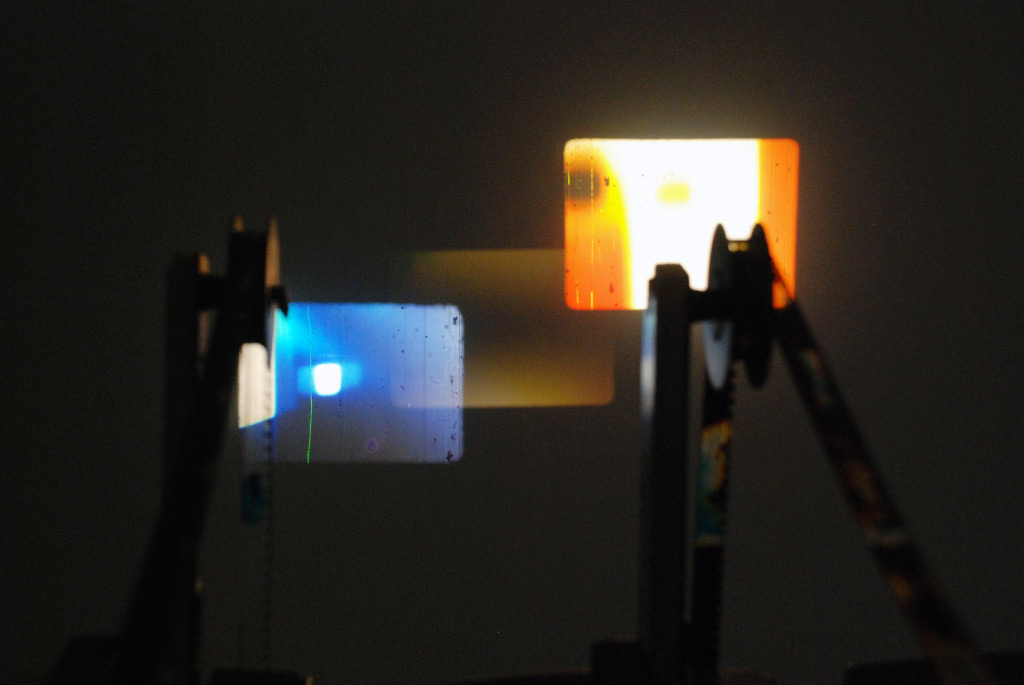

Ketertarikan saya terhadap Mini Theater di Jepang membuahkan hasil. Setelah penelitian,Kolektif bekerjasama dengan Eiganabedidukung oleh Art Council Tokyo dan Japan Foundation Tokyo Office, mengadakan exchange program mengunjungi berbagai Mini Theater di Jepang khususnya di kota Tokyo, Osaka, Nagoya, dan Kyoto. Di Indonesia kami mengunjungi Jogja-NETPAC Asian Film Festival (JAFF) dan Jogja Film Academy, dilanjutkan ke Kineforum dan Lab Laba-Laba di Perum Film Nasional, Jakarta. Saya didukung kawan-kawan Sari Mochtan dan Adrian Jonathna (CP), dalam merealisasikan kerjasama ini. Disana, kami banyak melihat bagaimana cara kerja bioskop independen. Saya sangat ingin membayangkan gerakan Mini Theater yang pernah terjadi di Jepang di akhir 70-an dapat terjadi di Indonesia sekarang ini, dalam bentuk bioskop komunitas atau komunitas film yang ajeg.

H

Berdasarkan riset tersebut, apakah skena film di Indonesia ada kesamaannya dengan dua negara tersebut, dan apakah sistem yang mereka pakai cocok untuk diterapkan di Indonesia?

M

Di jaringan komersil sih mirip-mirip saja (Jepang, Thailand, dan Indonesia).

Sebaliknya, komunitas film di Indonesia bisa menjadi salah satu peta kekuatan dari industri film.

Pertanyaannya apakah komunitas film di Indonesia paham akan potensi dan posisi tawarnya?

Posisi tawar harusnya cukup jelas, karena komunitas film adalah jaring pengaman para pembuat film. Contohnya: pembuat film independen minimal bisa memutar film di jaringan komunitas. Film komersilpun senang diputar di komunitas paska bioskop. Semua yang bergerak di ranah komunitasmelakukan kegiatan lewat program. Dari sisi resiko, tidak ada istilah bangkrut di komunitas, yang ada istilah ‘tidak sustain’. Oleh karena itu, stake-nya adalah kesinambungannya. Artinya kesinambungan harus dilihat sebagai potensi, bukan hambatan.

Saya sebut itu sebagai potensi karena tak ada batasan waktu dan tak ada halangan apapun disitu. Malah melalui kesinambungan program, komunitas bisa membangun portfolio dan kepercayaan dari lingkungan sekitar. Termasuk potensi ekonomi yang dimilikinya. Oleh karena itu, komunitas seyogyanya mempelajari manajemen keuangan. Ingat, komunitas itu soal skala, jadi sudah kodratnya komunitas akan susah kaya. Saya kok merasa ada sentimen berlebihan soal ekonomi, semoga saya salah.

Yang patut dicontoh dari hasil riset di Jepang dan Thailand adalah soal klasifikasi film. Baik Jepang maupun Thailand mereka sama-sama menerapkan sistem klasifikasi film. Di Jepang, klasifikasi dimulai sejak tahun 1998 dimana mereka melakukan penguatan klasifikasi dilakukan oleh bioskop, baik bioskop jaringan maupun bioskop independen. Klasifikasinya adalah “G-PG12-15+-18+”. Mereka memiliki Eirin, lembaga klasifikasiyang bertugas menetapkan kriteria klasifikasi sesuai dinamika jaman.

Di Thailand, klasifikasi dimulai sejak tahun 2008 dan sistem klasifikasinya adalah “P-G-13+-15+-20+”, dilakukan oleh Thailand Movie Rating System. Klasifikasi terakhir adalah “banned” bila menyinggung kerajaan. Yang penting dicatat adalah soal akuntabilitas lembaga, yang bertolak belakang dengan mekanisme LSF di Indonesia. Dua hal yang paling saya ingat adalah:

Pembuat film yang mengajukan filmnya untuk mendapat approval klasifikasi, bila dalam waktu 4 (empat) hari tidak mendapat jawaban dari Thailand Movie Rating System, maka pembuat film berhak melanjutkan pemutaran mengunakan klasifikasi yang diajukannya.

Fee dikenakan hanya sekali setiap judul film, copy film bebas biaya.

Jika ingin mempelajari lebih lanjut tentang sistem rating ini bisa dibaca di Wikipedia.

H

Mbak Dede juga mengembangkan program di Kinosaurus. Apa cerita dibalik membuat Kinosaurus dan apa sebenarnya misi dari Kinosaurus?

M

Saya kuliah di Bandung, di jaman dimana VCD bajakan saja disewakan. Tren ini kemudian beralih ke DVD bajakan. Tontonan menjadi beragam sejak adanya persewaan film bajakan tersebut. Di Indonesia, kalau tidak ada bajakan, maka percepatan pemahaman keberagaman akan jauh lebih lambat. Untuk itu, mau tidak mau, saya harus berterima kasih kepada pada pembajak yang memperkenalkan macam-macam film mancanegara tersebut.

Lalu saat kembali ke Jakarta, saya bekerja di bilangan Kuningan. Dan masa itu adalah masa saya banyak nonton film di Kedutaan Italia dan Kedutaan Belanda. Kemudian saya dapat beasiswa sekolah S2 ke Belanda, saya meneruskan kebiasaan itu dengan menonton di Film-Huis (Art-house cinema versi Belanda).

Sebagai penikmat film yang intensitas menonton filmnya biasa saja, saya cukup merasa kehilangan ketika tidak ada tempat nonton layar lebaralternatif selain di bioskop komersil. Saya rasa ini bukan hanya kegelisahan saya. Ada banyak orang lain yang juga ingin hal yang serupa. Misi Kinosaurus cukup sederhana, yakni untuk memutar film-film yang bagus, yang tidak ada di bioskop komersil. Misi sederhana, yang pelaksanaanya sama sekali tidak sederhana (tertawa)

H

Bagaimana respons pengunjung Kinosaurus terhadap program film Kinosaurus sejauh ini, dan apakah menurut Mbak Dede tempat screening seperti Kinosaurus semacam jalur distribusi film alternatif?

M

Kinosaurus adalah bioskop mikro, yang melakukan kegiatan eksibisi film. Posisinya di Kemang, Jakarta Selatan, ada ruang fisiknya. Ini cocok untuk skala komunitas yang idealnya tersebar banyak di seluruh penjuru Indonesia. Harusnya, tempat semacam ini jumlahnya sebanyak jumlah warung pulsa, sehingga publik akan semakin terpapar dengan keragaman film. Di Kinosaurus, penonton film lokal lebih banyak dibanding penonton film asing non-hollywood. Ini bermakna ganda. Di satu sisi film independen indonesia masih dicari penonton. Namun disisi lain, catatannya adalah penonton belum banyak terpapar oleh film asing non-Hollywood.

H

Apa yang bisa dilakukan dari sisi penonton buat mengembangkan industri film non komersil menurut Mbak Dede?

M

Saya rasa sikap keterbukaan dan inklusif dari penonton adalah bentuk dukungan terbesar kepada film independen indonesia. Kita perlu sadar bahwa film adalah bagian dari seni, budaya, dan pengetahuan.

H

Apa rencana ke depan dari Mbak Dede?

M

Sejak awal terlibat sebagai produser film, skema finansial saya mayoritas adalah hibah – ini salah satu ciri film independen -. Saya sedang ingin mencoba bikin film yang menggunakan investasi dan ke bioskop atau channel lainnya. Ini hal baru yang belum pernah saya coba dan sebenarnya saya agak deg-degan juga untuk memasukinya.