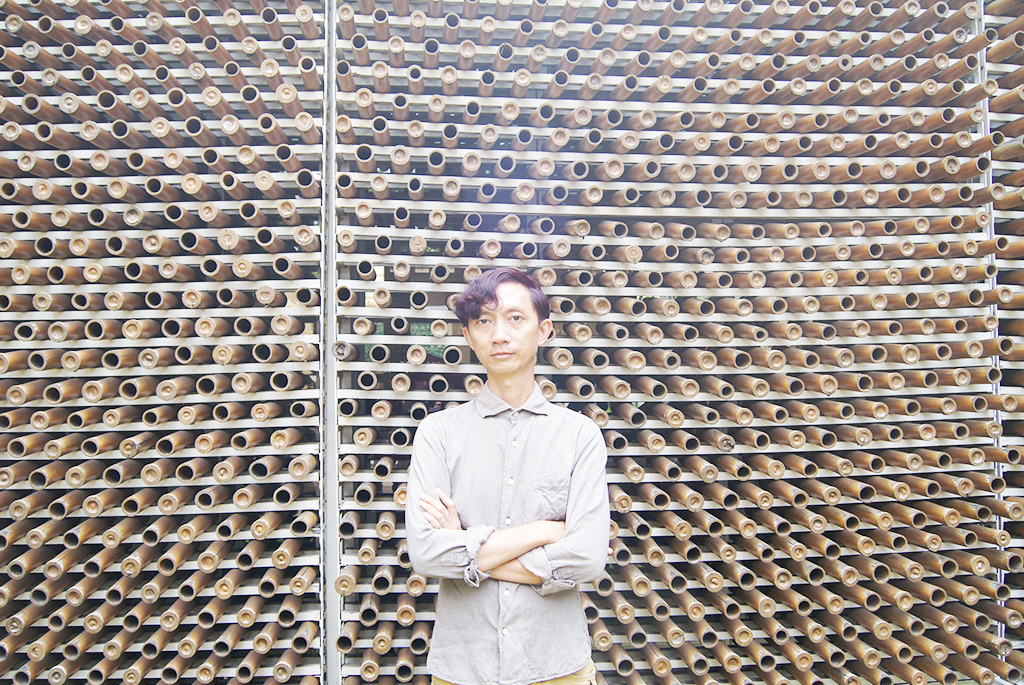

Sensibilitas Seni bersama Irwan Ahmett

Muhammad Hilmi (H) berbincang dengan seniman Irwan Ahmett (I).

by Ken Jenie

H

Bagaimana awal ketertarikan Mas Iwang terhadap bidang seni?

I

Ketika kecil, saya adalah anak yang eksplosif, ekspresif dan sedikit sensitif. Ayah saya sempat bercerita bahwa beliau melihat saya memiliki kepekaan seni sejak kecil. Bisa dibilang, saya tidak pernah mau belajar sedari SD sampai SMA. Saya merasa agak terasing dengan sistem pendidikan di sekolah. Saya merasakan ini ketika saya melihat foto saya semasa anak-anak, sudah ketahuan arahnya menuju ke seni sebagai sebuah bidang yang sangat pas untuk berekspresi. Meskipun ketika itu sifatnya masih spontan, dan belum ada pengetahuan lebih lanjut untuk kesana. Lima tahun belakangan, saya baru merasa bahwa semenjak dahulu, saya membutuhkan sebuah medium penyaluran kegelisahan saya dalam bentuk ekspresi, dan dalam hal ini seni menjadi bidang yang sangat mengakomodir.

H

Karya Mas Iwang memiliki gaya dan pendekatan yang cukup kuat karakternya, bagaimana proses dalam menggali karakter ini?

I

Untuk membicarakan konsep seni ini, kita harus melihatnya dari tiga sudut pandang. Yang pertama adalah tentang gagasan, kedua masalah medium, dan ketiga adalah bagaimana karya itu mendistribusikan sesuatu. Bagi saya, adalah penting untuk memiliki gagasan yang sifatnya kritis, dalam artian dalam penciptaan konsep seni, kita sebagai seniman tidak hipokrit. Jadi seniman tidak hanya mengangkat isu-isu yang semata-mata menjual, sensasional, seksi, atau superficial. Supaya karya yang dihasilkan tidak kemudian berjarak dengan kenyataan. Seniman harus berani untuk memilih laku atau lakon yang akan diperankan oleh karyanya, termasuk di dalamnya mengenai segala konsekuensinya. Saya melihat seni sebagai jalan hidup. Melalui seni saya melihat dan menggambarkan kehidupan.

Sayangnya, pemikiran demikian ini semakin sulit berkembang, ketika institusi seni sebagai medium pembelajaran dijalankan dalam sistem yang korup. Dimana perhatian utamanya bukan pada kualitas pendidikan, tetapi justru tentang bagaimana mengkuantifikasi nilai ekonomi yang bisa ditarik dari siswanya. Yang timbul dari sistem yang demikian adalah pemahaman seni akademis yang sempit sifatnya. Padahal saya merasakan bahwa seni adalah bagian yang secara alamiah ada di kehidupan. Seni hampir sama sifatnya dengan spiritualitas. Ini bisa kita lihat pada bagaimana di daerah yang paling terpencil pun pasti ada seniman dengan keahlian yang luar biasa. Seni adalah komposisi absurd yang merupakan bagian dari alam semesta. Sebuah hasil pemahaman sekaligus sensitivitas ekspresi manusia terhadap hal di sekitarnya. Saya ragu sistem pendidikan yang demikian mampu mengajarkan nilai-nilai ini.

Ini tentu berbeda konteks dengan pola seni yang menggunakan riset dan studi untuk mempertajam bahasan karya. Kalau untuk fungsi riset atau untuk mempertajam keahlian tertentu, saya sepakat bahwa pendidikan perlu disitu. Tapi sekali lagi, sensibilitas seni, kemampuan untuk menangkap realita untuk ditransformasikan ke sebuah karya yang peka, sebenarnya bukan sebuah hal yang bisa diajarkan, apalagi pada sistem pendidikan yang seperti itu. Seringnya, sistem pendidikan akademis yang demikian terpaku pada bahasan-bahasan yang sebenarnya sudah tak lagi relevan di jamannya.

Tentang pendistribusian karya, sekarang berkembang model-model pemasaran dalam seni rupa. Seperti adanya artist management, jualan dan segala macamnya. Sebenarnya ini tidak apa-apa, tapi saya tidak melihat pola yang demikian sesuai dengan saya. Menurut saya, jika memang tujuan berkarya cuma mau jualan, mendingan bisnis properti saja.

Melalui seni, kita memiliki kesempatan untuk melakukan pembahasan terhadap berbagai hal, termasuk mengenai ekonomi, sosial dan segala macam persoalan. Sayangnya, luasnya ruang lingkup pembahasan seni yang sedemikian luas masih jarang terjelajahi. Banyak mungkin karya seni yang sukses pada level tertentu, tapi gagal dalam menampilkan gagasan yang radikal.

H

Apakah pola pemikiran kritis ini didasari karena Mas Iwang hidup di Indonesia, khususnya di Jakarta dengan segala ketimpangan sosial-ekonominya?

I

Kita sekarang hidup di era dimana semua terkoneksi, kita terhubung satu sama lain. Dengan demikian, segala hal terjadi secara bersamaan, di belahan dunia manapun. Jadi saya rasa pola pikir kritis akan bisa muncul dimanapun, tak hanya di Indonesia misalnya. Bisa aja apa yang terlihat secara kasat mata adalah semua baik-baik saja. Padahal sebenarnya sedang terjadi ketidakberesan, terutama dalam hal penyingkiran intelektualitas. Seperti sistem perbankan yang tidak beres, sistem akademis, saya rasa ini terjadi dimanapun.

Manusia, dimanapun, hidup di dalam kekangan sistem. Misalnya, seorang kelas menengah untuk membeli rumah harus kredit 30 tahun, itu energinya akan habis disitu. Kita dipaksa untuk menyerah dengan sistem. Contoh lain, komuter line diperbaiki supaya kita bisa kerja terus, ini buat apa sebenarnya? Akhirnya malah angka stress meningkat, hubungan antar anggota keluarga semakin renggang, nilai-nilai keluarga semakin hilang. Semua kini mulai tak mampu untuk menghargai sebuah hal yang tak ternilaikan. Semua dihitung secara materi. Padahal sebenarnya, saya sangat sepakat dengan konsep klasik yang menyatakan bahwa hal terbaik di dunia adalah hal-hal gratis, seperti pertemanan. Kehidupan yang demikianlah yang semakin memancing pola pikir kritis saya.

Padahal kalau dilihat lebih jauh, sekarang juga muncul kemungkinan-kemungkinan baru untuk keluar dari sistem dan menciptakan konten sendiri. Terkadang, orang tidak mau berpikir kritis karena dengan menjadi kritikal, posisi mereka akan terancam. Ini cukup disayangkan.

H

Apakah dengan pola pikir kritis ini Mas Iwang anti dengan modernitas?

I

Sebenarnya, saya tidak anti. Seperti misalnya tentang konteks pembangunan. Saya sangat setuju dan memahami bahwa pembangunan adalah hal yang tidak bisa terhindarkan dengan terus meningkatnya jumlah populasi, dimana tuntutan untuk ruang juga pasti akan bertambah. Tapi saya khawatir dengan kesenjangan yang kemudian timbul. Di Indonesia, angka kesenjangan sosial semakin meningkat setiap tahunnya. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Jika memang dilakukan pembangunan alangkah lebih baik bila pembangunan tersebut merata dampaknya. Kadang kita diberi mimpi yang lumayan tinggi, padahal kita masih belum mampu menyelesaikan masalah fundamental seperti buang sampah sembarangan. Ini lucu. Maksud saya disini adalah harusnya pembangunan tak hanya melulu mengenai pembangunan fisik, tapi juga pembangunan mental. Ini yang sering miss.

Seperti yang sudah lumayan sering terjadi, pengendara mobil mewah ugal-ugalan lalu menabrak orang-orang miskin, kalau dilihat kan sebenarnya orang kaya berhak naik mobil mewah, tapi apakah kita menginginkan society yang seperti ini. Belum lagi mengenai bagaimana negara ini memiliki trauma-trauma sejarah yang belum tuntas. Dengan semakin jauhnya kesenjangan sosial, ini bisa memancing ketegangan antar masyarakat, tinggal tunggu meledak saja. Gejalanya bisa dilihat pada semakin masifnya gentrifikasi (konsumsi lahan oleh kalangan kaya yang menyebabkan “pengusiran” kalangan ekonomi rendah) di Indonesia.

H

Jadi Mas Iwang dalam hal ini menggunakan seni untuk menyebarluaskan kesadaran mengenai esensi pemikiran kritis?

I

Saya percaya bahwa seni adalah sensibilitas. Soal rasa. Bukan hanya soal rupa dan bentuk. Rasa adalah sebuah hal yang universal, common sense. Setiap manusia memiliki dasar penilaian yang sama soal rasa, dari bangsa manapun. Misalnya jika saya memukul kamu, maka orang akan melihat saya sebagai orang yang jahat, ini nilai yang universal. Sebuah karya seni yang bagus akan bisa menyentuh semua orang, baik untuk anak-anak atau kakek-kakek. Ini sebuah hal yang bisa dicapai melalui seni. Seni memiliki aspek non-logis yang bisa menembus segala macam dimensi.

Dalam berkarya, saya hanya menggunakan sensibilitas untuk menggali topik atau tema. Ketika saya melihat adanya ketidakberesan, radar saya akan berjalan. Sebenarnya yang berjalan disini bukan sensibilitas seni, tapi sensibilitas saya sebagai manusia. Cuma mungkin, artikulasi saya dalam menyampaikan itu lewat seni.

H

Dari sekian tahun mendalami konsep berkarya yang seperti ini, bagaimana Mas Iwang melihat dampak seni terhadap peningkatan kesadaran masyarakat?

I

Saya sendiri sekarang tidak terlalu peduli pada dampak. Bodo amat. Prinsipnya saya hanya mengerjakan apa yang saya ingin kerjakan. Karena biasanya kalau fokus pada dampak, pandangan jadi tak lagi objektif. Kalau kadang ada karya saya yang ternyata beririsan dengan publik tertentu itu hanya efek sampingan yang tidak terlalu saya perhatikan. Bagi saya yang paling penting adalah tentang kemurnian gagasan saya.

H

Bagaimana Mas Iwang memposisikan estetika dalam karya?

I

Bagi saya estetika tidak penting. Kenapa saya tidak mau memusingkan estetika, latar belakang saya adalah desain grafis, kalau saya terpaku pada masalah estetika, maka saya tidak akan kemana-mana. Stuck.

H

Tapi di sisi lain, masih banyak juga yang menilai bahwa estetika adalah elemen paling penting di sebuah karya seni. Bagaimana Mas Iwang melihat posisi karya Mas Iwang di masyarakat yang seperti ini?

I

Estetika hanya kemasan. Dan saya tidak tertarik untuk hanya bermain di level kemasan. Saya jauh lebih tertarik untuk mengeksplor konsep. Kalau konteksnya masyarakat, bahkan di seni tradisional Indonesia, selalu ada ide besar, bahkan ide luar biasa dibalik setiap karya seni tradisi. Misalnya kita lihat wayang, estetikanya ya seperti itu. Tapi kalau kita lihat filosofinya, itu gila, mulai ngomomongin masalah kekuasaan, masalah fundalmental kemanusiaan segala macem. Banyak orang berhenti di tataran estetika tanpa menggali filosofinya. Saya pribadi memilih untuk berfokus pada sisi lainnya.

H

Karya-karya Mas Iwang banyak melibatkan publik sebagai bagian dari interaksi, apa sebenarnya makna khalayak umum bagi Mas Iwang?

I

Bagi saya, posisi publik pada karya saya adalah sebagai musuh sekaligus kawan. Jadi seperti halnya negara yang bisa berlaku brengsek, kadang publik pun juga begitu. Jadi ketika saya melibatkan publik dalam karya, saya mengajak mereka untuk berkolaborasi dalam berkarya sekaligus untuk mengkritik mereka di dalamnya. Saya suka dengan terminologi “memainkan warga”. Tentu kritik terhadap warga ini ini dalam konteks positif, bukan provokatif. Saya mengajak warga untuk melihat secara sublim, untuk memasukkan gagasan-gagasan kritis ke alam bawah sadar sembari mengajak mereka bermain. Menurut saya, proyek seperti ini cukup menarik untuk dimainkan. Apalagi kalau bisa sampai memancing publik untuk menertawakan diri sendiri, ini merupakan sebuah indikator bahwa karya seni tersebut telah mampu menanamkan kesadaran baru pada diri publik.

Meskipun sering pula, metode karya partisipatory yang seperti ini terjebak dalam posisi yang mirip dengan pekerja sosial. Lalu kemudian timbul pertanyaan, apa bedanya karya seni seperti ini dengan LSM? Kalau memang sama, LSM pasti lebih baik, mereka punya metodologi, punya instrumen untuk menjalankan programnya. Tapi justru disini tantangan bagi seniman untuk bermain dengan warga. Ini medium negosiasi yang alot, tegang juga karena disana kita bermain dengan situasi termasuk suasana geopolitik yang nyata.

H

Fenomena belakangan, setidaknya pada dua biennale besar di Indonesia, yakni Biennale Jakarta dan Jogja 2015, pendekatan seni yang cukup membumi dengan bahasan yang berkutat pada masalah nyata masyarakat juga dengan interaktivitas yang menjadi karakter kunci, sebagai salah satu pelopor genre ini di seni kontemporer Indonesia, bagaimana Anda melihat pendekatan ini semakin populer diantara seniman?

I

Saya tidak melihat karya saya sebagai pionir di genre ini. Tapi memang pada biennale sebagai potret perkembangan seni yang aktual terjadi perkembangan ke sana. Walaupun sebenarnya, pendekatan publik, dan parsitipatory dalam kesenian juga bukan hal baru. Kalau kita melihat pementasan wayang orang atau wayang golek, itu melibatkan berapa puluh seniman. Mereka juga melakukan pementasan secara kolektif. Masyarakat Indonesia secara tradisi telah menemukan dan melakukan semangat collectivism sejak dahulu. Mungkin, tradisi ini hilang dan terlupakan dalam perjalanan menuju merdeka, reformasi dan seterusnya.

Saya menggunakan pendekatan ini murni karena semangat kolektif ini ada di masyarakat kita. Dan saya mempercayai itu. Kita tahu bahwa gotong royong merupakan salah satu fondasi bangsa kita. Ini muncul secara otomatis saja.

Tapi ada yang menarik ketika saya melihat situasi kesenian di Bandung sekarang justru senimannya cenderung selfish. Jadi geraknya individu. Di Jogja mulai ada kesadaran dari seniman mudanya untuk bergerak secara kolektif. Tapi di sisi lain, ada pula kolektif seni yang karena sudah cukup established berkembangnya ke arah seperti sistem monarki, jadi seperti bikin keraton gitu.

H

Tentang institusi lama yang berkembang menuju sistem monarki, saya juga bisa merasakannya di scene musik. Bagaimana harusnya perkembangan generasi di bidang seni yang ideal menurut Mas Iwang?

I

Mungkin contohnya kalau di Jakarta ada Ruangrupa. Di sini, Ruangrupa udah kayak rezim sekarang. Dominasinya sangat kuat. Di satu sisi, ini pencapaian yang sangat bagus dan radikal untuk sebuah movement. Ini pencapaian yang revolusioner. Tetapi ketika tidak ada oposisi-oposisi kreatif lain yang menawarkan gagasan baru, ini bisa membuat institusi lama jadi terlalu mendominasi. Ini tantangan bagi anak muda di Jakarta. Jakarta adalah kota yang sangat besar. Misalnya, ketika ada orang Pamulang atau Tangerang ingin ke kantor Ruang Rupa di Tebet sebenarnya energi untuk berangkat saja sudah terlampau besar. Menurut saya, luasnya Jakarta, dengan sistem transportasi kota yang buruk, mestinya menjadi salah satu pemicu munculnya inisiatif seni dari ruang baru. Toh, oposisi di sini bisa berarti dengan menawarkan positioning yang berbeda dengan apa yang sudah ada. Tidak berarti harus bermusuhan. Ini area yang belum tergarap di Jakarta. Padahal potensinya sangat besar dengan banyaknya jumlah anak muda di sini, yang selalu haus dengan hal-hal baru.

Saya suka dengan konsep Forum Lenteng, kolektif ini tidak lagi berfokus pada ruang baru, tapi sudah pada tataran wilayah baru, mengenai video, mereka juga menjelajahi dan menstimulasi kota dan pulau lain. Ini bukti bahwa mereka tidak terkurung dengan pola pikir geografis yang sempit, dan itu bagus. Serrum juga berkembang dengan sangat baik, mereka mampu tumbuh secara profesional. Meski soal karya, mereka masih punya banyak pekerjaan rumah. Tapi profesionalitas Serrum juga membuat kita sadar bahwa Jakarta juga butuh pekerja seni yang profesional. Mereka mampu membuktikannya.

Mengenai inisiatif dari beberapa kolektif untuk mulai memikirkan masalah finansial seperti yang dilakukan oleh Ruangrupa melalui Ruru Corps adalah hal yang masuk akal. Karena semangat survival entrepreneurship ini juga merupakan bagian dari proses kreatif. Asal kita tetap memposisikan kreatifitas sebagai motor utama saya rasa ini akan baik-baik saja. Saya percaya dengan teman-teman di sana.

H

Bagaimana melihat perbedaan iklim seni pada kota-kota di Indonesia?

I

Ini alami saja. Di Jakarta karakter seninya akan berbeda dengan Jogja. Jakarta adalah kota service, bukan kota culture, jadi di Jakarta apa-apa sama duit. Sedangkan di Jogja konsep waktu berbeda, akses menuju kotanya terjangkau. Keadaan yang demikian cukup berpengaruh pada bentuk seni yang muncul. Karya seni di Jakarta biasanya akan sangat urban, raw. Kalau Jogja beberapa cenderung seperti kerajinan, mungkin karena budaya kerajinannya masih cukup kuat. Tapi ini justru memunculkan keunikan pada masing-masing kota. Jadi keberagaman ini bisa malah membuat seni di Indonesia jadi lebih menarik.

H

Sebagai seorang seniman yang banyak menampilkan karya dalam bentuk video, apakah Mas Iwang melihat dunia digital sebagai sebuah bentuk penyebaran gagasan seni untuk masa depan?

I

Saya belum bisa melihat dunia digital sebagai masa depan di Indonesia. Setidaknya dalam waktu dekat, saya masih meragukannya. Mungkin ini bisa terjadi di negara separti Jepang, dan semacamnya, tapi kalau disini, saya masih melihat kopi darat sebagai salah satu elemen penting untuk karya seni. Budaya nongkrong yang cukup kuat pada benak kita sering memunculkan ide-ide brilian. Mungkin baru dua atau tiga generasi di bawah kita baru akan mengarah kesana. Tapi sebenarnya sejauh apapun itu, saya masih sangsi mengenai dunia digital. Saya masih percaya bahwa human error adalah hal yang membuat seni jadi asik.

H

Bagaimana Mas Iwang melihat seni kontemporer yang semakin menarik bagi khalayak, tak hanya di kota besar tapi juga di kota kecil?

I

Ini sebuah hal yang menggembirakan. Publik mulai terbuka untuk menghadiri acara-acara kesenian. Saya cukup optimis bahwa dengan kondisi yang demikian, generasi yang akan datang akan memiliki kemampuan untuk melihat dan mengekspresikan kebebasannya melalui seni.

Tapi jika bicara seni dan budaya, sebenarnya ada pembahasan yang panjang. Mengenai sejauh mana sistem ini akan terus berjalan. Karena butuh energi yang besar untuk menggelar acara seni.

Belum lagi mengenai konten, sebenarnya konten seni kontemporer di Indonesia masih agak jauh untuk bisa dikatakan telah memiliki kualitas yang ideal. Seniman disini masih belum bisa menangkap semangat zaman melalui karya-karyanya. Bahkan, banyak juga seniman Indonesia yang sikapnya seperti selebritas saja (tertawa).

H

Pameran seni sekarang semakin ramai dikunjungi, tetapi bagaimana sebenarnya tingkat apresiasi publik?

I

Butuh waktu sebenarnya untuk mencapai tingkat apresiasi publik terhadap karya seni yang ideal. Tapi saya tidak pernah melihat kesuksesan sebuah pameran berdasar pada jumlah pengunjungnya. Di Artjog misalnya, itu tidak ideal justru, karena pengunjung malah tidak bisa menikmati karya seni. Bahkan karya seni yang ada masih sering dilecehkan, hanya sebagai bagian dari background foto, dan komentar yang tidak intelektual mengenai karyanya.

Saya tidak tertarik untuk melihat angka pengunjung pameran. Saya justru akan sangat mengapresiasi sebuah pameran dengan satu pengunjung yang benar-benar paham hingga misalnya mau pindah agama, daripada pengunjung pamerannya bejibun tapi karya kita dieksploitasi (tertawa). Di Jakarta Biennale, pengunjung yang datang itu berapa ratus atau bahkan ribu, tapi ketika acara simposium yang sebenarnya paling penting di dalam acara Biennale, yang datang sedikit sekali. Ini cukup memprihatinkan.

Sayangnya anak muda kita ini terlalu mudah terpancing oleh tren. Seperti yang terjadi di Pasar Santa, saya melihat ini sangat disayangkan anak-anak muda hanya karena tren lalu merusak potensi yang ada. Minimnya kesadaran akan sustainability ini sangat disayangkan. Tetapi apa daya, mungkin ini produk dari generasi sekarang, hasil didikan orang tua yang terlalu sibuk bekerja. Tidak perlu melihat jauh-jauh, saya sendiri merasa agak ironis ketika melihat George Harrison, John Lennon telah mencengangkan dunia di usia 14 tahun, sementara ponakan saya sendiri umur segitu masih sangat lugu. Ini membuktikan bahwa kita cukup tertinggal di tengah arus peradaban.

H

Bagaimana untuk mengejar pemahaman atas gap peradaban, terutama dalam konteks seni yang demikian? Apakah kita bisa mempercayakannya pada institusi pendidikan seni? Ataukah bisa pemahaman ini bisa disalurkan via medium lain?

I

Saya tidak percaya dengan institusi, dimana semuanya akan terjebak diantara himpitan birokrasi dan hanya akan melahirkan teknokrat yang fokusnya hanya akan ke produk saja. Kita manusia, tidak bisa diperlakukan seperti itu. Sebagai manusia kita memiliki sensibilitas, kita gunakan saja itu. Salah satu yang bisa dilakukan mungkin kembali lagi pada poin tadi, yakni untuk mengembangkan inisiatif yang inspiratif dari anak mudanya. Harus ada kesadaran untuk berani keluar dari tuntutan kehidupan yang cukup dictatorship ini. Seperti dimana kita misalnya selepas lulus harus segera mencari pekerjaan, padahal kita harusnya berani untuk menciptakan pekerjaan. Kesadaran seperti ini tertutupi oleh tuntutan kehidupan yang keras. Stimulasi untuk membuka wawasan ini bisa dimulai dari individu, tak usah membicarakan secara kolektif dulu. Ini agak berat untuk dilakukan, tapi bisa sebenarnya dijalankan.

Literasi seni beserta segala macam kesempatan di dalamnya bisa menjadi salah satu hal yang dikenalkan pada publik. Dimana seni bisa menyublim dengan berbagai bidang lain, serta untuk menembus berbagai lapisan masyarakat. Ini sulit, tapi bisa dilakukan. Dan Ruangrupa selama 15 tahun perjalanannya telah membuktikan potensi ini, bahkan tak hanya untuk Indonesia saja, tetapi juga dikenal oleh hampir seluruh belahan dunia. Hanya dengan seni mereka bisa melakukannya.

H

Apa proyek mendatang dari Mas Iwang?

I

Saya sedang mendalami konsep nasionalisme. Saya tergerak ketika melihat konsep politik yang cukup dogmatis disini sebenarnya sudah usang dan tidak relevan dengan keadaan yang ada. Juga mengenai pelaksanaan berbagai kebijakan yang jauh dengan visi aslinya ketika diterapkan di lapangan. Saya juga sedang menyoal tentang masalah post-kolonialisme, konsep negara yang dipaksakan, serta masalah ideologinya. Garis besarnya mungkin ada dalam konteks agenda-agenda politik.