Politik Domestik bersama Arya Fernandes

Muhammad Hilmi (H) berbincang dengan Arya Fernandes (A).

H

Apa yang membuat Anda tertarik untuk terjun ke dunia riset?

A

Saya dulu wartawan. Sebagai wartawan muda biasanya kami di-rolling dari satu desk ke desk yang lain. Saya pernah di desk ekonomi, megapolitan hingga olahraga. Penempatan yang lama itu di desk politik. Tapi sebenarnya dari latar belakang pendidikan pun – Ilmu Politik – memang jelas ketertarikan saya di situ. Selain itu saat SMA saya suka membaca koran dan halaman yang paling saya suka adalah headline dan halaman Dalam Negeri – politik, hukum dan sebagainya.

Saat kuliah pun terbentuk keinginan untuk terus mendalami aspek politik – terutama politik domestik. Nah, karena di dunia profesional menjadi wartawan ditempatkan di desk politik, saya bertemu tokoh politik dan mewawancarai banyak orang berlatar belakang politik, pelan-pelan saya mulai ada kemampuan untuk melakukan analisa politik.

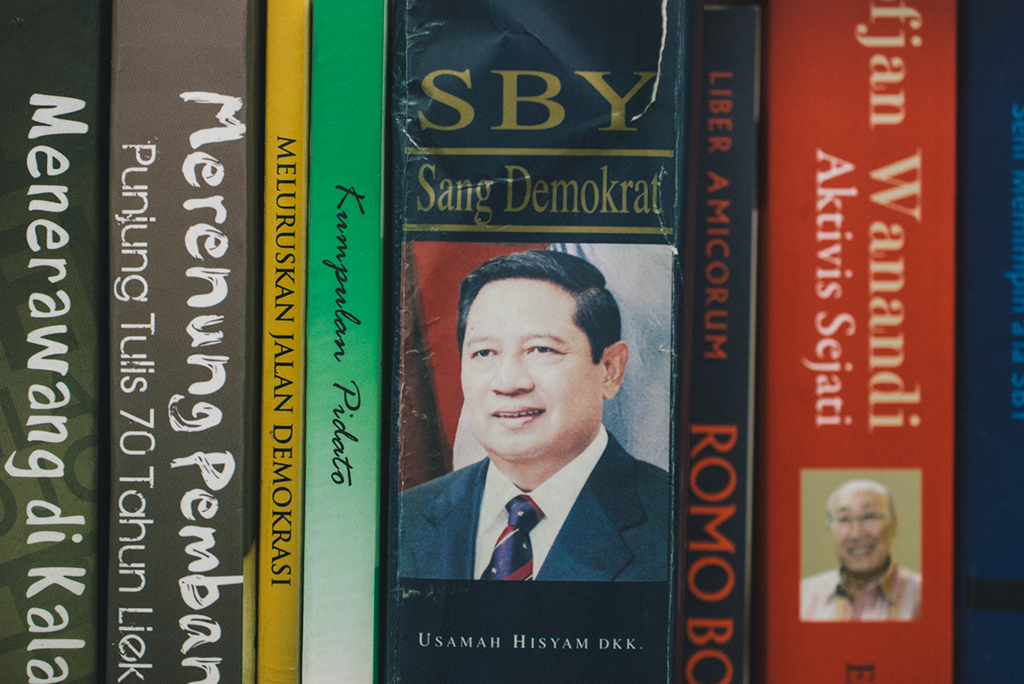

Kemudian ketika Pemilu 2009, SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) ingin maju jadi Presiden lagi untuk kedua kalinya dan Pemilu tersebut merupakan pemilihan Presiden kedua yang dipilih oleh masyarakat. Kemudian di tahun itu juga terjadi perubahan metode konversi suara dari kursi serta metode penetapan Caleg (calon legislatif) yang sebelumnya berdasarkan nomor urut, menjadi suara terbanyak.

Pada tahun 2005 terjadi gelombang pertama Pilkada langsung. Jadi setelah itu, timbul fase; tepatnya pada tahun 2005-2009, di mana terjadi pemilihan langsung di beberapa tempat. Selain itu, muncul pula euforia pada publik untuk terlibat dalam acara politik dan berpartisipasi dalam pemilihan. Nah, karena pemilihan dilakukan secara langsung, pada saat itu pula muncul konsep pollster (orang yang menganalisis opini). Pollster ini menjadi penting untuk memprediksi pemenang Pemilu, serta bagaimana evaluasi masyarakat terhadap kinerja pemerintahan. Dan dalam pemilihan langsung, survey menjadi penting karena bisa memprediksi kekuatan dan titik lemah, basis massa hingga menjadi strategi kampanye kandidat dan kampanye partai untuk menarik dukungan massa.

Mulai banyak lembaga survey yang lahir melalui proses Pemilu langsung ini – kebanyakan lahir di 2007-2009. Dan pada saat yang sama, muncul bisnis konsultan politik. Kedua bisnis ini menjadi relevan ketika ada Pilkada langsung, karena kandidat butuh melihat atau memahami perilaku pemilih untuk merancang strategi kemenangan. Sedangkan tingkat elit butuh hasil survey; misalnya, untuk proses mendukung kandidat tertentu dalam Pemilu legislatif, penetapan nomor urut dan koalisi partai.

Pada fase itu, saya yang awalnya wartawan muda, mulai tertarik dan melihatnya seperti aktivitas baru. Selain itu, pada awal reformasi belum ada banyak lembaga survey. Kalaupun ada di 2004, itu masih bisa dihitung dengan jari. Walau pada awalnya, lembaga survey sudah ada di tahun 1999, tapi baru dikenal sejak quick count Pemilu 2004 dan dulu lebih sering dianggap ahli nujum (tertawa). Karena bagaimana mungkin jumlah pemilih yang jumlahnya ratusan juta, dengan menggunakan sample responden sebanyak 1200-2000, dapat memprediksi pemenang Pemilu (tertawa).

Nah, pelan-pelan di tingkat elit Indonesia mulai ada kepercayaan terhadap survey opini publik. Saya yang memiliki dasar ilmu politik, tentu juga mempelajari aspek-aspek penelitian kuantitatif di bidang politik. Saya mulai tertarik dan cukup lama bergabung dengan salah satu pollster, sampai pada 3 tahun terakhir saya aktif di CSIS sebagai peneliti di politik juga.

H

Bagaimana Anda menyesuaikan diri dari wartawan menjadi peneliti?

A

Ini menarik juga. Sejak awal saya punya hobi menulis dan ketika mahasiswa hal itu merupakan tuntutan juga. Nah, dulu mahasiswa butuh uang saku tambahan (tertawa) dan hal tersebut bisa didapat melalui honor dari menulis di koran. Ketika itu, saya bergabung di salah satu media massa, dan saya rasa prosesnya mengalir begitu saja sampai saya berada sekarang. Memang awalnya sudah ada ketertarikan mendalam terhadap riset-riset politik, munculnya pollster dan kemudian saya merasa hal tersebut merupakan petualangan baru. Kemudian saya coba dan ternyata penuh tantangan juga. Tapi tantangan di dunia media massa juga tak kalah hebatnya.

Tapi mungkin saya beruntung karena saya belajar ilmu politik dan pernah jadi wartawan politik, ketika terjun ke dunia penelitian saya merasakan betul manfaat ilmu yang saya dapat ketika menjadi wartawan. Karena banyak ilmu yang saya pelajari secara cepat ketika berada di dunia massa dan ketika diturunkan dalam proses penulisan, hal tersebut sangat menguntungkan.

H

Dari banyaknya pollster yang berkembang sampai sekarang, banyak pula hasil survey yang berbeda padahal menggunakan data yang sama. Mengapa hal itu bisa terjadi?

A

Pertama, kalau survey menggunakan metode sama, dilakukan pada waktu relatif sama dengan instrumen sama – dalam kondisi normal harusnya hasilnya sama atau berdekatan. Kedua, perbedaan hasil survey bisa terjadi karena perbedaan metode penarikan sample. Hal tersebut bisa timbul dari penggunaan instrumen – misalnya sebelum ada kandidat definitif, beberapa lembaga survey menguji nama dengan jumlah berbeda, tentu akan menghasilkan survey berbeda. Begitupun dengan periode waktu survey. Survey yang dilakukan hari ini dan sebulan kemudian tentu memiliki perbedaan, karena terkait dengan persepsi orang yang cenderung berubah.

Tapi, pertimbangan terpenting adalah lembaga penyelenggara survey. Kredibilitas atau track record lembaga survey menjadi penentu prediksi pemenang Pemilu atau quick count yang tepat. Jadi pada tahap awal, positioning lembaga survey harus dicek dulu. Kalau ada perbedaan hasil survey dari 2 lembaga yang kredibel, harus dilakukan pengecekan dari faktor lain yakni dengan non-sampling error.

Tapi kenapa bisa masih ada perbedaan hasil? Asumsi saya, secara metodologi, sebenarnya mungkin tidak ada masalah dari hulu hingga hilir, dan bisa terlihat buktinya di kota lain selain Jakarta yang menggunakan metode multi-stretch random sampling (pengacakan dua tingkat) untuk Pilkada. Tapi kenapa di Jakarta hasil survey berbeda? Ada 2 alasan utama yang menyebabkan hal tersebut bisa terjadi. Pertama adalah pada tingkat responden, di mana ada beberapa orang yang tidak jujur memberikan data kepada lembaga survey. Contohnya adalah ketika ditanya akan pilih siapa hari ini, bisa saja mereka merahasiakan atau bohong tentang pilihannya karena takut diasosiasikan dengan kandidat tertentu atau mengira lembaga tersebut merupakan tim sukses dari kandidat tertentu. Ini juga terjadi di AS pada masa Hilary Clinton dan Donald Trump. Pemilih Trump banyak yang merahasiakan pilihan karena takut diasosiasikan dengan Trump yang rasis dan anti-imigran.

Kedua, bisa dilihat dari proses pengacakan yang biasanya dilakukan di tingkat RT dan RW lalu mendata KK/rumah tangga di RT yang akan kembali diacak sebelum akhirnya sampai pada tahap responden. Namun tahap ini juga masih terjadi masalah karena kadang ada RT yang sudah terafiliasi pada keputusan politik tertentu yang cenderung tidak akan memberitahukan jumlah KK/rumah tangga sebenarnya. Hal tersebut membuat proses pengacakan menjadi tidak profesional dan representatif sehingga hasil survey tidak bisa membaca dukungan atau sikap publik.

Saya yakin proses survey yang dilakukan tidak salah karena para lembaga survey ini juga mempertaruhkan kredibilitasnya dan berusaha untuk tidak keliru agar tetap dipercaya oleh publik.

H

Ada polarisasi yang cukup kentara pada masyarakat selepas PilPres yang lalu. Sebagai pengamat politik, mengapa hal tersebut bisa terjadi, apakah ini memang bagian dari fenomena global?

A

Pertama dari proses kandidasi dalam tingkat nasional. Kita tidak pernah punya pengalaman memilih 2 nama dari calon Presiden. Pada tahun 1999, ketika Presiden dipilih oleh MPR/DPR, terdapat beberapa pasang calon. Begitupun dengan tahun 2004 yang memiliki 5 pasang calon Presiden. Sedangkan di tahun 2009 ada 3 pasang calon Presiden dan 2014 lalu terdapat 2 pasang (tertawa).

Berdasarkan hal tersebut, artinya pada tingkat publik, dari pengalaman kita memilih langsung, kita tidak punya pengalaman memilih kandidat 2 pasang. Karena adanya hal itu, tentu di tingkat dukungan publik pun pasti akan terjadi polarisasi. Makanya kemarin saat Pilkada DKI ada sekelompok orang/organisasi mendorong agar kandidasi bisa lebih dari 2 pasang. Tapi dengan 3 pasang pun, Pilkada DKI kali ini polarisasinya kentara juga – justru terjadi di antara 2 pasang kandidat (tertawa). Memang tidak ada jaminan kalau 3 pasang kandidat tidak akan ada polarisasi. Tapi paling tidak kalau ada lebih dari 2 pasang kandidasi, polarisasi tidak akan terjadi sejak tahap awal.

Kedua, perbedaan isu antara kandidat juga menciptakan polarisasi kuat dalam masyarakat. Misalnya brand Jokowi (Joko Widodo) dikenal sebagai pemimpin publik yang berasal dari keluarga sederhana. Sementara Prabowo Subianto diidentifikasi sebagai pemimpin elit dan sebagainya.

H

Apakah perilaku publik hanya responsif terhadap isu yang dikeluarkan partai? Seperti apa posisi publik dalam hal ini?

A

Partai itu bekerja berdasarkan opini publik, jadi isu-isu yang dikeluarkan pasti berdasarkan riset. Karena penting bagi partai untuk memahami hal apa yang menjadi counter atau concern publik agar ketika sebuah isu dilempar ke publik, respon yang didapat tepat sasaran. Jadi ketika partai mengeluarkan isu dan menjadi perhatian publik, berarti strateginya tepat.

Tapi seringkali publik akhirnya menjadi tidak kuasa. Misalnya 2 kandidat memakai isu berbeda, tapi isu mana yang menjadi concern utama publik, tentu berbeda. Isu bisa juga datang dari kandidat, misalnya dengan membuat framing tertentu terhadap suatu isu dan mengetesnya ke publik. Setelah mendapat respon, baru digaungkan.

H

Ada wacana yang menarik di India yang mengemukakan konsep Pemilu di mana para kandidat dilarang untuk menggunakan isu agama sebagai materi kampanye. Apakah hal ini bisa diterapkan di Indonesia?

A

Dalam regulasi kita, memang sudah diatur bahwa tidak boleh melakukan kampanye di rumah ibadah dan sekolah tapi belum ada aturan yang melarang penggunaan isu-isu agama. Saya kira itu usulan bagus untuk dimodifikasi di Indonesia agar tidak terjadi perang dalil antarkandidat, antarpartai, kelompok keagamaan atau agar isu-isu yang berbau primordial tidak menguat. Tapi seringkali hal tersebut menjadi jualan juga, misalnya kalau menang, pemilih akan dibiayai umroh, haji atau dibuatkan masjid di daerah yang mau memilih.

Hal itu penting agar kompetisi adil. Kalau tidak diatur, kandidat yang berdarah biru akan diuntungkan dengan hal tersebut. Mereka bisa mendekati pesantren atau kyai. Sementara kandidat yang tidak memiliki darah biru tidak bisa berkutik. Kalau sudah diatur, basis pertarungannya bukan lagi seberapa religiusnya kandidat, tapi lebih pada ide dan gagasan yang ingin dilakukan untuk membangun kota atau kabupatennya.

Saya kira hal ini bisa diadopsi, tapi yang menjadi concern-nya adalah seberapa luas definisi tidak boleh membicarakan isu keagamaan, karena hal ini bisa diperdebatkan. Jadi, definisi ini harus dipertegas karena nanti dikhawatirkan dianggap sekularisasi.

H

Tapi sebenarnya dalam kajian politik, apakah sistem sekuler itu lebih baik?

A

Pemilih kita memang tidak lagi mempersoalkan pilihannya berdasarkan aspek-aspek primordialitas. Meskipun ada juga sebagian kecil yang memilih karena pertimbangan kesamaan agama dan suku. Tapi secara umum pemilihan sudah lebih rasional.

Yang saya maksud dengan sekularisasi tadi adalah kalau ada pembatasan-pembatasan aspek-aspek keagamaan, nanti akan muncul tudingan bahwa kita dianggap mau membunuh agama. Makanya definisi operasional itu penting dipakemkan. Misalnya, apakah Anies Baswedan boleh bertemu dengan FPI, kandidat tertentu bertemu dengan pentolah tokoh agama tertentu. Hal itu perlu didefinisikan dulu, karena kalau tidak malah dianggap membunuh agama.

H

Tapi kalau begitu, menurut Anda sistem yang ada di Jakarta itu sudah adil untuk tiap kandidat?

A

Saya kira, dalam UU Pilkada memang sudah ada beberapa revisi, terutama pada proses kampanye. Nah, hal tersebut dalam beberapa pasal UU Pilkada sudah mulai mengarah pada proses yang seimbang antara masing-masing kandidat. Makanya dalam pengaturan tersebut, salah satu kandidat tidak boleh mendominasi iklan di suatu TV. Begitupun dengan media massa yang harus memberikan porsi iklan yang sama kepada semua kandidat. Kemudian juga titik pemasangan spanduk sudah diatur. Semua kandidat tidak boleh sembarangan memasang spanduk – ukuran spanduk pun juga harus mengikuti peraturan sehingga kandidat yang punya uang lebih tidak jor-joran dalam kampanye (tertawa).

Isu tentang DKI ini memang sudah bergulir cukup lama, bahkan 2 tahun sebelum Pilkada. Bisa dilihat dari publik dan elit sudah sibuk bergerilya sejak dulu. Bisa dilihat dari partai terbesar, PDIP yang saat itu masih imbang apakah akan mencalonkan Kader – Tri Rismaharini (Risma) – atau non Kader – Ridwan Kamil, Basuki Tjahaya Purnama (Ahok). Dari sisi ini, sebenarnya belum ada proses kandidasi yang demokratis dalam internal partai. Jadi sejak awal, partai-partai tidak membuat sistem baku untuk menyeleksi kandidat tertentu. Tiba-tiba muncul saja kan ada calon (tertawa).

Itu juga perkiraan saya. Karena pertama, syaratnya terlalu tinggi (20% suara atau 25% kursi) sehingga partai-partai yang tidak memenuhi syarat, mereka harus koalisi. Mungkin pikiran mereka, buat apa buat sistem seleksi demokratis, kalau nanti tetap harus negosiasi dengan partai lain untuk bisa dicalonkan. Hal itu juga jadi kendala, kenapa kita tidak bisa menyalahkan 100% partai salah karena syaratnya terlalu tinggi, sehingga partai harus tunduk pada skema koalisi.

Tapi yang disayangkan memang catatan seriusnya adalah memang tidak ada proses itu, karena proses kandidasi itu tidak berasal dari bawah – rapat anggota partai – tapi diputuskan secara cepat oleh elit saja. Jadi skema pencalonan adalah pertarungan elit. Siapa yang elit suka, itulah yang didukung. Tidak lihat aspirasi massa maupun Kader. Itulah mengapa selalu muncul penolakan pada proses kandidasi dari internal partai, meskipun angkanya tidak besar.

H

Jadi, sebenarnnya sistem sudah mulai adil dan publik sudah mulai rasional dalam memilih, tapi permainan elitlah yang membuatnya mati?

A

Ya, karena proses demokratisasi di internal partai tidak berjalan dengan baik. Kendalanya karena syaratnya terlalu besar, partai harus tunduk pada skema koalisi. Sudah buat sistem tapi koalisi tidak diterima atau tidak cocok. Akhirnya berantakan lagi.

H

Jadi, Pemilu yang ideal itu harus dimulai dari sistem di dalam partai itu sendiri?

A

Pemilu yang ideal itu pertama di tingkat penyelenggara – KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum). KPU harus diisi dengan orang-orang yang independen, kompeten, mandiri dan tidak punya afiliasi politik.

H

Sejauh ini, KPU bagaimana?

A

Sejauh ini relatif bagus lah untuk DKI. Lalu yang kedua adalah Bawaslu. Tapi yang disayangkan Bawaslu ini tidak terlalu bergigi karena peraturan perundang-undangan juga mendesain mereka tidak kuat betul.

Nah itu penyelenggara, lalu ada pelaksana. Pelaksana ini ada partai, kandidat dan tim sukses. Di kandidat, saya kira relatif bagus kandidatnya untuk di Jakarta – artinya track record teruji, walau ada juga yang kontroversial (tertawa). Lalu di tingkat relawan ini dinamikanya lebih kuat. Perang hoax antara pendukung (tertawa), saling ejek dan mungkin saling fitnah. Lalu ada publik. Nah di sini filter masih rendah dan publik belum bisa menyaring informasi yang terverifikasi atau tidak. Publik pada kalangan tertentu juga masih mudah dimobilisir pada isu yang belum jelas kebenarannya.

Nah, pendidikan politik kita untuk memberikan landasan kepada publik ini yang masih rendah. Tapi kita tidak bisa membebankan hal tersebut pada KPU karena tugas mereka sudah banyak. Itu tugas partai untuk memberikan pendidikan politik pada publik. Jadi partai jangan hanya berburu kekuasaan, tapi juga merawat pemilih.

H

Sekarang seluruh media Indonesia terus membahas Pilkada Jakarta, sehingga publik ikut terpolarisasi. Tapi sebenarnya seperti apa dinamika di luar Jakarta?

A

Saya kira untuk beberapa daerah yang saya lihat, relatif lebih kompetitif. Dinamika lokalnya juga begitu bagus. Tetapi mungkin karena kita berada di Jakarta, media kita sepertinya kurang begitu tertarik memberitakan berita di luar Jakarta. Pertama, mungkin karena lokasinya jauh, kemudian dari sisi signifikansinya dianggap kurang begitu penting dibandingkan berita di Jakarta.

Jakarta ini menarik, karena dianggap menjadi salah satu ujian soliditas partai. Lalu Jakarta juga jadi pertarungan pentolan partai. Selanjutnya, kandidat yang menang di Jakarta diproyeksikan dengan mudah menjadi pemimpin nasional. Jadi semua peta pertarungan politik berada di Jakarta – sentral. Bukan berarti kita mengindahkan daerah lain. Aceh juga luar biasa betul. Pertarungan para mantan gubernur, mantan tokoh GAM (Gerakan Aceh Merdeka). Begitupun di Banten – belum lagi di Papua. Tapi sekarang konsentrasinya di Jakarta karena alasan di atas.

Selain itu juga ada pertimbangan dari sisi rating TV, media online dan sebagainya (tertawa). Tak lupa dengan kepentingan bisnis (tertawa). Itulah kenapa Jakarta lebih seksi dari daerah lain (tertawa).

Bagaimana Anda melihat peta politik internasional pasca terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden AS?/

Pertama ada pengaruh domestik dulu. Maksudnya di AS, kemenangan Trump tentu tidak bisa dilepaskan dari evaluasi publik terhadap isu domestik. Apakah efek Trump akan menular di Jakarta atau tidak? Asumsi pertama saya adalah evaluasi publik terhadap pemerintahan. Kalau publik merasa tidak puas dengan skema kebijakan Jokowi, mungkin efek Trump akan berpengaruh – pemimpin “kanan” akan menguat. Kedua, kalau pemerintah dianggap publik dianggap terlalu liberal, mungkin juga efek Trump bisa berpengaruh. Karena Trump proteksionis.

Tapi kalau dilihat dari sejarah politik kita, pemimpin-pemimpin yang ultranasionalis itu tidak mendapat tempat di publik. Ide-ide tentang Trump itu sudah pernah dipraktekkan sebelumnya di Indonesia, tapi belum menunjukkan tanda-tanda keberhasilan. Kalau kita lihat, publik kita itu berada pada kurva relatif moderat karena didukung oleh sikap keagamaan para organisasi massa mainstream relatif moderat. Selain itu, sistem kepartaian kita merupakan multipartai, jadi skema dealing, konsesi, negosiasi dan koalisi menyebabkan pilihan politik menjadi moderat.

Lalu di tingkat publik sendiri, kita itu tidak mau diidentifikasikan sebagai orang yang terlalu kanan, kiri, religius, sekuler dan sebagainya. Publik lebih nyaman berada di tengah. Jadi, faktor tersebut membuat orang-orang seperti Trump agak susah untuk terpilih, kecuali pemimpin berkarakter seperti Trump bisa lebih melunak dan moderat.

H

Apa prediksi dari Anda untuk peta politik nasional di masa yang akan datang?

A

Kalau sejauh ini, pertarungan masih diperkirakan terjadi antara Jokowi dan Prabowo. Saya belum melihat muncul nama-nama lain. Pemimpin lokal yang lebih berprestasi akan dihadapkan dengan Pilkada pada tahun 2018, tepatnya bulan Maret. Risma akan maju lagi di Jawa Timur. Ganjar Pranowo tentu akan maju di Jawa Tengah, di Bandung ada Ridwan Kamil dan mungkin ia akan maju di Jawa Barat. Nah, pemimpin-pemimpin lokal akan disibukkan oleh pertarungan itu. Sementara proses Pilpres 2019 akan dilakukan kurang lebih 1 tahun setelah Pilkada. Kecuali kalau pemimpin lokal tadi mau melepaskan posisi mereka di daerah.

Lalu di tingkat nasional (pemimpin MPR/DPR, dan sebagainya) sepertinya belum ada penantang yang lebih kuat atau seimbang dengan Jokowi dan Prabowo. Mungkin penantang di level nasional tadi adalah veteran Pilkada Jakarta.

Selain itu, tergantung juga syarat UU Penyelenggaraan Pemilu. Kalau syarat pencalonan presiden masih sama, tentu diprediksikan akan susah muncul 3-4 calon. Karena partai dengan dukungan kecil, tentu lebih memilih untuk berkoalisi, kecuali syaratnya 0% atau semua partai bisa mencalonkan. Hal itu yang mempengaruhi akan muncul atau tidak munculnya penantang baru selain 2 nama ini.

Kalau peta politik ke depan saya kira, masih seperti itu. Kecuali jika pemimpin lokal mau ikut kontes. Tapi kan tantangan mereka adalah apakah mereka bisa mendapatkan “tiket” partai. Misalnya PDIP sudah jelas Jokowi dan Gerindra sudah pasti Prabowo. Tinggal pemimpin lokal ini bisa atau tidak mengambil sisa suara. Itu kan susah juga. Mungkin PKS, PAN dan partai lain juga mau maju sendiri.

Secara dinamika di masyarakat, apakah ada pembelajaran yang bisa diambil berdasarkan peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini?

Saya kira pada level tertentu dan secara geografis, masyarakat perkotaaan yang mendapat akses informasi banyak, tentu sudah agak jenuh. Atau masyarakat dengan level pendidikan maupun pendapatan lebih bagus, mungkin akan berpikir lebih bagus juga. Tapi, masyarakat dengan pendidikan atau pendapat rendah itu, tipikal masyarakat yang mudah dimobilisasi.Nah, tipe seperti inilah yang diharapkan bisa diberikan masukan dari tokoh masyarakat, civil society, kampus dan media untuk memberikan pelajaran. Maksudnya, kita tidak meremehkan juga, tapi ini penting agar mereka juga punya nilai sendiri.

Tapi saya kira, masyarakat punya selera untuk tiap zaman. Kalau misalnya selera seperti Jokowi masih diterima di tahun 2019, mungkin ia akan terpilih lagi. Tapi kalau masyarakat sudah punya selera baru, mungkin mereka akan mencari seleksi orang lagi.