Belajar Pada Alam bersama Butet Manurung

Amelia Vindy (A) berbincang dengan Butet Manurung (B).

V

Sokola Rimba dan masyarakat adat sudah melekat dengan diri Butet. Seperti apa sebenarnya hubungan Butet dengan hal-hal tersebut?

B

Memang fokus kita adalah masyarakat adat. Kalau ada yang bilang aktivitas kami itu di pendidikan murni, sebenarnya tidak juga. Masyarakat adat murni pun tidak juga, karena yang paling kita upayakan itu adalah memampukan masyarakat adat agar bisa mempertahankan hak-haknya lewat pendidikan. Terkadang orang bingung, hubungannya bagaimana? Tapi saya menyakini bahwa semua kemampuan harus dimulai dari baca tulis. Karena memang begitu. Baca tulis adalah pintu menuju segala ilmu pengetahuan. Untuk masyarakat adat, konteks ilmu pengetahuan tidak sama dengan ilmu pengetahuan yang diajarkan di sekolah formal, karena masalah utama bagi mereka adalah tentang bagaimana bertahan hidup. Karena itu, masalah tersebut tidak bisa diselesaikan dengan kurikulum nasional yang berjenjang panjang dan terlalu luas.

Misalnya masyarakat adat Jambi, dulu masalah terbesar mereka adalah logging, pembabatan hutan. Jadi pendidikan kami dirancang dari baca tulis sampai bagaimana caranya mengusir logging. Ilmu yang diajarkan antara lain, ilmu konservasi tentang hak-hak ulayat (hukum secara adat terhadap teritori tanah), hingga membuat peta dan film. Pada umumnya masyarakat adat ini tidak punya sertifikat dan surat tanah, tetapi mereka telah ada dari sebelum negara ini berdiri, jadi itu diakui dengan hukumnya tersendiri, yakni hukum ulayat dan biasanya negara pun memberi ruang untuk itu. Film yang mereka buat untuk mendokumentasikan sendiri adat-adat dan alamnya. Mereka sering kali kedatangan wartawan yang sudah membawa skenario, jadi footage-footage-nya itu diarahkan dan semaunya sendiri. Para wartawan ini sudah membayangkan tentang bagaimana exoticism-nya, atau bagian yang patut dikasihaninya bagaimana. Jadi tidak nyata seperti apa yang masyarakat adat inginkan.

Mereka pernah bilang “Saya ingin ada film seperti yang saya inginkan, bukan seperti apa yang wartawan ingin lihat.” Akhirnya mereka belajar film, mulai dari bisa baca tulis, lalu membuat naskah, bagaimana mengambil footage, kemudian mengeditnya. Banyak yang bingung, kok bisa bikin film sih di rimba kan tidak ada listrik? Sebenarnya kita punya basecamp di luar hutan, di kota kabupaten sekitar 200 kilo dari hutan, di situlah tempat mereka belajar editing. Kalau hanya sekadar mengisi ulang baterai, mereka bisa di dalam menggunakan aki atau solar panel.

Kami juga memanggil guru-guru yang suka ke rimba, misalnya guru film, hukum dari LBH, dan WALHI ahli-ahli hutan dan lingkungan. Karena Sokola keahliannya lebih ke literasi yang dirancang sesuai konteks lokal. Jadi walaupun kita mengajar baca tulis, semuanya berjalan secara custom. Kami punya semacam template supaya kami bisa mengadopsi kekhususan fonetisnya, atau sesuai dengan custom-nya seperti apa. Sesuai dengan aturan-aturan yang mereka miliki. Misalnya kelompok ini tidak boleh bersama dengan kelompok yang itu, atau kelompok perempuan tidak boleh bersama kelompok laki-laki. Di rimba, hal-hal seperti ini sangat ketat. Aturan-aturan itulah yang harus kita adopsi. Kemudian rutinitas, kita harus bisa menyesuaikan, contohnya pada saat musim berburu kalau memang sanggup ikut ya ikut sambil belajar, karena berburu kadang membutuhkan waktu berminggu-minggu. Atau saat melangun ketika ada yang meninggal, melangun itu harus meninggalkan lokasi sambil menangis, dan untuk kembali ke lokasi semula bisa sampai bertahun-tahun. Saat kita ikut melangun, sekolahnya jadi dibawa di dalam tas, papan tulisnya sebesar ransel, kita harus bisa mengakomodasi itu semua. Karena inti dari sekolah, zaman dahulu, skhole yang artinya adalah waktu luang. Jadi sekolah itu seharusnya mengisi waktu di mana mereka tidak bekerja atau belajar ya istilahnya.

Mungkin kita sebagai orang luar merasa kasihan, melihat anak-anak kecil bekerja mengikuti orang tuanya, tapi dari pengertian lokal, itulah sekolah. Karena sekolah pada intinya adalah belajar hidup. Kalau pengertian belajar hidup orang di kota adalah sekolah, karena sekolah di kota menyita waktu, itu belajar hidup. Sedangkan di rimba, sekolah dalam arti belajar hidupnya itu, adalah mengikuti orang tua, seperti memancing dan berburu, itulah sekolah. Jadi jangan memaknai aktivitas demikian sebagai bekerja. Padahal kalau dilihat bekerja, saya melihatnya orang yang sekolah di kota lebih tertekan daripada di rimba. Itulah yang harus dimaknai sebagai prinsip yang sama. Sekolah adalah belajar hidup dewasa. Kalau di rimba dimulai dari permainan, yang sudah mencerminkan nanti besarnya mereka akan seperti apa. Contohnya seperti main panah-panahan, nantinya panah betulan. Buat kita orang luar belum tentu, misalnya main robot-robotan memang besarnya akan jadi robot? Atau bikin robot? Tidak demikian juga.

Saya ingin sekali orang luar bisa menganalogikan semuanya itu. Jadi seandainya orang rimba tidak belajar menggunakan buku dan alat tulis, jangan lantas melihat mereka tidak belajar. Coba lihat lagi, apa makna belajar secara lokal? Juga makna pintar itu apa? Kalau di luar, makna pintar itu pakai kertas dengan punya nilai seperti dengan rapor, kalau di rimba itu yang dilihat bukti nyatanya. Jadi pernah ada orang tua bilang kepada saya “Ibu, selama anaknya belum bisa melawan logging, percuma sekolah. Lebih baik tidak usah, mendingan membantu saya berburu.” Karena menurut mereka, sekolah itu seperti senjata jadi harus bisa digunakan untuk melawan masalahnya, kalau tidak, ya tidak usah. Saya ingin mengajarkan sesuatu, dilihat gunanya apa, jika tidak ada guna, tidak perlu.

V

Sempat ada pergantian slogan pada Sokola Rimba pada tahun 2008 yaitu “Pendidikan untuk Masyarakat Adat” menjadi “Sokola Literasi dan Advokasi untuk Komunitas Adat di Indonesia.” Apa dampak dari perubahan tersebut dan bagaimana perkembangan Sokola Rimba sekarang?

B

Dulu kita berpikir begini, setelah literasi artinya ada harus ada pengembangan kemampuan. Contoh, kita punya sekolah di Flores selain baca tulis mereka punya masalah lain seperti bom perahu, yang ngebom ikan-ikan. Lalu ada juga masalah dengan rumput laut, di mana petani rumput laut terkena virus, dan tiba-tiba rumput lautnya mati semua. Hal-hal seperti itu membuat sumber mata pencarian mereka di laut hilang semua. Terumbu karang hancur terkena bom, rumput lautnya tidak tumbuh, sementara yang mereka punya hanyalah lahan kering. Jadi kita berpikir mereka perlu diajarkan tentang pertanian lahan kering, kita juga cari orang yang bisa memecahkan masalah rumput laut.

Peran kita pun jadi lebih seperti mencari jalan, bagaimana caranya mereka bertahan secara ekonomi, kita berpikirnya begitu. Namun setelah dijalankan, ternyata masalah tidak ada habisnya, setelah rumput laut sudah, ada lagi pengeboman, lalu kasus-kasus lain, entah badai atau hal lain. Kemudian kami pikirkan kembali, kalau seperti ini tidak akan selesai-selesai, padahal tujuan kita itu adalah setiap program seharusnya bisa ditinggal. Yang ada justru timbul ketergantungan dan ini cukup menyulitkan bagi kami.

Bukan ini sebetulnya yang kami mau. Kami ingin mereka mandiri dan bisa memecahkan masalahnya sendiri. Karena kalau kita terus yang memecahkan, ada yang salah di situ. Yang benar itu sebenarnya adalah pendidikan advokasi, di mana mereka mewakili diri sendiri, bisa mengakses fasilitas, baik dari pemerintah atau sumber kekuatan lain. Mengakses di sini pun artinya bisa mempertahankan haknya. Kalau mengakses fasilitas pemerintah itu contohnya seperti puskesmas, dulu kita terus yang selalu mengantarkan masyarakat adat, seakan kita adalah advokat mereka. Padahal jelas tidak begitu, seharusnya, masyarakat adatlah diajarkan untuk mandiri. Sekarang kita belajar bersama mereka untuk mapping masalah dan memetakan sumber kekuatan dimana mereka bisa mencari pertolongan.

Tentu mereka tidak bisa memecahkan semua masalah mereka sendiri, tetapi setidaknya mereka bisa tahu bahwa saat sakit, mereka harus pergi ke puskesmas, bukan ke polisi hutan. Karena masih sering ada pertanyaan seperti apa bedanya polisi dengan dokter. Itulah yang kita ajarkan, pengenalan dengan dunia luar. Lalu kita juga memetakan masalah-masalah orang rimba, aspek-aspeknya apa lalu badan-badan apa yang bisa membantu mereka. Jadi begitu ada masalah, misalnya pemburu liar mau menembak harimau, mereka lantas tahu harus ke mana mengadu, bagaimana cara melaporkannya dan seperti apa mengemasnya. Contohnya harus di foto dulu ada bukti GPS-nya. Sekarang mereka sudah mengerti dengan cara sistem pengaduan, bagaimana melakukan audiensi bersama Bupati, DPRD, bahkan sampai DPR pun mereka sudah tahu. Padahal saya saja tidak tahu (tertawa). Lalu saat ingin mengadvokasi departemen kehutanan, karena mereka pernah dituduh oleh pihak-pihak tertentu, bahkan oleh pemerintah, di mana mereka dikambinghitamkan sebagai perambah hutan yang membakar hutan saat kemarau. Mereka ingin membuktikan kalau mereka bukan perambah hutan, apa yang perlu mereka dokumentasikan, footage filmnya seperti apa, harus yang menjawab itu, bukan malah video tari-tarian.

Masyarakat adat sudah sangat kritis dan logis untuk merancang itu. Makanya setelah dipikir-pikir, setelah dibuatnya pendidikan advokasi ternyata membuat kami tidak perlu pusing terus-menerus karena masalah yang tidak habis-habis. Sekarang masyarakat adat sudah punya network, kami mencoba untuk menyambungkan beberapa, tapi lama-lama mereka bisa jalan sendiri tanpa perlu kita bantu. Beberapa sekolah pun kita merasa cukup, karena mereka sudah bisa jalan sendiri, atau karena ada LSM lain yang melanjutkan, misalnya dalam pertanian atau advokasi hukumnya.

V

Apa latar belakang Butet mengedepankan advokasi? Apa saja ancaman-ancaman yang dihadapi oleh masyarakat adat?

B

Sebenarnya ada dua masalah utamanya, semua masyarakat adat mengalami ancaman yang sama. Pertama terhadap sumber daya alam, karena mereka biasanya hidup di jangkauan yang luas, walaupun orangnya cuma 3.500, mereka hidup di area seluas 60.000 hektar hutan yang hampir seluas Jakarta. Mempertahankan sumber daya alam ini sudah tidak bisa dilakukan secara tradisional, karena banyak hal-hal baru yang mereka tidak mengerti. Contohnya di rimba, mereka tidak bisa membaca surat kontrak, pengetahuan mereka yang terbiasa dengan tombaknya tentu bisa dipakai di sini, maka jadilah mereka lalu hanya mencapjempoli kontrak yang sebenarnya mereka tak mengerti. Yang kedua adalah ancaman terhadap pandangan mainstream. Bagi saya, me-mainstream-kan pandangan orang pedalaman itu adalah hal yang sangat jahat. Karena ada persoalan perspektif, seperti yang saya bilang tadi ukuran miskin dan kaya itu berbeda. Orang luar banyak beranggapan kalau orang pedalaman itu miskin karena pakai cawat dan tinggalnya tidak di rumah berdinding empat sisi, karena itulah banyak program yang akhirnya datang justru malah memiskinkan masyarakat adat.

Orang rimba kalau ke Jakarta lihat apartemen dan rumah-rumah kita itu suka kasihan, mereka bilang, “Rumah sekecil ini buat berlima? Kasihan sekali.” Kalau apartemen, seperti kotak-kotak burung kata mereka. Mereka bingung makanya kalau dibilang orang miskin, miskin di mananya? Orang mereka punya tanah 30 hektar per 1 orang, kalau diuangkan bisa triliyunan, air di kota pakai keran, di rimba air mengalir ke mana-mana. Apa sih yang dibanggakan dari model hidup seperti orang di kota? Yang ada cuma mall dan macet saja. Jadi kalau kita mau meproyeksikan cara hidup orang di pedalaman seperti kita, apakah benar cara hidup orang kota lebih baik? Atau lebih bahagia? Bukan saya bilang mereka tidak boleh ya, mereka seharusnya punya akses seandainya mau seperti orang kota, tapi jangan dikooptasi cara hidup mereka dengan model cara hidup orang di kota. Termasuk dengan pendidikan itu sendiri, kalau saya cerita sekolah rimba orang pasti akan bertanya berapa banyak anak rimba yang masuk universitas, jadi ukurannya masih konservatif. Padahal model pendidikan itu sendiri harus berjalan seiring dengan pertahanan hidup atau pelajaran hidup. Jadi yang paling mefungsingkan adalah pandangan mainstream-nya itu. Musuh utamanya itu jadi ke cara pikir ya, bagaimana caranya supaya orang tidak asal bantu, dalam artian tidak punya pemahaman asal bantu dengan pandangan mainstream.

Misalnya yang ekstrem, di Papua orang pakai minyak babi untuk menghangatkan tubuh, melindungi diri dari gigitan nyamuk malaria, kemudian diganti pakai sabun karena katanya baunya tidak enak dan jorok. Lebih parahnya lagi, saking buruknya brainwashed atau doktrin yang mengatakan bahwa cara hidup mereka itu salah, banyak masyarakat adat yang percaya bahwa cara hidup mereka memang salah. Sangat mengerikan untuk melihat hal itu terjadi sehingga mereka “Oke pakai sabun, karena cara hidupku ini salah,” akhirnya mereka pakai sabun. Saya saja pernah di rimba pakai minyak wangi, seluruh orang rimba lari karena menurut mereka saya ini bau, padahal apa yang bau? Inikan wangi. Itulah, prespektif yang berbeda dan relatif. Kemudian, setelah mereka menggunakan sabun, kematian karena malaria justru meningkat. Belum lagi semenjak pakai sabun, mereka jadi kedinginan. Kalau sudah kedinginan mereka mulai mencari baju sedangkan mereka tidak punya adat itu, setelah pakai baju tidak diganti hingga mereka panuan. Itulah yang saya katakan mengenalkan sesuatu tapi tidak bertanggung jawab dan tidak punya pemahaman. Yang sebenarnya menawarkan bantuan justru makin miskin dan tambah lemah.

Contoh lainnya, memberikan sepatu kepada satu komunitas peramu atau pemburu, yang tadinya kaki mereka sangat kuat ketika menginjak duri, malah durinya yang patah. Setelah 4 tahun memakai sepatu, kaki mereka berdarah-darah saat tertusuk duri, lalu mereka pun menuntut si pemberi sepatu karena sudah melemahkan kaki mereka.

Jadi kalau mau memberikan bantuan itu dipastikan dulu, apakah akan membantu memecahkan masalah atau hanya akan menambah masalah baru. Ada juga sering datang menawarkan bantuan dari Depsos namanya PKMT (Pemukiman Kembali Masyarakat Terasing) seolah orang asing dari planet. Padahal masyarakat adat adalah cerminan nenek moyang kita yang dulunya hidup seperti itu. PKMT ini datang dan membangunkan rumah-rumah kecil dengan dinding 4 berbahan kayu. Di hutan kayu dan pohon-pohon orang rimba ini kan keren-keren, ya mereka tolaklah kayu-kayu jelek dari Depsos. Mereka paling ambil untuk dijadikan kayu bakar. Mereka pun menolak dibangunkan rumah karena merasa seperti penjara. Ada juga program-program seperti pembajuan, penyekolahan dan pengagamaan, jadi seakan-akan program ini hadir untuk mengganti identitas mereka. Seperti kita saja contohnya, tiba-tiba menjadi orang New York yang cara hidupnya tidak jauh berbeda dengan kita saja pasti ada rasa shock-nya.

Yang paling mengerikan adalah seperti yang saya bilang tadi, kalau sampai ada yang percaya bahwa cara hidup mereka salah dengan segala adat istiadat ini, dan kalau mereka tidak bisa menyesuaikan diri dengan rumah mereka akan semakin frustasi “Duh, aku kok nggak suka ya tinggal dirumah ini, tapi kalau aku kembali ke rimba katanya aku seperti binatang?” Jadi mereka memaksakan diri, tapi karena mereka tidak suka dan terlalu tiba-tiba tanpa adanya transisi, akhirnya meninggalkan rumah itu dan saat mau kembali ke rimba sudah tidak ada tempat bagi mereka di sana.

Mereka dipindahkan ke rumah itu biasanya karena rimbanya mau digusur atau dijadikan hal lain, sampai akhirnya mereka terlunta-lunta. Bisa ribuan jumlahnya di jalur lintas Sumatera itu orang rimba yang jadi pengemis, kerjanya mencegat mobil lalu minta uang. Itulah salah satu contoh yang juga terjadi di seluruh Indonesia. Karena itu orang rimba di pedalaman yang melihat teman-temannya yang terlantar di jalan lintas tidak mau seperti itu, makanya mereka lebih berpikir dan berjuang lebih keras juga kritis, jangan coba-coba rayu kami dengan embel-embel program.

V

Upaya seperti apa yang Butet lakukan agar pendekatan seperti Sokola Rimba bisa terus dilestarikan dan diperluas jangkauannya?

B

Kalau itu rasanya lebih seperti menyekolahkan orang luar ya. Karena sebenarnya orang rimba itu sudah pintar sekali kalau tidak ada gangguan dari orang luar, tidak ada masalah sama sekali. Jadi yang sering saya lakukan biasanya, pertama lewat kampanye, bentuk kampanyenya bisa lewat buku seperti apa yang saya dan teman saya guru di Asmat, Fawaz lakukan. Bentuk bukunya jurnal, cerita dari hari ke hari. Kami menceritakan bagaimana murid dari nol bisa jadi kritis. Termasuk seperti menyekolahkan orang luar tentang pandangan yang menjajah, yang feodal, di mana kita memaksa orang lain harus punya cara hidup yang sama dengan kita.

Yang kedua, membuat seminar-seminar, saya juga kadang menjadi pembicara di sekolah-sekolah atau universitas. Kita juga sering melakukan semacam konsultansi dengan pemerintah, seperti ke Bappenas, Diknas, Depsos dan Kemenhumham. Mereka sering melibatkan kita sekarang ini, dulu kita yang mendatangi tapi mereka tidak terlalu mau mendengar. Setelah mereka lihat sekolahnya Sokola Rimba itu lebih berhasil daripada sekolah formal, itu kenapa ya? Dan mereka juga mulai mendengarkan soal sekolah advokasi itu maksudnya apa ya?

Saya pernah bikin seminar 5 tahun yang lalu yang menawarkan pendekatan seperti model Sokola Rimba, lalu mereka bilang “Itu pendekatan yang mahal, Butet. Susah diukur, habis waktu, tenaga dan pikiran. Masa semua komunitas harus diteliti sebelum dimulai sekolah, nanti kapan selesainya juga akan banyak menghabiskan uang.” Lalu saya menjawabnya dengan, “Tapi ini sustainable, kita hanya melakukan sekali lalu mereka akan jalan sendiri dan pendekatan ini menjawab kebutuhan mereka, lagi pula ini hak mereka”. Dan ini benar, ada aturan di PBB bahwa setiap masyarakat adat harus punya sistem pendidikan sendiri dengan bahasanya sendiri dan mengadopsi cara-cara belajar lokal. Jadi kalau belajarnya bergelantungan di pohon, biarkan saja jangan dipaksa duduk di kursi, orang mereka tidak pernah lihat kursi. Misalnya kita tak pernah bergelantungan di pohon dan dipaksa harus begitu kan juga susah, ini masalah kebiasaan.

Lima tahun kemudian, baru kemarin-kemarin ini sekitar 2 bulan yang lalu saya dipanggil lagi, disuruh untuk menceritakan kembali soal pendekatan Sokola Rimba. Karena ternyata pendidikan kurikulum nasional itu tidak semuanya terpakai, banyak yang tidak masuk sekolah. Masyarakat adat melihat sekolah itu tempat yang harus menyenangkan. Bagi mereka kalau tidak terlalu mengenal orang yang akan mengajar diri mereka, buat apa datang menemuinya. Mereka ini mengedepankan rasa percaya, tidak bisa seperti kita masuk ke kelas tidak tahu siapa guru tidak masalah dan mau mendengar apa yang disampaikan oleh guru tersebut. Saya ke rimba butuh waktu 7 bulan hanya untuk berkenalan dengan masyarakat adat. Yang paling penting harus saling memiliki rasa percaya antara masyarakat adat. Jadi kalau sekolahnya tidak menyenangkan, tidak ketawa-ketawa mana mau mereka datang.

Yang kedua harus menjawab kebutuhan, kalau isinya bukan tentang kehidupan sehari-hari, mereka tidak akan datang esok hari. Prinsip itulah yang tidak ada di kurikulum nasional. Kurikulum nasional cenderung membuat murid mengeluh, semuanya kesalahan ada di murid, guru-gurunya tidak pernah merasa ada yang kurang dari dirinya, karena di pikirannya, mereka sudah menjalankan semua yang harus dilakukan sesuai kurikulum nasional. Mereka tidak memperhatikan apakah “muridnya lebih senang berburu” atau “muridnya liar, kalau di kelas lari sana-sini.” Jadi bukannya bagaimana supaya mereka bisa menyesuaikan diri dengan masyarakat adat, malah masyarakat adat lah yang dipaksa untuk menyesuaikan mereka.

Dulu kami pikir susah, jadi kami mencoba untuk menunjukkan bagaimana model murid kami yang sekarang sudah bisa survive dan happy hingga akhirnya nanti terlihat sendiri hasilnya. Seperti LIPI juga departemen-departemen lainnya sudah ke rimba, mereka salut sekali melihat masyarakat adat yang kritis, pintar dan punya filternya sendiri, bahwa mereka bukan anti pembangunan. Jadi mereka bisa memilih perubahan yang sudah mereka pikirkan betul. Sekarang di rimba ada beberapa spot handphone. Oke itu diterima oleh masyarakat adat, tapi tetap sampai sekarang mereka tidak mau dibuatkan jalan dan diberikan listrik. Mereka punya pemikiran sendiri “Kita punya kok listrik, ada matahari. Kalau malam tidak perlu ada cahaya. Malam itu waktunya ngobrol dan santai-santai. Belajar pun cukup pakai lampu kecil saja, lampu solar panel cukup lah” Kalau malam dipakaikan listrik, mereka pun seperti bingung ini siang atau malam, jadinya sulit tidur.

Soal jalan pun sama, kenapa mereka tidak mau dibuatkan jalan karena mereka pikir memang jadi mudah untuk keluar, tapi nanti orang luar pun akan mudah masuknya. Itulah, untuk membangun filter yang bagus itu butuh sekolah dan pendidikan. Pendidikannya pun harus berpihak ke mereka, berpihak itu artinya tidak ada agenda-agenda lain seperti, “Kamu saya sekolahin tapi nanti masuk Kristen ya. Atau nanti kamu mau ya difilmkan, dirumahkan atau seperti Parpol, nanti pilih partai saya ya”. Nah, hal seperti itu tidak boleh. Semuanya harus diusahakan demi kebaikan masyarakat adat.

V

Selama mengembangkan Sokola Rimba; yang sampai saat ini sudah tercatat berada di 9 daerah, tantangan apa yang Butet hadapi saat menjadi pelatih di Sokola Rimba dan bagaimana Butet mengatasinya?

B

Sokola punya sistem training dan pendampingan volunteer. Sejauh ini kita sudah ada di 14 lokasi, saat ini ada 5 yang aktif lalu ada volunteer-volunteer guru yang tersebar untuk menjalankan program kita. Kita harus memastikan dari sistem training itu mereka punya wawasan dan jauh dari sifat-sifat yang ingin menjadikan diri mereka sebagai role model atau pahlawan. Saya mengkritisi sangat keras orang-orang yang datang ke pedalaman dan mengfungsikan dirinya sebagai pahlawan, seolah-olah cara hidupnya lebih baik dan mau mengatasi masalah apapun yang ada di lokasi. Jadi semua volunteer kita kalau ada yang datang dengan pikiran seperti itu pasti akan kita tabrak abis-abisan, dan lucunya yang berlatar belakang pendidikan itu lebih susah lho. Karena mereka pikir mereka berpendidikan jadi seakan-akan ingin membenarkan jalan hidup orang yang mereka anggap bodoh.

Orang-orang pada umumnya menilai orang yang perlu bantuan seperti masyarakat di pedalaman, anak-anak jalanan, berkebutuhan khusus atau apalah, diibaratkan seperti kertas kosong, tidak berdaya, padahal kita sama-sama hidup 24 jam sehari dan pasti punya seperangkat pengetahuannya masing-masing. Saya tidak akan mengerti sepenuhnya tentang apa yang dijalani oleh orang rimba, saya hanya mengerti ketika mengaitkannya dengan dunia luar, sehingga saya bisa berperan dan mengatakan “Orang luar itu kepingin hutan kamu, kamu tidak mengerti.” Dulu saat saya bilang begitu mereka menjawab “Tidak apa-apa bu, hutan kami luas kok, yang ini abis masih ada”. Mereka menjawab seperti itu karena tidak bisa memahami bagaimana seandainya hutan habis dan juga tidak memiliki pengetahuan jadi kita harus ambil contoh misalnya dari National Geographic atau yang lainnya.

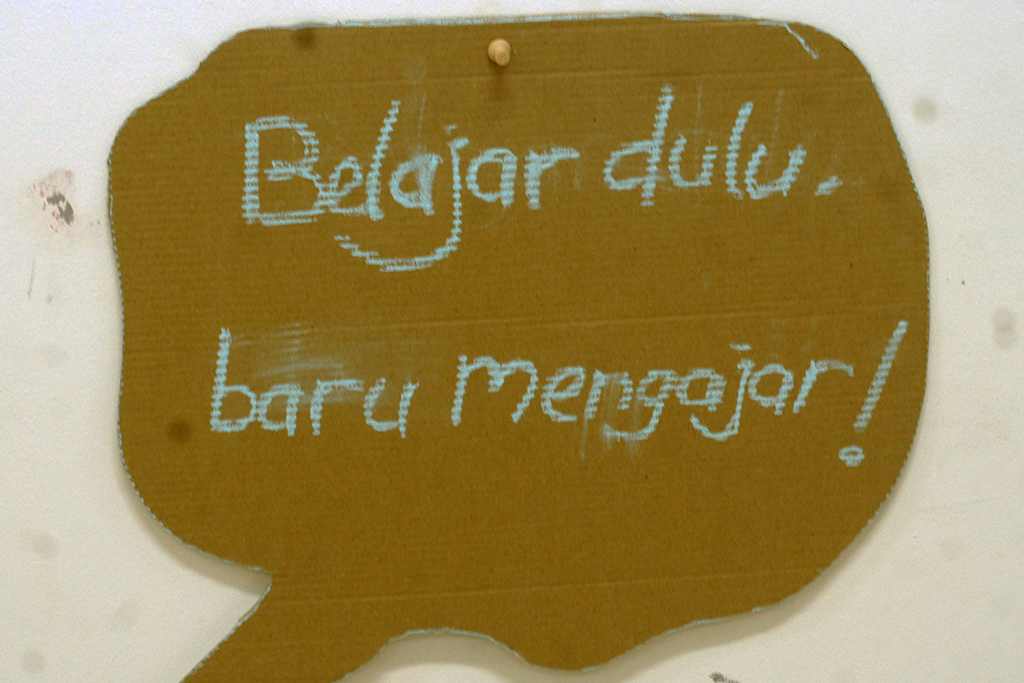

Saya memastikan bahwa relawan kami paham akan hal itu. Harus humble, datang sebagai orang yang belajar, karena jargon kita itu “Belajar dulu, baru mengajar.” Belajar bahasanya, masalah orang di situ apa, mereka harus minta diajari sebagai orang baru mengenai bagaimana sistem yang ada di sana, dan tahu bagaimana cara mengatasi masalah-masalah yang ada secara lokal. Baru setelah itu, kalau memang para relawan punya kemampuan lain yang bisa menambahkannya sebagai senjata mereka untuk melawan orang luar, ya silahkan. Coba deh wawancarai relawan saya dengan relawan lain yang pernah juga ke pedalaman, pasti bisa sangat merasakan perbedaannya. Kebanyakan relawan pasti akan terlalu percaya diri dengan apa yang sudah mereka lakukan, sedangkan relawan Sokola pasti bilang mereka tidak banyak memberikan apapun, tapi masyarakat adatlah yang pintar, ya begitulah sangat rendah hati dan berkomitmen kuat.

Kebanyakan lembaga lain malah berperan seperti advokat. Itulah salah satu alasan kenapa saya mendirikan ini karena saya bingung, dari saya sekolah pun sudah ditekankan seolah-olah masyarakat adat itu ringkih sehingga kita harus membantunya dalam bentuk kitalah yang membantu mereka. Kemudian pertama kali saya masuk rimba setelah bergabung dengan lembaga WARSI, di situpun mereka mengadvokasi orang rimba, tapi mereka yang melakukan. Orang rimba dibawa hanya untuk mendengarkan saja, bahkan saat itu orang rimba tidak bisa bahasa Indonesia, nanti kita yang ngomong kemudian ada yang menerjemahkan atau saat itu saya mendengar ada yang ngomong “Begitu kan?” jadi seperti diarahkan. Setelah saya terjun langsung ke lapangan, semua pandangan awal saya seakan terbalik. Yang saya pikir mereka itu bodoh, tidak bisa apa-apa dan hidup mereka seperti itu karena mereka itu bodoh tidak bisa menyesuaikan diri dengan kita, ternyata itu semua salah besar. Melihat hal itu saya berpikir, “Kok tidak boleh ya orang rimba bicara sendiri misalnya di DPR,” atau seandainya ada pertengkaran di Departemen Kehutanan masalah logging, kenapa mereka tidak bisa berbicara sendiri.

Dulu itulah yang saya ajukan ke lembaga konservasi itu, tapi mereka menjawab, “Orang rimba tidak bisa Bahasa Indonesia, tidak bisa baca tulis,” Ya ajarin dong kata saya, mereka bilang butuh waktu berapa puluh tahun itu? Saya jawab lagi, “Biarkan saja,” karena itu harus dilewati dan ditempuh walaupun sudah terlambat. Saya sebagai lulusan antropologi harusnya memberi rekomendasi model pendidikan apa yang tepat bagi mereka. Tetapi saat dijalani, masyarakat adat menolak diajarkan oleh guru yang tidak mereka kenal, maunya mau tidak mau saya yang tadinya tidak bisa mengajar baca tulis pun akhirnya harus bisa melakukan hal tersebut, daripada mereka tidak belajar sama sekali. Semua itu saya coba sendiri awalnya, cepat kok. Buktinya sekarang mereka menunjukkan hasilnya setelah 18 tahun. Tapi semenjak 11 tahun pun mereka sudah bisa menjalankannya sendiri. Bahkan istilahnya, itu adalah sekolah saya juga kan, karena pertama kali saya yang melakukannya sendiri makanya lambat, begitu diterapkan ke tempat lain jadi cepat karena kita sudah punya mekanisme yang terstruktur.

Saya mencari lembaga yang seperti itu, di mana-mana belum nemu. Ada satu yang mirip tapi sekolah petani di Brazil. Saya sedih, kenapa semua orang di dunia ini berpikir masyarakat pedalaman itu lemah dan bodoh, karena kita tidak masuk ke pikiran dan adat mereka. Karena sistemnya beda, kalau kita di sini melawannya dengan demo, surat dan pasal-pasal padahal kalau melihat model masyarakat adat sebetulnya mereka juga punya, hanya saja kalau di rimba medianya adalah pantun, jadi pasal-pasalnya diatur dengan pantun. Misalnya memotong pohon. Pohon itu diibaratkan seorang gadis, jadi kalau memotong pohon sama saja seperti membunuh seorang gadis tapi harus ada sampirannya dulu di depannya, jadi indah. Untuk itu, bagi yang melanggar hukumannya sekian (tertawa). Begitulah cara seharusnya, masuk lewat mereka dahulu baru kita sampaikan, kalau di luar itu ada hukum yang seperti a, b dan seterusnya. Pada saat mengadvokasi diri, mereka bilang semuanya, misalnya pasal sekian KUHP di rimba pun ada, namanya a, b dan seterusnya lalu orang luar terkagum-kagum dengan sikat masyarakat adat yang demikian.

V

Bagaimana pandangan Butet mengenai kepentingan dan implementasi ajaran kebhinekaan pada masyarakat adat?

B

Kalau pelajaran buat masyarakat adat sendiri sih tidak perlu, justru orang luar yang lebih membutuhkan menurut saya. Masyarakat adat itu dari dulu adalah minoritas, kaum yang termarjinalkan. Hal ini membuat mereka memiliki toleransi yang sangat tinggi, padahal mereka sering tidak ditoleransi, itu kalau soal kebhinekaan ya. Contohnya, saat mereka keluar dari rimba mereka langsung mengenakan pakaian yang lengkap, karena seperti bunyi pantun mereka “Masuk kandang kambing mengembik, masuk kandang lembu menguak.” Jadi mencoba untuk menyesuaikan, sementara orang luar masuk ke rimba tidak begitu, pakaian lengkap, celana lapangan, sakunya banyak, botol tergantung, kompas dan jalan pun terjatuh-jatuh terus (tertawa).

Orang rimba itu suka bertanya soal kebhinekaan, kalau ada orang luar ke rimba mereka akan tanya kamu orang apa, adatmu bagaimana, agamamu apa, orang tuamu bagaimana, mereka ingin tahu. Berbeda dengan kita, kita tidak begitu, tidak ingin tahu. Kalau kebhinekaan yang dilakukan Sokola itu lebih mengajarkan ke publik sebenarnya, sedangkan di kota, kebhinekaannya lebih memaknai tentang toleransi misalnya antar agama. Kalau menurut saya, karena melihat banyak kasus yang mengarah ke sana tapi sebenarnya Bhineka Tunggal Ika sendiri kalau dalam konstelasi negara kita dulu-dulunya lebih menjurus ke adat istiadat. Kalau bicara soal agama pun, sebelum agama besar ada sudah punya agama-agama lokal dan bahkan masih ada sampai sekarang walaupun habis dijajah oleh agama besar.

Ke-Bhineka Tunggal Ika-an yang kami usung di Sokola itu bukan mengajarkan mereka untuk memahami itu, justru lebih mengajar orang luar agar memahami mereka karena masyarakat adat sudah menjalankannya. Mereka tidak pernah istilahnya melanggar kebhinekaan ke orang lain, karena mereka tahu kondisi mereka sebagai kaum minoritas. Kami selalu mengingatkan mereka, bahwa mereka itu istimewa, kalau memang kalian bahagia dengan agama asli mereka dan sepakat bahwa itu baik, ya sudah jalankan saja. Jangan terpengaruh kalau ada yang bilang kamu kafir atau penyembah setan, toh kalian tidak saling membunuh, bukan kanibal – ini tidak melanggar HAM. Memang ada juga agama kepercayaan yang harus membunuh dan memakan manusia seperti kanibal, yang seperti ini melanggar hak universal, dan kalau kasusnya begini kita harus duduk bersama dan mempertanyakan, “Kamu mau tidak kalau saya makan?” (tertawa).

Di Papua ada yang seperti itu, saat itu bukan kami yang duduk mendampingi karena sudah terlebih dahulu dilakukan oleh polisi, mereka berhasil mentransformasi praktek canibalism ke binatang atau patung. Mereka pikir mereka masih melakukan, karena mereka bisa melakukannya ke objek lain seperti boneka, patung atau binatang. Bagi mereka, hal itu harus tetap dilakukan, karena mereka meyakini kalau praktek tersebut tidak dilakukan, maka arwah-arwah yang meninggal tidak akan tenang. Nah hal yang seperti itu menurut saya juga bukanlah hal yang melanggar kebhinekaan, kalaupun ada yang melanggar hak universal harus dibicarakan, jangan sampai main hakim sendiri dengan memusnahkan para kanibal tersebut misalnya karena merugikan. Usahakan untuk ada dialog dulu, kalau sulit berdialog ya cari cara yang lain, mungkin bisa dengan membuka pertemanan terlebih dulu.

V

Adakah dampak dari iklim politik akhir-akhir ini?

B

Tidak ada sama sekali. Karena kita tidak menggunakan kurikulum nasional dan masyarakat kita itu mandiri dengan otonominya sendiri jadi ya tidak ada dampak sama sekali.

V

Bagaimana Butet melihat sistem pendidikan di Indonesia saat ini? Pesan apa yang ingin Butet sampaikan?

B

Bagaimana penyeragaman bisa mengadopsi keberagaman? Itu kan tidak mungkin. Justru penyeragaman membunuh keberagaman. Itu saja kritik utama saya terhadap kurikulum nasional. Mereka selalu ingin setiap masyarakat adat melestarikan budayanya, cara hidupnya, atau kebhinekaannya, tapi bagaimana mungkin bila sistem sekolah sendiri tidak mendukung itu. Misalnya, ada ekspedisi di Mentawai, ekspedisi Biru dulu Dandhy Laksono, salah satu timnya digigit ular kobra, kalau harus dibawa ke pukesmas jauh karena harus naik perahu jauh ke dalam. Kalau keluar sampai ke puskesmas pasti orang itu mati, akhirnya cari dukun-dukun setempat. Susah sekali mencarinya, tapi akhirnya ketemu dengan satu dukun yang bisa menyembuhkan dengan daun-daunannya itu. Lalu tim ekspedisi bertanya, “Loh, memangnya saat di kelas tidak diajarkan cara menyembuhkan orang dari gigitan kobra?” Lalu mereka menjawab “Tidak ada.” tim ekspedisi heran, kalau begitu belajar apa dong di kelas? Di situlah, menurut saya kurikulum nasional haruslah tentang sekitarnya, tak harus selalu tentang Pythagoras atau planet-planet lain.

V

Seperti kita tahu, pendidikan di sekolah-sekolah pada umumnya ada yang cenderung menyandarkan nilainya pada peradaban Barat. Bagaimana Butet menanggapi hal ini?

B

Kalau saya pikir karena dulunya huruf latin yang dipakai berasal dari Barat juga semua akhirnya larut ke situ. Kalau dilihat bagaimana masyarakat adat takluk kepada negara Indonesia, mirip dengan ketaklukan kita pada Barat hanya karena kesan sophisticated. Banyak juga sebenarnya orang pedalaman yang berpikir ketika melihat burung besi (pesawat) “Wah ada besi bisa terbang,” berarti orang luar itu pintar sekali ya, atau ketika milihat recorder seperti ini mereka akan bertanya “Kok suara saya bisa ada di dalamnya, ini benda punya siapa, oh orang luar, pasti dia lebih pintar.” Selalu berpikir seperti itu. Padahal kalau ditinjau kembali, ada orang-orang di Lembata bisa memanggil ikan paus, menyuruhnya untuk datang dan juga membaca bintang.

Semua orang itu punya keahliannya sendiri, namun kalau sudah dimaknainya tentang teknologi, orang pedalaman selalu berpikir kalau mereka adalah orang bodoh. Akhirnya kita punya pikiran, karena pengetahuan dikemas dalam teknologi yang canggih dikira itulah yang terbaik. Saya rasa salah satu alasan Indonesia tidak berkembang karena selalu mengejar peradaban Barat sana, jadi selalu berada di posisi belakang. Harusnya bisa memandang bahwa kebhinekaan kita itu bonus besar. Coba, kenapa banyak orang luar negeri datang ke Indonesia, pertama karena kebhinekaan alam kita dan kedua karena kebhinekaan adat istiadat, sedangkan kurikulum nasional lah yang akan membunuh dua keberagaman ini, pasti nanti semua alam kita diseragamkan.

Lihat sekarang, semua kota sama, nama jalan, nama mall itu baru di kota, tapi itu akan menjajah masuk ke dalam semua, menyingkirkan adat istiadat pelan-pelan. Kurikulum nasional bisa melakukan itu karena mereka tidak mengadopsi. Dari bahasa contohnya, mengajar baca tulis pakai Bahasa Indonesia itu kesalahan besar. Itu adalah penjajahan pertama kita terhadap budaya mereka, karena kalau sudah mengajar baca tulis pakai Bahasa Indonesia dan bahasa lokal tidak digunakan, ke depannya mereka akan makin jauh dengan adat istiadatnya.

Sudah bisa dipastikan, kenapa kurikulum nasional selalu dibilang ilmu pergi, karena semakin tinggi pendidikannya, dia akan semakin jauh dari adatnya karena tidak pernah dipelajari lagi, nantinya dia akan pergi. Ilmu yang ajarkan tidak terpakai di tempat mereka, hanya bisa dipakai di tempat asalnya yaitu Jakarta. Jadi kiblatnya ke situ, kota kecamatan, kabupaten, provinsi dan akhirnya ke Jakarta. Sistem Barat memang seperti itu, karena alamnya seragam dan adatnya seragam dan orang-orang harus diarahkan seperti ibu kotanya, kalau itu saya mengerti. Contohnya seperti “Teach for America.” Mereka kan seperti itu, semuanya sama lalu diadopsi di sini menjadi Indonesia Mengajar, menurut saya itu tidak tepat karena diarahkannya seperti Jakarta, yang padahal kita punya beragam kekayaan yang seharusnya jadi otonom sendiri-sendiri dan bisa keren sebagai diri sendiri. Jangan bilang orang pedalaman tidak kaya ya, mereka sangat kaya, kalau kekayaan itu dimaknai dengan kemampuan membeli handphone atau mengoperasikannya atau punya mobil, justru itulah miskin menurut saya.

V

Apa nilai-nilai dari masyarakat adat yang bisa dipelajari oleh kehidupan modern mengenai alam dan hubungan antar manusia?

B

Saya rasa, hal yang pertama adalah communality, kalau di rimba itu ada sistem seandainya ada yang berburu hari ini, hasilnya akan dibagi dengan yang tidak pergi berburu hari itu. Kenapa mereka membagi? Supaya nanti mereka akan mendapatkan perlakuan serupa. Secara garis besar mereka tidak akan makan kalau sebelahnya mereka kelaparan, jadi kebersamaan. Di kota, ada hukum kepemilikan, jadi kalau saya punya tanah luas isinya mobilnya semua, ya itu hak saya tidak peduli di luar sana ada gelandangan. Itulah yang jadi pertanyaan orang rimba, kenapa itu terjadi. Lalu saya menjelaskan karena ada hukum kepemilikan. Lalu apa fungsi pemerintah? Seharusnya itu bisa diatasi. Kalau di rimba kan tidak seperti itu, mereka bersama-sama. Contohnya, kalau saya merusak pohon, akan ada yang rugi. Jadi kalau saya tidak menjaganya, nanti orang lain juga tidak jaga. Jadi, saya harus menjaganya biar orang lain juga menjaga, sehingga semuanya bisa menikmati hasilnya.

Yang kedua dalam hal kepercayaan. Semua masyarakat adat ritualnya, dari baru lahir hingga meninggal selalu berkaitan dengan alam. Jadi tidak mungkin mereka merusak itu. Dari mereka lahir ada pohon tertentu yang harus dikenakan di jidatnya, ari-arinya harus ditanam di bawah pohon khusus, pertama kali mandi ke sungai atau bunga-bunga untuk dewa. Agama besar terkadang datang dan akhirnya jadi merusak itu. Mereka bilang kalau Tuhan itu tidak ada di mata air. Tuhan itu pengertiannya seperti itu, sehingga masyarakat adat berpikiran, “Oh tidak ada Tuhan di mata air itu, ya sudah aku buang air saja di situ.” Sedangkan di rimba tidak boleh seperti itu.

Pengertian hulu dan hilir juga jelas. Yang paling mulia harkatnya dalam hal ini, wanita itu mandinya di hulu, laki-laki pada ke hilir – semua sisa-sisanya lah istilahnya. Banyak sekali pengetahuan-pengetahuan tentang menjaga alam. Intinya masyarakat adat tidak akan mungkin punya ilmu-ilmu lokal yang jelek untuk alamnya. Baru jelek itu karena adanya pengaruh luar, apalagi kalau didoktrin dengan pengetahuan atau pendidikan baru. Jadi, apa yang sudah mereka tahu tidak terpakai lagi. Kalau kepercayaan sudah tidak bisa dijalankan, identitas pun jadi tidak penuh dan itu sangat menyedihkan. Mereka biasanya mengibaratkan seperti tulang berjalan atau mayat yang berjalan.

V

Kalau sekarang Butet sedang membantu pendidikan masyarakat adat, apa yang akan Butet lakukan seandainya berkesempatan berperan terhadap perkembangan pendidikan di Indonesia secara menyeluruh?

B

Saya ingin sekali model pendidikan kita diadopsi oleh Diknas. Kami sudah berupaya bertahun-tahun, tapi belum didengar, baru 3 bulan belakang inilah dipanggil Diknas karena kurikulum nasional di pedalaman-pedalaman dirasa tidak ada yang jalan. Jadi mereka mau belajar model pendidikan yang Sokola terapkan dan mau coba dibuatkan semacam panduan belajar khusus rakyat pedalaman. Jadi itu sudah sedikit membuahkan hasil dan mudah-mudahan bisa efektif. Karena saya pikir, Sokola sudah 18 tahun baru menjangkau 10.000-an orang, padahal masyarakat adat di Indonesia ada 70 juta yang masih menjalankan adat istiadatnya dan itu adalah kekayaan besar yang tidak bisa diuangkan. Begitu hilang tidak akan ada lagi. Saya sangat fokus di situ, hal ini tidak ada duanya di dunia, kalau 100 tahun lagi baru menyesal percuma. Itulah tujuan saya meyakinkan dinas ini, karena kalau sudah jadi panduan nasional dan dipraktekkan oleh guru-guru yang sudah terlatih pasti akan sangat berdampak.

Saya juga ingin model seperti SM3T, ada kan di Diknas mengirim guru ke daerah-daerah terluar atau terdalam dan punya pandangan seperti ini pasti akan membantu sekali. Mereka bisa mengirim ratusan karena punya sumber daya yang banyak, baik secara policy, uang bahkan tenaga. Bisa jadi model volunteer juga. kemarin kita bikin seminar saat Hardiknas tentang gerakan volunteer yang menjaga kebhinekaan, saya ingin semua volunteer tidak datang lalu memberantas keberagaman itu, justru seharusnya membangkitkan. Jadi maunya, saat mereka datang mereka bertanya, belajar dan minta diajarkan seperti apa kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat adat, sehingga orang yang dikunjungi merasa kalau apa yang mereka lakukan memiliki nilai dan ingin bangkit. Setelah itu, pasti masyarakat adat akan bertanya apa yang bisa mereka ajarkan kepada orang luar, jadi sharing. Saya mau ini jadi gerakan volunteer, juga gerakan pemerintah untuk menjunjung kebhinekaan masyarakat adat itu. Saya senang seandainya Sokola dijadikan konsultan oleh Diknas atau siapapun.

V

Rencana apa yang sedang dipersiapkan Butet ke depannya?

B

Tidak ada sih, sampai sekarang masih terus mengadvokasi saja lembaga-lembaga negara ini. Model-model seperti Depsos dan Diknas itu kan yang paling dekat ke masyarakat adat. Kalau ke kehutanan tidak perlu saya lakukan karena orang pedalaman bisa mengadvokasi langsung. Semoga akan terus ada kesempatan seperti ini, diwawancara dan dipublikasikan. Saya akan terus-terusan menyampaikan tentang hal ini, jangan sampai gegabah ketika memberikan bantuan, akan lebih baik seandainya kita bisa memahami dulu adatnya sehingga tahu bantuan apa yang tepat untuk mereka.