Forum Seni bersama Hafiz Rancajale

Amelia Vindy (V) berbincang dengan Hafiz Rancajale (H).

V

Dengan bekal pendidikan seni rupa, apa yang akhirnya membuat Hafiz tertarik dengan dunia perfilman?

H

Semenjak kecil saya sudah suka dengan film, kebetulan rumah saya dekat dengan bioskop, tapi bukan seperti bioskop yang kita kenal sekarang, dulu adanya bioskop “misbar” (gerimis bubar), karena itu keseharian saya menjadi cukup dekat dengan bioskop. Saat melihat film, seperti melihat sesuatu yang mempesona, tetapi saat kuliah saya tidak pernah punya pikiran untuk memilih jurusan film karena terlalu jauh dan bahasanya terlalu sulit untuk saya mengerti, makanya saya masuk jurusan seni rupa saja. Ketika di IKJ (Institut Kesenian Jakarta), hobi saya masih tetap sama seperti dulu saat masih di Pekanbaru, hampir setiap minggu saya bisa pergi ke bioskop untuk menonton film, karena dulu harga tiket bioskop misbar cukup terjangkau.

Semenjak kuliah kemudian saya jadi punya banyak teman, salah satunya teman-teman dari jurusan film. Percakapan saya dengan anak-anak film mengantarkan saya kepada tempat-tempat alternatif untuk menonton film dan membuat saya semakin terpesona, “Wah ternyata film punya rohnya sendiri, tidak seperti seni rupa.” Lalu saya dan beberapa teman sering pergi jalan-jalan, yang mungkin teman-teman menonton saya saat itu sudah menjadi sutradara-sutradara “ngetop” sekarang ini lah istilahnya. Kami sering menonton film di CCF, CFF adalah IFI sekarang yang berlokasi di Salemba, selain itu kami juga sering mengunjungi Goethe-Institut dan juga British Council, pokoknya mencari tempat-tempat menonton yang filmnya tidak diputar di bioskop besar.

Meskipun begitu, saya juga sering menonton di bioskop karena pada saat saya kuliah di IKJ, TIM punya bioskop yang tiketnya masih murah sehingga mudah untuk mengakses filmnya. Karena teman-teman saya banyak dari jurusan film, jurusan tersebut selain menjadi tempat nongkrong juga menjadi tempat saya untuk saling sharing seputar film, dan itu sebabnya saya semakin menyukai dunia film karena bisa membuat saya senang. Dari sana, saya pun pernah membantu seorang teman untuk menerbitkan sebuah jurnal film yang hanya memiliki satu edisi pada saat itu.

Ketika saya datang ke tempat-tempat pemutaran film tersebut pada tahun 90-an, ada film-film yang membuat saya berpikir, “Oh, rupanya film itu sampai sejauh ini ya.” Contoh seperti bahasanya, yang sebelumnya saya hanya kenal film-film di bioskop yang memutarkan film-film Hollywood dan sebagainya. Ternyata ada jenis film lain yang menggunakan format berbeda yang mungkin bisa dikatakan lebih “eksperimentatif” dan ada koneksinya dengan ilmu yang saya pelajari dari seni rupa seperti contohnya tokoh-tokoh yang disebutkan atau relevansi tema yang diangkat.

V

Pada tahun 1991, Hafiz sempat membuat sebuah studi film bersama Riri Riza, Lance, Harry Dagoe, dan Pandapotan. Dari sanalah Hafiz dan teman-teman punya kesadaran bahwa sinema tidak hanya sekadar hiburan, namun juga bisa dilihat (dalam konteks) sebagai produk kebudayaan, pendidikan, dan pengetahuan visual. Menurut Hafiz apakah perfilman Indonesia bisa mewakili poin-poin di atas?

H

Ya pasti, mau sejelek apapun filmnya itu merupakan produk kebudayaan. Tapi niatan untuk membuat film itu terkadang berbeda-beda, ada yang niatnya menjadi produk kebudayaan dan ada juga yang niatnya menjadi produk komersial, produk tontonan atau hiburan saja. Kalau menilik lebih jauh, mau tidak mau kita harus akui bahwa film itu pasti produk kebudayaan, tapi direksi arahnya si pembuat mau ke mana, itu lain soal. Tentu kalau kita menyebut sebuah film adalah produk kebudayaan atau pendidikan, pasti ada hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut dan termaktub dalam filmnya. Bahwa film ini punya dimensi kebudayaan yang kental misalnya tentang keberagaman, inklusivitas, kritisisme, lalu ada estetika di dalamnya, eksperimentasi, relevansi dengan publiknya, politis, dan mengedukasi publik tentang fenomena kultural masyarakatnya, karena film itu memotret zamannya.

Misalnya mau melihat orang-orang berpenampilan tahun 60-an ya tinggal tonton film saja, apa yang ada di film tersebut itu live dan hidup, mau tidak mau film itu pasti mengedukasi publik. Kalau kita menyaksikan film yang di produksi tahun 60-an lalu bercerita tentang situasi yang terjadi pada tahun itu kita akan melihat bagaimana mereka hidup, berkomunikasi, atau misalnya saat melihat film-film Benyamin dan Rano Karno di zaman 70-an, kita bisa melihat bagaimana cara anak muda berpacaran saat itu, penggunaan bahasa yang seperti apa, gesturnya, cara mereka menggunakan transportasi umum, dan sebagainya, gaya hidup itu apa. Nah, itu bisa kita baca sebagai bagian dari artefak dokumen kebudayaan, meskipun pembuat filmnya niatnya membuat untuk kebutuhan komersil.

Permasalahannya, ada tidak orang yang mau concern atau tertarik mendalami itu, bahwa film adalah produk kebudayaan. Di negara kita kan sepertinya tidak terlalu banyak, sifatnya atau niatannya lebih mau membuat atau memasukkan film karena industri. Padahal seharusnya ada, setidaknya sebagian yang punya concern ke sana, bahwa film itu bukan sekadar industri lho. Film itu punya banyak hal lain yang bisa kita tangkap. Film itu mengedukasi publik dalam berbagai aspek yang ada di dalamnya, seperti bahasa, visual, audio, bahkan arsitektur hingga situasi politik di zamannya. Ada macam-macam yang bisa kita lihat dan tentu harus ada yang bisa mengalisis atau mengkaji itu.

V

Bersama Forum Lenteng, Hafiz memproduksi film-film dokumenter maupun eksperimental yang lekat dengan isu-isu sosial dan kebudayaan. Apa yang mendasari pendekatan tersebut?

H

Ketika saya dan teman-teman mendirikan Forum Lenteng, niatan kami adalah untuk, satu, memotret kebudayaan atau pun persoalan-persoalan kebudayaan. Dua, kritis atau kritisisme bahwa membangun budaya kritisisme itu penting di ranah publik atau kalangan anak-anak muda, menggunakan medium film atau audio visual ini, menurut kami merupakan salah satu strategi yang cukup strategis untuk bisa melaksanakannya. Tiga, mengapa kami menggunakan dokumenter sebagai metodenya, karena kami ingin membangun relevansi dengan publik.

Dokumenter adalah produk film yang berbasis kenyataan, dokumenter itu tidak boleh berbohong. Karena relevansi kita merujuk pada publik dan persoalan sosial, yang paling relevan untuk membangunnya adalah dengan menggunakan dokumeter. Sebagai produk kebudayaan, kami tidak mengeksklusifkan bahwa dokumenter hanya sebagai produk kebudayaan, tetapi bisa juga menjadi produk jurnalisme, produk informasi dan juga sebagainya. Saya pribadi dan teman-teman di Forum Lenteng itu tidak pernah memisahkan antara dokumenter dan fiksi atau eksperimental, karena yang paling penting buat kami adalah bagaimana film itu bisa dibuat dengan cara yang relevan, strategi yang eksperimentatif, mampu mengedukasi publik dengan beragam konteksnya, dan juga bisa memberi pencerahan kepada publik bahwa film ini bisa memberi sesuatu yang penting untuk mereka atau sebagai penanda.

V

Apa yang dikerjakan Hafiz di Forum Lenteng dan ARKIPEL cukup unik dan sepertinya cukup berjarak dengan naiknya pamor film independen dan kesenian pada umumnya, kenapa demikian? Dan bagaimana bisa terus konsisten dalam berkarya dengan model tersebut?

H

Kalau disebut berjarak saya juga tidak paham kenapa dikatakan berjarak karena saya tidak pernah mengatakan bahwa Forum Lenteng membangun jarak. Yang paling penting untuk Forum Lenteng dan ARKIPEL adalah agar bisa selalu membangun kritisisme, tidak peduli teman atau kawan, siapa pun ya kami kritik atau membicarakan tentang estetika, estetika itu kan selalu berelasi dengan persoalan-persoalan eksperimentasi – dan eksperimentasi itu kerap kali membuat orang-orang jengah karena tidak terbiasa melihatnya. Misalnya, sesuatu yang baru kan selalu tidak langsung tepat sasaran atau berhubungan dengan publiknya, terkadang memang butuh waktu. Tetapi hal ini menstimulasi kita para pembuat film atau pun publiknya untuk bertanya lagi, “Film itu sejauh mana sih bisa di eksperimentasikan?”

Buat kami alasan mengapa masih bisa bertahan karena kami percaya bahwa apa yang kami lakukan ini penting untuk publik, kalau sudah penting untuk publik, untuk dunia film itu sendiri atau untuk dunia kebudayaan bisa saya bilang secara umum, ya harus kita lakukan dengan cara apapun meskipun harus berdarah-darah mencari uang atau sponsor dan sebagainya. Sebagai organisasi non profit, Forum Lenteng tidak pernah memikirkan profit, pekerja-pekerja di sini pun pada umumnya bersifat volunteering juga dukungan-dukungan sponsor yang didapatkan dimanfaatkan untuk riset, penelitan dan menerbitkan sesuatu yang kepentingannya untuk ranah publik.

Tentu orang akan bertanya, publik yang mana? Tapi kalau pun ada yang mengatakan bahwa apa yang Forum Lenteng buat adalah bukan untuk publik, saya bisa balik bertanya, “publik yang mana juga?” karena ketika kami memutuskan untuk membuat sesuatu yang sifatnya eksperimentatif atau terlihat seperti memberi jarak yang sebenarnya tidak, sebetulnya semua film itu kami buat full access untuk publik, tidak kami komersilkan. Karena film itu tidak komersil kami sangat berusaha untuk tidak membuat jarak di ruang publik, tapi apakah publik bisa mengapresiasinya?

Saya yakin betul tentu publik bisa sangat mengapresiasikannya tapi persoalannya mereka tidak memiliki ruang untuk bisa mengapresiasi itu, makanya peran ARKIPEL untuk kami itu penting karena lewat sanalah kami membuat ruang apresiasinya. Lewat ruang itulah, kita bisa menghujat atau mengkritik, karena buat kami ruang ini merupakan forum yang formal, kalau ada yang tidak suka dengan film eksperimental atau dokumenter orang-orang bisa mengkritik langsung di ARKIPEL. Saya kira hal seperti itu bagus untuk scene film atau medan sosial di dunia perfilman karena membangun kritisisme jauh lebih baik. Semua sejarah film itu bisa besar ya karena kritisismenya, kalau tidak ada kritisisme pasti melempem dan tidak ada perubahan.

V

Lewat ARKIPEL, Hafiz dan teman-teman menyediakan ruang alternatif untuk publik agar bisa bertemu langsung dan berwacana soal sinema dalam lingkup yang lebih besar dan jauh memadai. Apakah sejauh ini peran ARKIPEL sudah bisa merepresentasikan hal tersebut?

H

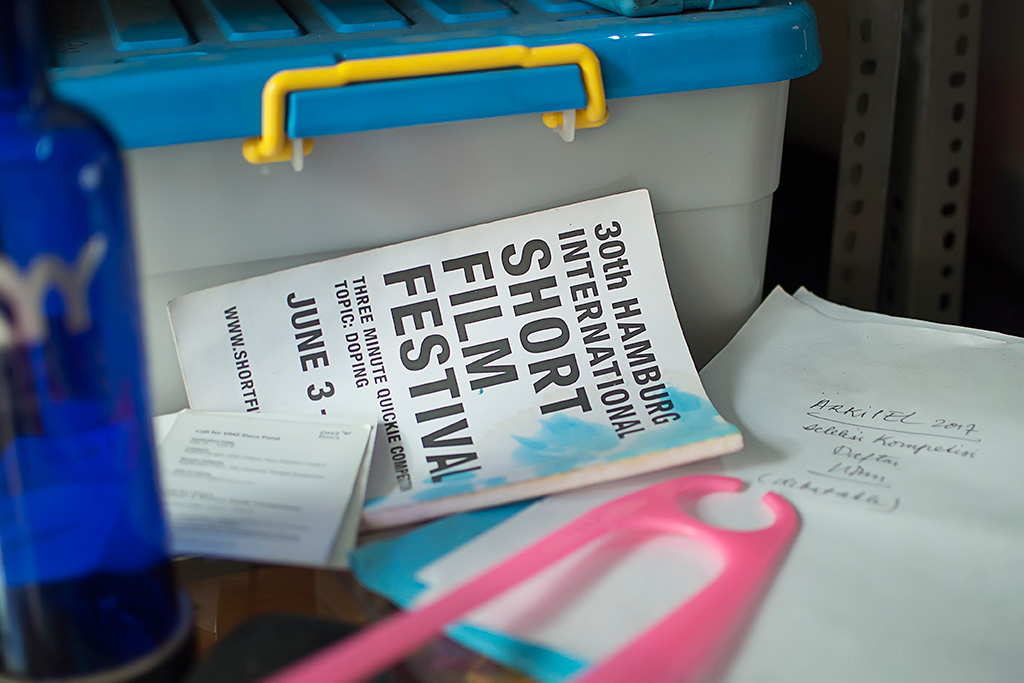

Pasti belum. Karena secara jumlah audiens, ARKIPEL itu tidak sebesar festival-festival film lainnya. Tetapi jika bicara soal jumlah partisipan dan keterlibatan filmmaker dalam skala internasional, sangat besar. Jumlah pendaftar pun cukup signifikan, untuk tahun ini ARKIPEL bisa menerima 1.700 film yang masuk lebih dari 60-70 negara. Besar sekali. Tetapi kita tidak bisa berargumen bahwa data tersebut sudah sukses, bukan itu ukurannya, tetap publik ukurannya atau jumlah penonton dan sasaran kita adalah publik di sini. Menurut saya pasti masih jauh ya dari yang kita harapkan, bahwa ARKIPEL punya ke-publikan yang besar, tapi belajar dari pengalaman saat melihat festival-festival semacam ini atau festival yang sifatnya eksperimentatif dan sebagainya, memang tidak akan bisa besar, hanya akan hadir sebagai alternatif dan tetap kecil tetapi keberadaannya menjadi penting. Festival-festival ini penting karena bisa menjadi salah satu pendorong.

Saya pun tidak berpikir bahwa ARKIPEL akan menjadi sebesar Oscar, biar saja tetap menjadi festival yang sederhana dan bisa mendapatkan apresiasi dari berbagai kalangan, seperti kurator, programmer, kepala sekolah, peneliti hingga anak-anak muda. Buat saya itu cukup untuk sementara ini. Jadi kami tidak berpikir untuk menjadi besar dan saya selalu menyampaikan kepada teman-teman, “Kita harus bisa berpikir besar meskipun kita kecil.” Jadi intensinya itu kami ingin membicarakan jauh yang lebih besar daripada apa yang kita sebut dan lakukan dengan ARKIPEL itu sendiri. Karena itu setiap mengadakan ARKIPEL kami punya tema-tema khusus yang selalu mencoba untuk merelevansikan isu-isu sosial politik itu ke ranah publik. Jadi film itu bukan hanya persoalan film saja tapi film itu juga bicara tentang apa yang terjadi di Palestina, Latin Amerika, Afrika dan Indonesia sendiri, bahwa film bukan hanya bicara soal menghibur orang, membuat orang tertawa atau menangis, tetapi film itu juga bisa merefleksikan bahwa manusia di dunia punya persoalan dan buat kami itu penting maka kami suarakan. Tema dalam festival itu menjadi penting karena di situlah Forum Lenteng membingkai statement kami di tahun ini mau mengangkat apa.

V

Salah satu problematika yang hingga saat ini masih terus meresahkan adalah pendistribusian film. Bahkan, hal tersebut tidak hanya dirasakan oleh para pembuat film independen saja, namun para sutradara lokal pun turut merasakan dampak ini. Bagaimana tanggapan Hafiz untuk menyikapi hal ini?

H

Kita itu tidak pernah bisa menyalahkan dan tidak boleh menyalahkan industri bioskop karena otak mereka itu adalah otak bisnis. Mereka tidak peduli mau itu film kacangan, bagus atau adiluhung, kalau film ini laku, tentu akan bertahan. Filosofi pasar ya itu, kita harus bisa mengakui itu. Dan persoalannya adalah mau tidak kita bernegosiasi dengan pemilik modal itu atau bioskop itu untuk memberi ruang, sedangkan persoalan seperti itu cukup pribadi. Kalau mereka mengatakan mereka tidak mau bernegosiasi dengan kita ya seharusnya kita-kita ini para film maker bisa mencari cara lain. Selama ini kami Forum Lenteng, film kami tidak masuk bioskop, bukan karena kamu membenci bioskop atau industri, tapi kami memilih untuk membuat jalur distribusinya sendiri entah melalui komunitas, YouTube atau Vimeo – ya yang gratis dan publik bisa dengan mudah mengakses. Persoalannya karena kami memang tidak mencari keuntungan dari film yang kita buat melainkan untuk mengedukasi publik, sehingga aksesnya kami buka selebar-lebarnya. Contohnya seperti orang-orang bisa mendownload film-film Forum Lenteng atau hanya sekadar nonton, itu jalan yang kami tempuh untuk mendistribusikan film-film kami.

Kalau pun teman-teman berkata bahwa susah pendistribusian film di Indonesia, ya memang susah karena di manapun ketika kita membicarakan tentang independensi atau proyek-proyek yang sifatnya edukasi atau eksperimentasi pasti susah karena hal tersebut tidak akrab dengan industri atau bisnis. Bisnis itu selalu berpikir tentang barang yang enak dilihat dan laku di mata publik ya sudah sebatas itu saja. Buat saya untuk menanggapi hal tersebut ya tidak masalah, itu sudah menjadi cara pilihan untuk melakukan kegiatan mereka, bisnis memang seperti itu. Basisnya adalah profit, jadi kita tidak bisa menyalahkan hal tersebut, bagi saya mungkin seharusnya ada peran pemerintah untuk membuat sebuah regulasi. Mungkin, contohnya membuat regulasi mengenai bioskop komersial membuat program CSR-nya, seperti 20% slot pemutaran diberikan untuk memutarkan film-film yang bersifat kebudayaan atau edukasi publik, ntah itu independen atau dependen. Jadi seperti memberikan ruang dengan menekan industri itu untuk membuat sebuah CSR atau sebuah program yang bisa mengedukasi publik, tidak hanya bisnis, tetapi hal tersebut adalah peran pemerintah. Tidak bisa orang seperti kami yang swasta menekan 21 misalnya untuk meminta ruang di sana, penonton kita juga paling cuma 10 orang terus minta-minta ruang?

Saya akui ketika saya memutarkan film dokumenter saya dan berbayar, paling yang datang ke sini untuk nonton paling berapa orang sih? Paling 20-30 orang atau bahkan hanya 5 orang. Kita harus mengakui bahwa film-film seperti itu memang tidak populer dan ketika hal tersebut di tolak oleh industri bioskop kita harus terima, jangan marah-marah. Bagaimana cara mengatasinya? Cari jalur alternatifnya, karena banyak juga ruang-ruang seperti di Jakarta ada Goethe dan Kineforum, yang menurut saya birokrasinya tinggal bernegosiasi dengan mereka karena mereka pun tahu kalau posisi mereka pun non profit. Jadi jangan berpikir bahwa film itu sukses kalau sudah diputarkan di bioskop komersial itu, karena bisa sangat diperdebatkan.

Percuma masuk bioskop tapi tidak ada penontonnya, lalu membanggakan jumlah penonton yang hanya 5 orang dengan kapasitas bioskop yang sedemikian rupa, audio yang canggih dan sebagainya, itu terlalu percaya diri dan berlebihan. Menurut saya, pasti kita bisa mengukur, contohnya ketika saya membuat film saya tidak terlalu minat untuk memutarkannya di Bioskop 21, tapi bukan karena saya membencinya ya, melainkan saya tahu bahwa penonton saya terbatas sehingga bisa merugikannya bioskopnya sendiri.

V

Sempat bergabung dengan ruangrupa, bagaimana Hafiz melihat perkembangan ruangrupa sekarang ini? Apakah ada perbedaan signifikan ketika sudah tidak lagi menjadi director di sana?

H

ruangrupa sudah menjadi sebuah organisasi yang sangat-sangat besar. Dulu waktu kami berenam mendirikan ruangrupa, tidak punya gedung, ruang bahkan sekretariat kami di warteg, tidak punya kantor dan bekerja secara mobile. Mau mengirim fax pada saat itu ketika belum ada email saja menumpang di kantor teman, ya seperti itu lah keadaan sebelumnya. Menurut saya yang menarik dari teman-teman pendiri atau orang-orang yang berada di awal berdirinya ruangrupa adalah memiliki cita-cita yang besar. Cita-citanya adalah eksperimentasi dalam dunia kebudayaan, membicarakan soal urban, teknologi, budaya kontemporer, masyarakat dan anak-anak muda – kemudian menggabungkannya dengan budaya populer, seperti musik dan sebagainya, dan buat saya itu adalah pencapaian besar yang didapatkan oleh ruangrupa saat ini.

Dulu waktu zaman saya belum sebesar sekarang, ya masih kecil. Buat saya, paling tidak dulu saya dan teman-teman dan ketika saya menjadi director di sana minimal sudah memberi pijakan untuk ruangrupa arahnya tuh mau ke mana. Dan saya sebenarnya tidak pernah menyatakan diri mundur dari ruangrupa, hanya saya di tahun 2003 saya bilang ke teman-teman untuk konsentrasi di Forum Lenteng dan saat itu saya menikah dan sebagainya sehingga perlu skala prioritas. Saya tetap menjadi bagian dari ruangrupa karena ruangrupa sudah saya anggap seperti anak sendiri dan merupakan bagian dari hidup saya. Kami tetap berkolaborasi juga berkerja bersama. Memang antara Forum Lenteng dan ruangrupa sering bersinggungan, tapi konsentrasinya yang berbeda. Forum Lenteng itu konsentrasinya bukan ke ranah seni tetapi di ranah media, jadi kita menganggap produk seperti film contohnya adalah media, karena memediasi isu. Kalau tools-nya ada yang berbau sendiri, kami anggap itu hanya sebuah mediasinya saja. Sedangkan ruangrupa jelas ya, konsentrasinya adalah seni kontemporer. Bagaimana menggabungkan persoalan-persoalan urban, anak muda atau budaya populer hingga teknologi hingga sebagainya itu menjadi seni dan hal itu bisa relevan dengan masyarakat sekarang ini.

Semua pencapaian ruangrupa saat ini sudah sangat gila menurut saya, dan eskperimentasi yang dilakukan teman-teman seperti Ade Darmawan, Amenk, Asung menurut saya belum ada yang bisa seperti mereka bahkan di Asia Tenggara sekali pun. Mereka berani mengspekulasi dan melakukan sesuatu yang terkadang tidak terpikirkan dan sebelumnya dipertanyakan, lalu kemudian bisa dibuktikan bahwa apa yang mereka lakukan ini penting. Di satu sisi lagi, sering banyak orang salah melihat bahwa ruangrupa itu hanya sebagai sekelompok anak-anak mudah hipster atau gaul. Jangan salah karena para pendiri atau angkatan pertama ruangrupa itu tidak ada satu pun yang berasal dari orang mapan. Buat mereka segala sesuatu dianggap sangat serius, jadi apa pun yang dibuat oleh ruangrupa ada wilayah hal yang teoritis, filosofis dan relevansi sejarang yang sangat kuat untuk didiskusikan.

Itulah hal yang sering kali dilewatkan oleh banyak orang, bahwa ada wilayah itu pada ruangrupa. Mereka hanya melihat, “Wah ada gig selalu ramai.” Padahal ada hal yang sangat serius dan misalnya saya diskusi di sana bisa sampai ngelotok lah istilahnya. Kemudian hal-hal serius ini lah yang menopang mereka, ada fondasi kuat yang dibangun oleh teman-teman dari tahun 2000 yang akhirnya menghasilkan buah seperti apa yang terlihat sekarang dan bangunan tersebut terus dijaga oleh mereka. Ini juga yang membuat ruangrupa sering diundang pada forum-forum serius, seperti Biennale, forum internasional, akademik, ranah seni kontemporer, para peneliti dan sebagainya, jadi adalah hal yang salah kalau orang-orang hanya melihat dari level permukaan.

V

Hafiz telah mengurasi banyak perhelatan seni di Indonesia dan mancanegara. Kebanyakan pameran yang dikurasikan oleh Anda pun cenderung berskala besar dan dapat merepresentasikan tiap bidang-bidangnya. Sebagai kurator, apa yang menjadi fokus Anda ketika mengurasi karya?

H

Saya dasarnya adalah anak seni grafis, printing atau fine art dan mental saya adalah duplikasi dan mediasi. Kalau media kan selalu mencetak banyak biar informasi yang disebarkan semakin luas, tambah banyak berarti tambah sukses. Dan mental itu terus terbangun sampai sekarang, mental mediasi itulah yang menurut saya membentuk karakter bagaimana saya mengkuratori. Saya selalu mencoba memediasi seniman, kelompok seniman atau lembaga yang mengundang saya sebagai kurator untuk bisa menerapkan ini ke ranah publik. Yang menjadi fokus saya selalu di dalam kuratorial-kuratorialnya adalah 1. Arsip dan dokumen, 2. Bagaimana dia berkerja sama dengan arsip dan dokumen atau bagaimana benda seni itu berkerja sama dengan teknologi, 3. Bagaimana kalau pun dia adalah benda seni atau misalnya lukisan bisa dilihat sebagai sebuah dalam konteks analisa antropologi dan sosiologis. Nah kaitan-kaitannya itu yang coba saya tarik, jadi bukan hanya reni saja dan estetika saja.

Misalnya kita bicara tentang lukisan, sering kali kita berhenti sampai di level lukisannya saja, kemudian penulis atau kritikus mencari titik-titik relevansinya, tetapi saya tidak begitu. Saya justru terbalik, akan coba dulu dengan memulai riset bersama senimannya dan sebagainya. Jadi bagaimana saya sebagai kurator menjadi mediator untuk membicarakan karya seni itu ke publik, yang bisa dikunyah oleh publik dengan kapasitasnya masing-masing. Ada yang mengemban level kapasitas kunyahan hanya estetika, hingga ada yang level kunyahannya di level yang serius dan layer-layer itulah yang coba saya hadirkan. Saya tidak terlalu banyak bicara soal teori pada kuratorial yang saya buat, Anda bisa membaca sendiri pengantar katalog-katalog pameran yang saya kuratori pasti sederhana, saya hanya membingkai persoalan apa yang akan saya angkat, karena yang paling penting adalah pamerannya.

V

Dengan pengalaman yang sudah Hafiz miliki sebagai kurator, menurut Anda seberapa besar pengaruh partisipasi seniman-seniman lokal yang kini banyak berpartisipasi pada perhelatan seni internasional? Bagaimana ranah internasional melihat seniman lokal berserta karyanya?

H

Pertama kita itu beruntung karena tidak memiliki infrastruktur seni yang mapan, jadi siapapun senimannya bisa dengan sangat mudah menjadi internasional karena sekarang pun aksesnya tidak sulit. Kalau di ranah negara yang seninya mapan, untuk meniti karir internasional memerlukan usaha dan perjalanan yang panjang karena ada hal-hal yang perlu mereka lewati untuk mendeklarasi dirinya sebagai seniman. Berbeda dengan di Indonesia, baru 2-3 tahun jadi seniman, kemudian dilempar ke luar negeri, berkecukupan atau ada galeri yang membawa seniman tersebut ke luar dan menjadi seniman internasional. Hal ini lah yang pada satu sisi membahayakan tapi di sisi lain juga menguntungkan karena kita jauh lebih mudah, tapi kalau dilihat, sebenarnya di Asia Tenggara itu dinamisasi seniman atau perupa kita, bisa dikatakan merupakan salah satu yang paling progresif.

Seniman-seniman kita punya kemampuan untuk berspekulasi mengenai persoalan yang canggih, karena menurut saya orang Indonesia lebih dinamis dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara. Hal pendukung lainnya juga disebabkan dari sifat kita yang heterogen dan multikultural, jadi hubungan-hubungan atau benturan-benturan kebudayaan atau perbedaan suku dan sebagainya akhirnya membentuk kita untuk menjadi orang yang kosmopolit sehingga karya teman-teman bisa menjadi relevan ketika dibawa ke luar negeri oleh seniman-seniman yang baik. Banyak juga seniman-seniman Indonesia yang secara internasional sudang diakui sebagai seniman terbaik dan tidak perlu saya sebutkan. Bagi saya itu adalah sebuah keniscayaan yang hadir karena kita memang adalah negara besar dengan 250 juta penduduk dan segala multikurtural, dari benturan-benturan tersebut lah membentuk orang-orang untuk menjadi sangat pintar.

Lalu bagaimana seniman-seniman internasional melihat kita. Menurut saya, peneliti, kurator atau acara-acara internasional itu berlomba-lomba untuk datang ke Indonesia untuk melakukan penelitian, mengajak seniman, membuat acara di sini atau residensi. Karena Indonesia itu sangat kaya, jadi buat mereka seniman-seniman yang berasal dari negara Eropa misalnya, mereka juga punya sejarah panjang dan negaranya sangat maju tapi pada satu sisi lama kelamaan semua itu akan habis, kemudian mereka tidak akan punya spekulasi lagi terhadap bagaimana mengeksperimentasikan seni itu. Sedangkan di Indonesia masih sangat kaya dan pasti mau tidak mau terlihat mempesona dan memberikan daya tawar yang sangat tinggi bagi kita orang Indonesia, seniman atau kelompok seniman di Indonesia untuk menjadi bagian perubahan secara global. Makanya saya selalu mengatakan kepada teman-teman, saat ini menjadi “internasional” sebetulnya tidak perlu pergi ke luar negeri, cukup di Indonesia saja karena negara kita sudah jadi “internasional.”

Sekarang coba lihat Eropa, negara itu kita hitung saja berapa jumlah negaranya, etnis dan sukunya, paling hanya 50-100, sedangkan kita mencapai 600-an jadi kita jauh lebih internasional dari Eropa. Semisalnya ada orang Belanda pameran ke Jerman, itu sama seperti saya pameran ke Bandung, 2-3 jam ke sana. Coba kalau mereka pameran di Indonesia, baru mereka menjadi internasional sama seperti kita pameran ke Papua itu sudah bisa di anggap menjadi internasional karena dari sini ke sana saja memerlukan waktu hampir 5 jam. Bayangkan range besarnya negara kita, jadi kita harus aku dan mendeklarasi diri kita bahwa untuk menjadi internasional adalah di sini, dan kita harus membangun kepercayaan diri itu dan tidak perlu lagi ke luar negeri.

Mungkin dulu iya, tahun 50-an atau 60-an kita membayangkan harus ke Eropa atau Amerika. Karena, menurut saya perangkatnya sudah lengkap, seperti berkomunikasi sekarang ini sudah tidak repot, ada internet dan sebagainya ya mau ngapain lagi, bagi saya untuk jalan-jalan ke Eropa cukup sekali saja, untuk berkunjung dan melihat-lihat negara lain. Tapi kalau untuk menjadi seniman internasional harus ke Eropa, kalau saya bilang ya buat apa? Yang benar itu adalah menjadi seniman internasional di Indonesia baru bisa dikatakan oke. Bisa tidak mengelola diri Anda untuk menjadi seniman internasional tetapi dengan tetap berada di Indonesia, kalau kita mengelola diri kita untuk menjadi seniman internasional di Belanda dan kemudia menjadi seniman di sana ya sama aja seperti seniman lokal lainnya.

V

Apa proyek yang sedang dikerjakan atau tengah disiapkan Hafiz?

H

Yang pasti proyek reguler yang selalu kami lakukan adalah ARKIPEL, karena festival tersebut menjadi semacam lebarannya Forum Lenteng. Karena Forum Lenteng memiliki banyak divisi dan program, yang kemudian membuat semua lini pun aktif untuk mengerjakan ARKIPEL, karena bagi kami ARKIPEL menjadi statement bersama bahwa tahun ini kita akan membahas sesuatu dan semuanya saling berkaitan – entah isu tentang media, film, sosial politik dan sebagainya – semua ada ARKIPEL. Dan juga membicarakan tentang jaringan, baik jaringan nasional hingga internsional, selain itu juga ada kajian akademik, seperti forum dan lain-lain, itulah yang tengah kami persiapkan.

Selain itu kami tengah menyiapkan, contohnya seperti kerjasama bersama Kemendikbud untuk membuat pusat database digital seni media, buat saya ini penting karena sejarah seni media itu masih sangat singkat di Indonesia, jadi masih bisa dilacak para pelakunya dan sebelum orang-orangnya menghilang kita masih bisa mendapatkan dokumen-dokumennya yang masih terselamatkan. Bagi saya itu penting karena nantinya bisa menjadi platform atau sarana untuk belajar dan edukasi publik, yang bisa di akses secara gratis oleh semuanya. Sebenarnya saya punya banyak proyek pribadi yang tertunda, seperti membuat film contohnya, karena saya pun sebetulnya juga ingin membuat karya sendiri, meskipun begitu, saya juga menganggap segala sesuatu yang saya kerjakan seperti membuat pameran, dan kerjaan bersama Forum Lenteng sebanarnya sudah saya anggap sebagai karya saya pribadi yang sifatnya berkolaborasi bersama teman-teman di sini. Rencananya saya ingin menyelesaikan satu film untuk tahun depan, tapi ya tidak tahu juga (tertawa).

Terakhir saya bikin film panjang itu tahun 2014 dan sudah cukup lama buat saya tidak membuat yang lain, sebenarnya dari 2 tahun yang lalu saya sudah harus menyelesaikan 1 film tapi selalu tertunda, jadi saya sedang mengumpulkan energi untuk menyelesaikan satu film. Terakhir adalah menyiapkan pameran tunggal saya, ini merupakan permintaan teman-teman sebetulnya. Mereka ingin saya membuat pameran karena sudah lama sekali, pameran tunggal terakhir saya itu tahun 1996, setelah itu tidak pernah buat pameran tunggal hanya pameran bersama saja dan sibuk mengurusi teman-teman, menjadi aktivis, organizer dan sebagainya.

Saya tetap berkarya kan sebetulnya, tapi teman-teman di sini dan ruangrupa meminta saya untuk membuat pameran tunggal. Akhirnya mereka mengusulkan ke Galeri Nasional, yang seharusnya sudah terlaksana tahun 2016 bertepatan dengan 20 tahun setelah pameran tunggal terakhir saya. Tetapi ya mau bagaimana lagi, karena tidak ada waktu dan sudah hampir 3 kali saya mundur dan rencananya tahun depan, jadi semoga saya punya waktu untuk menyelesaikan itu dan menghadirkan apa itu konsep aktivisme, kolaborasi dan sebagainya di dalam karya atau proyek seni yang selama ini saya kerjakan.