Membingkai Seni bersama Otty Widasari

Fransisca Bianca (B) berbincang dengan Otty Widasari (O).

B

Bagaimana Otty bisa berkecimpung di dunia media dan seni, khususnya melukis dan perfilman?

O

Kalau untuk melukis, tidak melalui jalur pendidikan. Memang dari kecil suka menggambar. Tapi di Indonesia, di sekolah tidak terlalu fokus ke bidang seni, jadi belum pernah tahu bahwa itu bisa menjadi sesuatu yang profesional, teoretis, atau wilayah intelektual seperti bidang lainnya. Jadinya saya kuliah jurnalistik, karena saya memang suka menulis.

Waktu umur 26 tahun, saya mengobrol dan kenal dengan Hafiz (Rancajale), yang memiliki latar belakang pendidikan seni rupa. Dari situ saya baru tahu bahwa sama saja keadaannya saat kita lulus S1 jurnalistik dan seni rupa. Tapi dari situ saya baru tahu bahwa seni ada tempatnya, bukan hobi saja. Selama ini, saya inginnya ke (arah) sana, tapi tidak tahu bahwa itu bidang profesional. Sejak itu jadi mulai serius. Saya mulai rutin berpameran, dan sebagainya dalam melukis. Tapi ketertarikannya di jurnalistik juga ada.

Sempat bekerja sebagai wartawan, tapi ternyata tidak cocok menjadi seorang reporter, tidak terlalu tertarik karena saya suka menulis, tapi bukan dalam format reportase, karena kalau bekerja di surat kabar atau majalah harus mengikuti redaksi dan ada outline-nya. Jurnalistik bagi saya itu, ada kerangkanya sendiri dan harus diikuti.

Lalu saya mulai kerja di film, karena memang ketertarikan saya ada di bidang tulis dan visual, kemudian saya belajar juga mengenai audiovisual. Sampai pada akhirnya saya masuk ke dunia dokumenter dan di situlah saya menemukan kecocokannya. Biasa kan, umur 25-26 itu menentukan maunya apa (tertawa). Akhirnya saya dan Hafiz membuat Forum Lenteng pada tahun 2003 setelah menikah. Di situlah hasrat Hafiz dan saya terhadap seni rupa, serta basis saya dalam jurnalistik dan dokumenter digabung. Waktu itu Hafiz juga sedang meriset tentang video di Indonesia, jadi kami memiliki medium spesifik yang belum pernah benar-benar dikaji.

Jadi medium ini hanya dijadikan alat di Indonesia, sebagai alat untuk membuat film, shooting, berita, tapi belum pernah dikaji. Kami lantas mengajak anak-anak yang kebanyakan dari jurnalistik IISIP hingga periklanan di angkatan 2001, kami bergabung untuk membuat semacam kelompok belajar. Di sana kami mempelajari apa itu seni audiovisual, apa itu film dan video, kemudian semakin mengerucutkan program-program yang saya buat karena saya memang lebih fokus dalam praktek sebagai seniman membuat video art atau film dokumenter, tapi kajiannya pun masuk ke wilayah yang bahasannya lebih ke arah media. Kemudian pada 2008, kami punya suatu program yang spesifik, yakni Akumassa yang saya urus. Program ini khusus mengkaji media tapi dari perspektif warga negara, bukan lembaga.

B

Sempat mempelajari bidang jurnalisme, apa yang membuat Otty merasa terpanggil untuk menjadi seorang aktivis media di Indonesia?

O

Kalau menulis dari kecil juga, sama dengan menggambar. Buat saya itu dua hal yang tidak berbeda, tidak terpisah dan sama saja. Sama-sama mengeluarkan pesan, membuat pernyataan, mengeluarkan pemikiran, sama-sama mengkaji lewat teks dan visual, makanya lukisan saya pasti “mengarsip” sifatnya. Contohnya pameran saya di Yogyakarta dan Dia.Lo.Gue, itu sebenarnya berbicara tentang media, tentang posisi teknologi hadir di sebuah lokasi, lukisan saya membicarakan media dan sifatnya “mengarsip” dari hasil riset arsip film zaman kolonial. Jadi bekerjanya tetap pekerjaan jurnalistik, walaupun bentuknya lukisan.

Saya tertarik karena memang ketertarikan saja, karena suka dari dulu. Misalnya ketika saya SMA suka naik gunung, saya pulangnya pasti menulis dan dimuat di suatu koran. Ternyata ketertarikan saya bukan soal naik gunung, ternyata yang paling menarik adalah menceritakan pengalaman saya. Dari situ saya mengkaji, orang kalau bercerita itu pakai apa, komunikasi massa. Kita bercerita seperti sekarang ini saja berupa 2 arah, tradisional, tapi kemudian ada komunikasi massa, bahwa suatu pesan bisa diduplikasi. Saya tertarik hal ini, karena ini adalah hal yang luas sekali untuk dikaji. Ketertarikan saya memang gradual, dari kecil saya suka jalan dan menulis, kemudian lebih mempelajari tentang mediumnya, bukan hanya ceritanya.

B

Bagaimana perjalanan Otty hingga bisa mendirikan Forum Lenteng?

O

Kami (saya dan Hafiz Rancajale) sendiri yang menginisiasi, tapi bergabung dengan anak IISIP angkatan 2001, yang disebut angkatan pertama. Mereka yang pertama kali masuk dan sejak itu ada regenerasi terus. Forum Lenteng terisi terus dari tahun 2003 hingga sekarang. Kebetulan tiap angkatan selalu ada yang datang lagi. Ada yang keluar (bukan dari Forum Lenteng) karena memilih untuk bekerja di bidang korporasi, di perusahaan, atau menjadi wartawan di suatu majalah, karena angkatan awal memang banyaknya mahasiswa jurnalistik dari kampus IISIP.

B

Forum Lenteng berhasil menggagaskan terbentuknya Akumassa. Perubahan apa yang ingin Akumassa buat dalam masyarakat lokal lewat kegiatan-kegiatannya?

O

Kalau Forum Lenteng sendiri ketika berdiri tahun 2003 adalah untuk merespon kebebasan berekspresi dan sebagainya, hingga mempelajari apa saja yang ada pasca reformasi. Kemudian kalau di bidang media sendiri, khususnya media massa, setelah reformasi ada kebebasan, ada pengahapusan UU SIUP. Sejak itu, banyak muncul tabloid-tabloid, koran dan media massa, karena keadaan sudah lebih bebas. Sampai ketika Akumassa mulai di akhir 2008, situasi mengerucut ke konglomerasi media, di mana media-media yang tidak kuat tumbang, yang makin kuat menggabungkan diri dan sifatnya benar-benar korporasi. Jadi situasi media di Indonesia itu informasi yang dihasilkannya sarat dengan kepentingan, baik kepentingan korporasinya sendiri, komersil, dan kemudian pemilik-pemiliknya juga bertarung di ranah politik jadi kepentingannya juga politik, kelompok golongan, dan sebagainya. Jadi saat itu, kami merespon situasi di mana (kami berpikir), “Masyarakat mendapat informasi yang seperti apa?”

Kami mempertanyakan hal itu karena mereka (media besar) sangat menguasai bahkan sampai ke koran yang lokal-lokal di seluruh Indonesia seperti Jawa Post, sampai ke daerah paling kecil pun ada. Informasinya pasti satu, dan kepentingannya punya siapa? Belum lagi media group, city corporations, dan semua. Informasinya pasti sarat dengan kepentingan korporasi, politik, golongan, pertarungan mereka sendiri, karena siapa di antara mereka yang tak mau jadi presiden? Jadi dari situ, kami bertanya, “Informasi yang dikeluarkannya media ini apa?” Dari situ pula muncul kesadaran bahwa harus ada pembanding kalau kita membicarakan demokratisasi. Harus ada yang counter, bukan melawan karena tidak mungkin (karena media-media tersebut raksasa). Harus ada informasi yang punya perspektif warga.

Jadi hal ini beda dengan jurnalisme warga, di mana jurnalisme warga juga sudah diokupasi dengan korporasi, yang juga punya editing dalam redaksinya. Isu ini benar-benar berperspektif warga, jadi bukan sekadar citizen journalism. Bagaimana kita membahas warga yang berbicara tentang dirinya, bukan warga yang berbicara dan dimediasi oleh media massa yang punya kepentingan.

B

Forum Lenteng pernah kolaborasi dengan Komunitas Djuanda, di mana Otty turut menyutradarai “Naga yang Berjalan di Atas Air” yang menggali satu sudut kebudayaan hasil asimilasi di Indonesia. Bagaimana eksplorasi multikulturalisme dalam film ini?

O

Sebenarnya tidak ditujukan langsung seperti itu. Film feature ini dibuat sebagai program dari Akumassa, dan kami bekerja sama dengan beberapa komunitas yang sekarang sudah berjumlah 11 buah. Karena kalau kita ingin melek media/media literasi, harus bersama-sama. Akumassa tidak tiba-tiba dan mengajari mereka, tapi kami berjalan bersama-sama untuk melek media. Kami kerja sama dengan suatu komunitas manapun, kemudian setelah jalan media literasi dan berbagai program, kami merasa cukup kuat untuk membuat program capacity building, di mana kita membuat film feature panjang.

Film feature yang dihasilkan itu bergantung pada isu yang ada di lokasi komunitas tersebut. Misalnya ketika melakukan proyek di Lombok, kami menggali cerita di situ. Karena kawasannya di Tangerang Selatan, kami menggali ada apa saja di situ. Jadi tidak secara spesifik membahas tentang multikulutralisme, karena kultur dari Akumassa ketika bekerja di suatu lokasi adalah kami harus paham tentang lokasinya. Orang yang di sana paham atau tidak? Jangan sampai dibahasakan oleh orang lain yang punya kepentingan.

Intinya adalah bagaimana cara membahas tentang suatu lokasi dengan menggunakan perspektif mereka sebagai warga di situ. Karena tidak secara spesifik membahas multikulturalisme dan kebetulan di daerah sana ada klenteng yang menarik – karena misalnya secara lokasi, kawasan itu berada di wilayah Tangerang Selatan yang berjarak beberapa meter dari perbatasan dengan Bogor. Dari situ saja sudah membahas bagaimana diaspora etnis Tionghoa yang entah sejak abad ke-berapa berada di Tangerang mengikuti arus sungai sampai ke Bogor. Jadi begitulah diaspora masyarakat dari hilir ke hulu, karena dimulainya pasti dari pesisir.

B

Mengapa memilih mendokumentasikan seorang penjaga kuil?

O

Klentengnya menarik dan berada di lokasi yang dibicarakan oleh komunitas yang ada di sana. Komunitas Djuanda membicarakan lokasinya dan ada apa saja di sana. Sedangkan produksi film butuh energi dan biaya yang besar, kalau misalnya dengan mudah bisa dibuat menjadi 10 film, pasti masih banyak lagi isunya, karena satu lokasi sekecil apapun pasti isunya banyak. Selama ini hal menarik seperti itu hanya di-cover oleh media massa mainstream yang sarat kepentingan.

B

Beberapa film yang pernah dibuat Otty rata-rata di antaranya membahas kondisi sosial Indonesia dari berbagai sudut. Mengapa memutuskan untuk terus mengkaji kondisi sosial di Indonesia?

O

Kalau mengenai isu sosial itu pasti kebetulan, karena bingkainya terserah yang melihat. Perspektifnya dan cara membacanya lain. Misalkan film “Rumah,” sebenarnya lokasinya di kantor Forum Lenteng yang lama. Saya tinggal di sana dulu ketika baru menikah dan membuat Forum Lenteng dan rumah kami dijadikan kantor beramai-ramai. Itu satu kompleks perumahan yang kontrakannya kecil-kecil, karena dekat kampus, jadi banyak orang yang sudah lulus menetap di sana hingga mempunyai keluarga kecil.

Mereka tinggal di situ selama Forum Lenteng dan saya sendiri tinggal di sana selama 11 tahun. Jadi hidupnya di sana, ada orang-orang dari berbagai tempat, mulai dari penjaga warung yang juga menjaga kontrakan, ada juga pemilik rumahnya, kebetulan mereka saudara yang berasal dari tempat yang sama. Jadi kebetulan, karena memang sedang membicarakan lokasi seperti yang saya sebutkan tadi, sering terinspirasi dari lokasi. Jadi kalau itu menyangkut ke isu sosial, mungkin kebetulan karena tergantung bagaimana dibacanya. Sehingga kalau mau lebih spesifik, saya lebih sering berbicara tentang lokasi dan hubungannya dengan ‘arsip’, mengenai bagaimana media bekerja. Bagaimana menggali, mengkaji kerja media sesungguhnya.

B

Melihat adanya pengamatan dan ketertarikan Otty akan kondisi sosial di Indonesia itu, menurut Otty adakah hubungan kuat antara kondisi sosial di Indonesia dengan seni?

O

Pasti. Sebenarnya seni itu eksis di mana saja, tapi ia tidak akan menjadi seni kalau tidak dibingkai. Yang mempunyai kesadaran untuk membingkai itu biasanya disebut seniman. Jadi, kalau seniman bilang sesuatu itu orisinil, menurut saya tidak, karena itu pasti lahir dari latar belakang dirinya berada di mana, pasti kaitannya dengan masyarakat. Karena seminimal apapun, seniman pasti bermasyarakat, dan seni itu ada dimana-mana.

Contohnya tukang bakso, kalau ia lewat pasti kita sudah tahu karena harus membaca tulisannya, atau gerobak mie ayam. Karena dia punya; katakanlah, ‘estetika’-nya sendiri sebagai tukang bakso atau mie ayam. Hal itu menjadi eksis, sadar atau tidak. Mereka punya kemauan membuat gerobak mereka seperti itu, mencirikan sesuatu – gerobaknya punya bentuk dan cara dibawanya berbeda. Kalau dalam seni, hal itu dipelajari sebagai sebuah bahasa atau estetika. Seni eksis di mana-mana, sekarang perkaranya adalah, apakah ketika dibingkai atau tidak, ia baru terlegitimasi sebagai seni? Dan itu tugasnya seniman, kritikus, dan sebagainya.

B

Tema yang dieksplor Otty dalam melukis begitu beragam, adakah satu karakter atau kekhasan yang menjadi benang merah dari setiap karya Otty?

O

Yang pasti, saya selalu bekerja dengan arsip. Mengarsip atau mempelajari arsip, atau membingkai atau mengelola arsip, pokoknya saya selalu berbasis arsip. Masalahnya arsip itu, mana yang dianggap legitimate atau sah sebagai arsip? Ada yang menganggap sesuatu arsip kalau dia terdokumentasi dan terlembagakan. Yang menarik untuk dikaji adalah ada arsip yang lain. Contohnya gambar-gambar yang kita temui, misalnya kalau di sekolah ada gambar presiden dan burung garuda, itu terlembagakan. Tapi kita juga bisa menemui misalnya kita ke rumah makan padang ada foto seorang laki-laki tua seperti kyai yang tidak di semua rumah makan padang ada. Kalau foto itu ada, tandanya ia orang Pariaman, budaya mereka spesifik.

Hal itu menandakan suatu kultur tertentu dan gambar itu diproduksi tanpa lembaga karena turun temurun. Kalau orang Pariaman biasanya sebelum merantau diberi sesuatu untuk menandakan ia orang Pariaman dan kemudian ditaruh di restoran atau rumahnya. Tapi itupun menjadi diproduksi secara banyak pada akhirnya, dengan sendirinya oleh masyarakat – bukan oleh suatu lembaga. Hal itu merupakan persebaran visual yang diproduksi dengan dialek atau aksen mereka tersendiri – sesuatu yang tidak resmi. Yang menarik bagi saya adalah bagaimana mengkaji arsip yang ada juga ini – entah apa bisa disebut arsip atau tidak.

Saya juga mengkurasi film di Arkipel, di sana saya menulis tentang ada satu sutradara eksperimental asal Amerika, di mana konstruksi filmnya dibangun lewat gosip-gosip, berbagai omongan, hingga terangkai menjadi satu susunan cerita. Di situ saya membacanya sebagai sebuah arsip tidak resmi, karena jika dilihat sekarang gosip, hoax dan sebagainya bisa menggerakkan massa, sampai memenjarakan Ahok misalnya. Itu harus dikaji, tidak harus yang berlembaga. Bahkan kerja media sekarang sudah lebih rumit dan kompleks, lebih horizontal – bukan vertikal, tidak ada ordinat, subordinat tapi horizontal. Kalau zaman Orde Baru dahulu kita takut akan militer, sekarang kita takut akan tetangga. Itu sifatnya horizontal, dan bergerak bersama perkembangan media sosial dan sebagainya.

B

Otty melakukan performa Atlas di Performance Club pada Februari lalu. Apa pesan di baliknya?

O

Pesannya image-making saja. Karena kalau melukis atau membuat film orang juga memproduksi image – citraan. Saya mau mencoba, ada medium yang lebih jauh bicara tentang image-making itu, karena bisa pakai tubuh. Penampilan saya di sana adalah sebuah performance yang memproduksi pesan dengan tubuh. Di Atlas itu sendiri saya berbicara dengan mengambil pose-pose patung Dewa Atlas yang membawa globe di atas dirinya. Saya juga mengutip tweets dari Donald Trump karena waktu itu dia baru menjadi Presiden Amerika, isunya aktual, terkini, membicarakan perkembangan media sekarang itu bagaimana, power bisa bekerja dengan cara apa saja dan media sangat berperan dalam hal tersebut.

B

Mengapa konstruksinya menggunakan tubuh dan bola? Adakah yang berupaya dieksperimentasikan antara keduanya?

O

Sebenarnya sama dengan yang dibicarakan sebelumnya yaitu image-making. Di Indonesia kita tidak tahu dan tidak melihat patung aslinya bagaimana. Dewa itu aslinya berasal dari mitologi Yunani. Dari situ kita bertanya-tanya, diproduksinya lewat mana, khususnya sebelum ada mesin cetak. Apakah lewat gambar, lukisan, atau bahkan patung? Kemudian baru ada mesin cetak, ada buku, media massa, koran dan majalah, dan pastinya produksinya bertambah banyak hingga kita tidak tahu pose Dewa Atlas yang sebenarnya itu yang mana. Apalagi kalau sekarang kita membuka internet, misalnya sudah ada ilustrasi Superman membawa globe di pundaknya seperti Dewa Atlas. Jadi kalau membicarakan image-making, memang tidak orisinil, pada akhirnya juga akan membahas cara kerja media lagi. Kalau dikembalikan kepada pembahasan tentang orisinalitas, ya dikembalikan ke tubuh dan kepada bagaimana seni membingkai persoalan itu.

B

Otty cenderung eksperimental dalam karya, seperti dalam film “Rumah,” di mana Otty mencoba bereksperimen tentang kondisi kehidupan sosial di Jakarta. Apa saja yang biasanya menginspirasi sifat eksperimental dalam karya-karya Otty?

O

Banyak. Maksudnya kalau mau membicarakan eksperimental, tadi sudah dibahas semua bagaimana kerja seni. Seni itu eksperimental, bermainnya pasti di wilayah spekulasi estetika. Kalau disebut eksperimental, sudah tepat sekali. Inspirasi itu berbasis pengalaman, lingkungan di mana kita berada, pengalaman tubuh yang ada di situ, pengalaman tubuh kita selama kehidupan sehari-hari ini, dan yang pasti di sana bertebaran dengan ‘arsip.’ Dari sana basisnya. Tidak fokus; misalnya, pada isu sosial tertentu, pasti yang dekat.

Tapi kalau membahas eksperimental sendiri, apa sih yang tidak menjadi eksperimental sejak awal? Semua penemu pasti bereksperimen, berspekulasi. Film kalau dikotak-kotakan sebagai eksperimental, sebenarnya sejak awal saat kamera lahir saja, dia sudah bereksperimen dan mengembangkan terus eksperimennya.

B

Kini skena kesenian lokal juga sudah mulai berkembang, dengan munculnya banyak pameran dan acara kesenian yang menampilkan banyak seniman lokal. Apakah eksperimentalisme menjadi sesuatu yang juga turut muncul dalam skena lokal ini?

O

Pertanyaan ini berarti kembali lagi, kalau tadi kita sudah sepakat bahwa eksperimen sebenarnya sudah ada di sana. Persoalannya kalau sekarang disebut menjamur dan sudah banyak ada kaitannya dengan perubahan situasi di Indonesia yang dipengaruhi situasi politik. Sebelumnya seni itu diatur oleh pasar, jadi orang terlegitimasi sebagai seniman kalau dia mengadakan pameran di galeri dan sebagainya. Seniman yang lokal-lokal itu dari zaman dahulu sudah banyak. Tapi dia kemudian tidak bisa bersuara, karena pada zaman sebelum ini, semuanya serba sentral, ada yang Jakartasentris dan Jawasentris – semua terpusat.

Lalu kemudian ada perubahan di pada tahun 2000 ketika didirikannya ruangrupa. Saat itu ruangrupa merupakan gerakan yang bagi saya cukup radikal, di mana ia mencoba melawan situasi yang ditentukan oleh pasar, makanya mereka menyebut organisasinya sebagai artist initiative – jadi inisiatif bukan oleh pasar atau negara tapi oleh seniman. Cara kerja ruangrupa pun seperti lab, mengkaji dan sebagainya, bahwa seni itu bukan lagi sesuatu yang diagung-agungkan atau harus bersembunyi dalam mencari inspirasi, bukan seperti itu lagi. Mereka menekankan bahwa kerja seni itu seperti kerjanya ilmuwan, yaitu mengkaji.

Dari situ, ruangrupa membuat perubahan yang cukup besar di skena seni Indonesia. Sejak itu pula, hal tersebut membuka peluang, dan bukan ruangrupa saja, tapi banyak lagi yang melakukan hal serupa pasca Reformasi. Ada juga usaha-usaha yang dilakukan sebelum Reformasi, tapi pasti lebih sulit, sehingga kehadiran inisiatif seperti ini membuka peluang-peluang bagi mereka yang terpinggir untuk juga merebak. Sebenarnya kaitannya itu dengan perubahan situasi sosial di Indonesia yang erat hubungannya dipengaruhi oleh politik juga.

B

Salah satu tujuan seni adalah untuk bisa menggugah sebuah situasi sosial melalui emosi yang dipicunya. Menurut Otty, apakah karya-karya lokal yang menyuarakan isu-isu sosial selama ini sudah berhasil menyita perhatian banyak orang?

O

Saya pakai contoh saja, pada tahun 2016 itu pertama kali Akumassa membuat suatu program di Lombok Utara bersama dampingan kami, yaitu Komunitas Pasir Putih. Komunitas ini sangat istimewa, mereka sudah progresif sejak tahun 2010. Kami lalu bersama-sama melakukan workshop, bekerja sama dan mereka konsisten. Pada program itu, mereka meliterasi warga tentang kesadaran media dan sebagainya, di mana seni itu cuma dijadikan metode supaya kegiatan menjadi lebih artistik, enak, dan warga menjadi lebih tertarik. Di situlah muncul kesenian-kesenian atau inisiatif-inisiatif lokal yang ada di Lombok Utara yang selama ini hanya memendam diri dan tidak tahu mau apa.

Di tahun yang sama pula, kami membuat program bernama Akumassa Chronicle dan membuat pesta rakyat di sana. Sebanyak 11 seniman diundang untuk residensi di satu lokasi di Kota Pemenang yang merupakan kota kecil sekali di pesisir dekat pelabuhan Bangsal menuju ke 3 Gili, yaitu destinasi wisata. Situasi tersebut menjadi latar belakang dari apapun yang dikaji Komunitas Pasir Putih. Di situ terjadi friksi antara pariwisata, sementara ada juga kehidupan warganya yang masih tradisional dan religius. Di sana ada 3 agama: Buddha, Hindu, Islam. Mereka kerukunan beragamanya sangat kuat, tapi di waktu yang sama anak mudanya seolah tidak punya masa depan. Di bayangan mereka masa depan itu adalah pariwisata, baik kerja menjadi tour guide, boatman, kerja di restoran/kafe atau hotel, dan sebagainya sehingga tidak mempunyai bayangan yang lebih tinggi dari itu.

Situasi itu cukup dirasakan oleh teman-teman dari Komunitas Pasir Putih. Kami terus menjalani literasi media di sana sampai akhirnya kami membuat satu acara pesta rakyat itu. Dengan latar belakang mereka, di mana pelabuhan Bangsal itu adalah hot spot warga kota Pemenang yang masa kecilnya di sana itu hilang, karena semua yang ada di kota Pemenang itu akhirnya hanya bertujuan untuk mendukung dan melayani pariwisata. Dengan maju dan berkembangnya pariwisata, penduduk hanya jadi penonton, seperti ketika melihat warga asing dengan bikini dan sebagainya.

Dengan pesta rakyat yang pertama kali diadakan tahun 2016 bersama Akumassa itu, mereka seperti membangun memori. Misalnya dulu mereka memiliki pelabuhan Bangsal, dan kota Pemenang itu sebenarnya punya banyak bintang-bintang, potensi, dan sebagainya – bukan hanya pariwisata. Hal itu benar-benar didukung oleh warga selama 1,5 bulan, di mana kami bekerja bersama warga-warga di sana. Jadi misalnya ada satu seniman, dia bekerja membuat sesuatu, dan misalnya juga ada yang membuat pertandingan bola dan sebagainya sampai pada di hari H-nya kami membuat pesta rakyat. Final bola ada di situ, ada rudat (tarian daerahnya) yang dipentaskan di sana, pokoknya semuanya ada. Warga pun menjadi sangat antusias dan untuk pertama kalinya setelah hampir 20 tahun, warga memunggungi pariwisata dan menyadari bahwa mereka memiliki kekayaan selain pariwisata. Selama ini mereka sangat tunduk pada hal itu, karena dari situlah besar pemasukan Pemda teralokasikan kembali untuk perut mereka. Tapi ternyata mereka memiliki hal lain.

Kesadaran itu terbangun lagi dan pesta rakyat pertama tahun itu dihadiri oleh 5000 orang lebih. Jadi kalau ditanya menarik perhatian masyarakat, hal itu juga dilihat oleh Pemda. Ekonomi berputar dan berjalan, dan suara dukungan warga juga besar. Lewat pesta itu, semua orang tertarik, baik warga, masyarakat, bahkan pihak stakeholders ingin mendukung kegiatan ini demi kondisi warga yang lebih baik dan bermartabat. Sebanyak 5000 orang yang hadir itu warga lokal, namun ada juga yang datang dari tempat lain, seperti Mataram dan kabupaten lainnya. Tapi yang pasti warga lokal turun berpawai bersama dan berpesta di pantai seperti kebiasan mereka dulu. Kalau sore mereka berkumpul di pantai, menjelang maghrib mereka semua berenang dan ketiga agama yang ada di sana percaya bahwa laut Bangsal itu airnya menyembuhkan penyakit. Baik yang Buddha, Hindu, atau Islam mereka mempunyai tradisi itu dan hal tersebut hilang karena pariwisata.

Pada pesta tersebut, tradisi itu dibangkitkan, dan mereka juga menyanyikan lagu-lagu yang pernah mereka nyanyikan waktu kecil, hingga akhirnya Komunitas Pasir Putih melanjutkan pesta itu menjadi program tahunan. Kemarin pada awal tahun 2017, mereka melaksanakan pesta yang sama, namun tidak bersama Akumassa karena komunitas mereka sudah kuat dan bahkan kegiatannya didukung secara penuh oleh pemerintah. Berarti itu bukan hanya menarik audiens seperti warga, tapi bahkan pihak-pihak yang berkepentingan merasa harus mendukungnya.

Mengembalikan apa yang mereka punya, dan juga mencolek pemerintah akan suatu kesadaran bahwa ini seharusnya dilakukan oleh siapa? Tapi kenyataannya ini dilakukan oleh kesadaran warga. Pada tahun pertama itu, 11 seniman yang diundang ada yang berasal dari Jakarta, Yogyakarta, Bandung. Yang kedua ini menjadi lebih beragam, ada yang dari Bali dan sebagainya, dan tahun depan mereka akan membuat pesta ini menjadi internasional. Di situlah jaringan Akumassa bekerja, ada yang dari Padang, Papua, Lombok, Jawa, yang selalu bertemu sejak 2008 untuk bekerja bersama dan saling membantu, mendukung kalau ada yang sedang membuat sesuatu.

B

Apa saja proyek yang direncanakan di masa depan?

O

Ke depannya saya akan sibuk dengan undangan residensi dan pameran. Tapi kalau proyek sendiri, saya sedang menyiapkan kerja sama dengan Komunitas Gubuk Kopi di Sumatra Barat. Kami akan membuat program vlog. Mereka sudah mempunyai program vlog warga dan kami akan lebih jauh mengkaji itu. Rencana ke depan yang paling dekat itu.

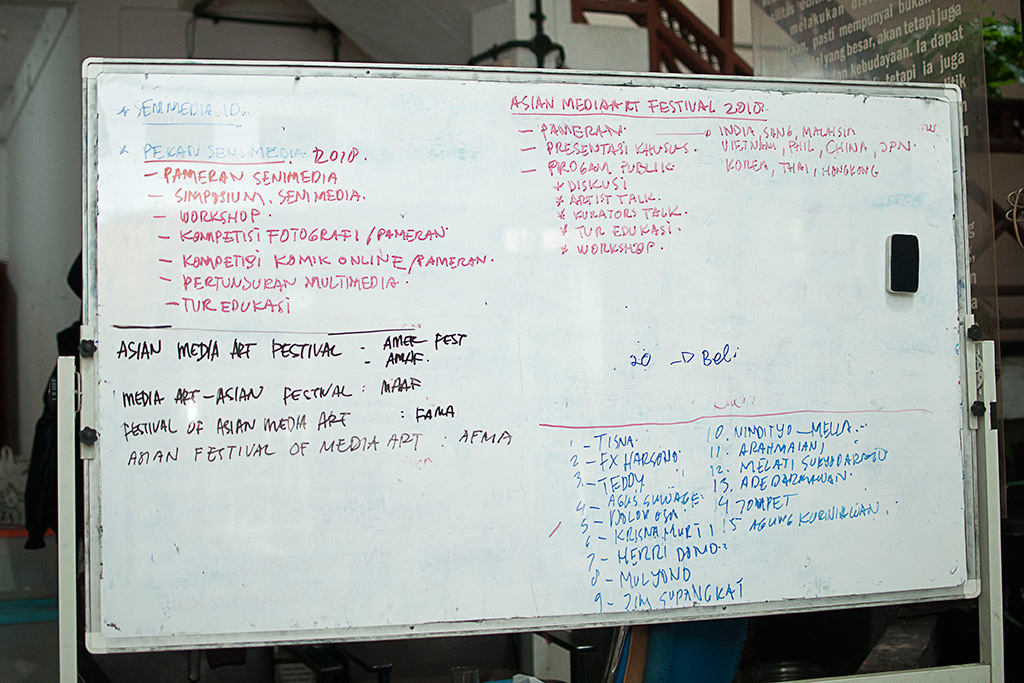

Kalau dari undangan memang banyak dan sibuk, hari Minggu ini saya akan ke Surabaya selama seminggu, diminta oleh Goethe-Institut untuk mengajar dokumenter. Tapi kadang saya juga mengurangi karena waktunya tidak cukup dan sempit, banyak yang harus difokuskan. Seperti undangan mengajar ini diambil karena ada waktu lowong setelah pulang dari acara Pekan Seni Media di Pekanbaru.