50 Tahun Tanpa Jawaban

Mendedah Pentingnya Rekonsiliasi bagi Peristiwa 1965

Malam hari pada tanggal 30 September, di era ketika saya kecil-setidaknya hingga SD, selalu diisi dengan nonton bareng film karya Arifin C. Noer, “Penghianatan G 30 S/PKI” di ruang keluarga. Entah bagaimana kebiasaan tersebut dimulai, tapi kegiatan tersebut terasa hampir wajib untuk dilakukan selalu di setiap rumah pada saat itu. Saya sebagai bagian dari sebuah keluarga kecil di Kediri, Jawa Timur menjadi salah satu bagian dari kebiasaan ini.

Ketika itu, tentu belum ada pikiran mengenai bagaimana film ini adalah sebuah bentuk propaganda dari pemerintah Orde Baru. Seingat saya, saya tak pernah absen menonton, meskipun memang saya selalu tertidur di separuh durasinya. Tapi imaji ngeri mengenai teror kawanan PKI terhadap para jenderal tercetak jelas di kepala.

Imaji tersebut mulai terkikis ketika pelan-pelan tabir mengenai apa yang terjadi sebenarnya pada malam 30 September 1965 terbongkar satu demi satu setelah era reformasi mencuat. Berbagai informasi yang terbuka semenjak tergulingnya kekuasaan Orde Baru membuat keyakinan yang cukup kuat berkat propaganda tahunan itu perlahan mulai luntur dan digantikan pertanyaan mengenai apa sebenarnya yang terjadi pada malam itu.

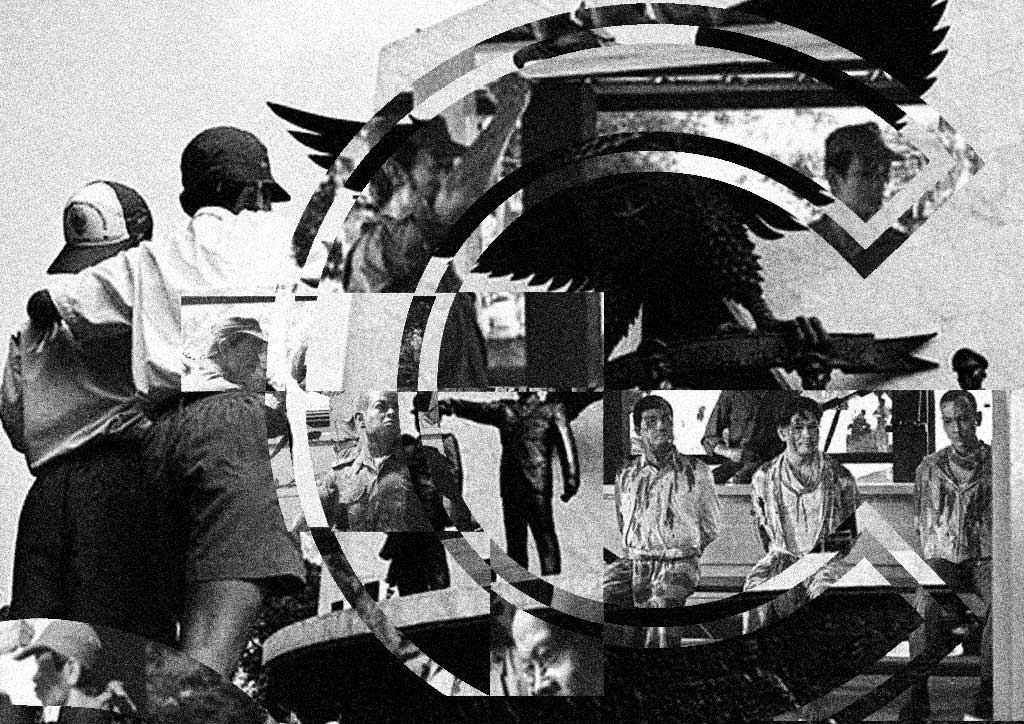

Sayangnya, jawaban pasti itu tak kunjung muncul hingga sekarang. Terhitung sejak peristiwa “pemberontakan” tersebut terjadi pada bulan September 1965, tahun ini telah 50 tahun sudah ketidakjelasan tersebut menggantung tanpa kepastian. Kejelasan yang tak kunjung datang perihal ini adalah noda besar pada kibar bendera bangsa ini. Bukan hanya karena peristiwa tersebut merubah peta politik nasional, melainkan lebih karena peristiwa tersebut menjadi titik mula peristiwa pembantaian massal atas ratusan ribu individu hanya berdasar dugaan keterlibatan mereka pada tokoh antagonis dalam propaganda anti komunisme. Dimana tiba-tiba saja semacam ada pemberkatan untuk menculik, menyiksa hingga membunuh orang-orang tertentu hanya bersadarkan kecurigaan semata pada keterlibatan mereka dalam organisasi Partai Komunis Indonesia.

Bangsa yang dulunya dikenal dengan keramah tamahan dan kemurahan hati penduduknya tiba-tiba beringas. Tetangga, bahkan saudara sendiri menjadi korban hanya berdasar pada kecurigaan yang tak beralasan. Ada yang ditangkap hanya karena bermain di lapangan voli milik PKI. Hampir semua lalu dieksekusi hanya berlandaskan justifikasi yang dangkal, tanpa adanya pengadilan Belum lagi derita mereka yang menjadi tahanan politik, dikebiri hak warga negaranya, susah mencari kerja dan derita yang terus dirasa hingga anak cucu mereka. Tapi hingga sekarang, tak segera muncul penyelesaian yang mampu menjelaskan sekaligus memulihkan segala duka tersebut.

Satu-satunya upaya yang visible untuk mencari kejelasan mengenai akar dari peristiwa ini justru muncul dari sebuah film karya Joshua Oppenheimer, Jagal yang dirilis pada tahun 2013. Melalui film ini dan The Look of Silence yang menjadis semacam sekuel dari “Jagal”, Joshua bersama timnya berusaha mendedah, menggali jawaban yang terkubur mengenai kasus ini. Dan pelan-pelan kejelasan mulai muncul ketika kemudian film ini mendapat perhatian dari publik internasional. Sayangnya, respon dari pemerintah justru mengarah ke negatif mengenai film ini. Alih-alih menjadikan dua film ini sebagai momentum untuk memberi penyelesaian yang santun dan terbuka pada keluarga korban 1965, pemerintah malah memilih untuk mempertanyakan keterlibatan warga asing dalam film yang mereka pahami sebagai perusak citra bangsa.

Permintaan maaf sekaligus penyelesaian yang santun dari pemerintah yang tak kunjung turun hingga sekarang dalam hal ini adalah penting bagi perkembangan Bangsa Indonesia ke depannya. Lebih dari sekedar tanggung jawab moral, penyelesaian dan keterbukaan mengenai kasus ini akan membawa Indonesia ke arahan baru yang lebih baik. Bahwa bangsa ini adalah bangsa besar yang mau mengakui kesalahan masa lampaunya, dan menghargai benar-benar hak asasi yang dipegang erat oleh setiap individu warga negaranya.

Jelas ada yang salah jika hingga sekarang, lima puluh tahun setelah tragedi 1965 masih banyak diantara kita yang masih menganggap bahwa segala daya untuk mencari jawaban pasti mengenai peristiwa ini sebagai upaya untuk mengorek luka lama. Masih banyak pula diantaranya yang menilai rekonsiliasi hanya penting untuk menuntaskan dendam kesumat para korban. Ada pula yang masih berpikir bahwa hanya berdasarkan pada justifikasi yang tak jelas jeluntrungannya, ratusan ribu korban adalah harga yang harus dibayar untuk keutuhan bangsa. Atau pula mengenai siapa yang mulai menyerang siapa terlebih dahulu untuk menjadi pembenaran segala pembantaian keji itu. Sejatinya, ada kesesatan pola pikir yang nyata pada perspektif-perspektif tersebut.

Pertama, kita harus mengingat kembali bahwa ratusan ribu nyawa yang hilang, ribuan lainnya yang bertahan hidup setelah mengalami siksaan, maupun sisanya yang kemudian kesusahan untuk membangun masa depan hanya karena stigma sosial-politik yang sesat adalah manusia-manusia yang merupakan kakek, nenek, ayah, ibu, kakak, atuapun adik, bagi individu-individu lain. Bayangkan bagaimana kesedihan yang harus ditanggung ketika misalnya kakek, ayah, kakak, atau adik kita tiba-tiba diculik, disiksa atau bahkan harus meregang nyawa dengan alasan yang sama sekali tidak jelas, dan hanya bersumber dari asumsi yang sama sekali tidak valid adanya.

Melihat upaya pencarian kejelasan sebagai penuntasan dendam, sekali lagi juga merupakan hasil dari pemikiran yang kerdil. Dengan adanya permintaan maaf dari negara, yang dilanjutkan dengan rekonsiliasi dan rehabilitasi bagi para korban, sejatinya, akan dicapai jalan menuju keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukankah itu adalah salah satu dasar berdirinya bangsa ini?

Ada statement menarik dari sutradara film Jagal dan The Look of Silence mengenai alasannya memilih Anwar Kongo pada film pertamanya. Di dalam sebuah wawancara, Joshua menyatakan bahwa Anwar Kongo dipilih karena diantara beberapa pelaku pembantaian massal yang telah ditemuinya, ada trauma dan rasa bersalah yang Anwar sembunyikan dibalik garis mukanya. Joshua juga lantas menambahkan bagaimana dalam jalannya cerita Jagal, Anwar berusaha untuk mencari perdamaian antara dirinya dengan para korbannya.

Hal yang kurang lebih sama juga keluar dari cerita tante saya yang ikut menjadi saksi pembantaian ‘65, kebetulan Kediri kota asal saya adalah salah satu “kota penting” dalam peristiwa ini, dimana Sungai Brantas yang membelah kota Kediri sempat dibuat merah darah karena menjadi tempat pembuangan mayat. Di dalam ceritanya, tante saya melihat bahwa sekian tahun setelah pembantaian masal ini terjadi, banyak diantara jagal di desa saya hidupnya kemudian tak tenang. Ada beberapa yang kemudian mengalami stres dan gangguan jiwa, ada pula yang kemudian tiba-tiba jatuh sakit yang sedikit banyak merupakan manifestasi dari kegelisahan batin mereka.

Dengan demikian, rekonsiliasi sejatinya tak hanya penting bagi korban, namun juga bagi mereka yang terlibat pada kejadian tersebut. Dengan kejelasan dan tabir yang dibongkar, semua elemen masyarakat hingga generasi mudanya bisa belajar mengenai bagaimana keadilan benar-benar ditegakkan, dan hak asasi manusia terutamanya, dilindungi seutuhnya oleh tempat dimana kita berdiri. Melalui jaminan ini, tentunya kejadian pelanggaran HAM berat di era post-reformasi seperti yang dialami Salim Kancil dan Tosan Desa Selok Awar-Awar, Lumajang, penembakan di Kabupaten Paniai, penembakan di Kabupaten Tolikara, Papua, kekerasan pada para petani di Rembang yang menolak pabrik Semen dan berbagai peristiwa pelanggaran HAM lain bisa dicegah dan dihentikan sampai akarnya.

Tentunya, negara akan bergerak ke arah yang lebih baik bila semua bisa belajar dan bekerja tanpa harus terganggu dengan isu-isu mengenai keadilan kepada tiap warga negaranya. Petani bisa menanam dengan tenang, pelajarnya bisa makin berprestasi, ilmuwan bisa semakin kaya dalam inovasi, dan seniman bisa lebih maju dalam berkreasi. Semua kuncinya berada pada kemampuan dan kemauan bangsa untuk memulai rekonsiliasi.