Tony Prabowo Berbicara Tentang Intepretasi Musik

Febrina Anindita (F) berbincang dengan Tony Prabowo (T).

F

Mas Tony tidak menjalani sekolah musik, bagaimana caranya kemudian Anda mengenali musik klasik secara spesifik?

T

Saya kira saya memang self-taught composer. Saya memang mengambil studi musik klasik awalnya. Saya dulu di SMIND (Sekolah Musik Indonesia) di Yogyakarta ambil jurusan biola tahun 1974-1975. Setelah itu pada tahun 1976 saya sempat menganggur selama setahun lalu kembali ke Malang. Dari Malang, lalu baru ke Jakarta untuk studi dengan Slamet Abdul Sjukur pada tahun 1977-1978. Jadi artinya, musik klasik memang sudah menjadi latar belakang saya. Tetapi pada praktiknya, saya lebih banyak belajar sendiri. Latar belakangnya memang mau tidak mau pernah mempelajari musik klasik sampai ambil keputusan untuk studi komposisi dengan Mas Slamet Abdul Sjukur.

F

Sebelum mengambil jurusan biola tersebut Mas Tony masih berusia cukup muda. Di antara berbagai macam jenis musik pada saat itu, alasan apa yang akhirnya mendorong Mas Tony untuk mempelajari musik klasik?

T

Karena dulu rumah keluarga saya berada tidak jauh dari SMIND di Jalan Suryodiningratan. Persis depan jalan tersebut di sebelah kirinya – itu rumah saya. Jadi sejak SD saya mulai mendengarkan musik klasik, lalu belajar gitar dari ayah saya – walaupun bukan gitar klasik. Pertama kali tertarik dengan instrumen musik di luar gitar, itu biola. Saya masih ingat betul ketika saya ingin jadi Idris Sardi ketika SD (tertawa).

F

Mas Tony kemudian dikenal sebagai komposer yang menggabungkan unsur-unsur musik tradisional Indonesia dengan musik Barat. Bagaimana proses pencarian karakter sound Anda dari awal mula menjadi komposer?

T

Kalau gamelan saya mulai belajar sejak SD. Saya dan kawan sejawat bahkan sudah pernah siaran di RRI dengan guru kesenian dari sekolah kami di Malang pada saat itu. Kemudian saat SMP dan waktu di SMIND Yogyakarta juga sempat belajar gamelan. Dan itu semua menjadi komplementer. Waktu itu saya sempat merasa keinginan saya terguncang. Sekitar tahun 1980-an saya mendengar himbauan bahwa sebagai orang Indonesia; orang Timur, sebaiknya komposisi dibuat berdasarkan akar. Sebaiknya kembali ke akar.

Sekitar tahun 1978 itu pokoknya isu bahwa orang Barat mulai mempelajari musik Timur – sedang gencar lah intinya. Orang Barat saja belajar musik Timur, apalagi orang Timur? Sebaiknya memang membuat komposisi yang kurang lebih akar atau filosofinya berasal dari filosofi musik Timur. Saya sempat membuat karya gamelan sekali untuk tari di tahun 1987. Tetapi puncaknya, pada tahun 1996, saya membentuk grup namanya New Jakarta Ensemble – perhelatan semua perkusi-perkusi; ada perkusi dari Cina hingga Arab. Pokoknya perkusi, tradisi. Bahkan termasuk dari Amerika, banyak, alat perkusinya di rumah sebelah.

Nah, saya membuat grup itu selama 4 tahun, kemudian tahun 2000 bubar (tertawa). Tetapi akhirnya saya kembali lagi ke musik kontemporer Barat, khususnya Eropa. Itu menjadi sesuatu yang susah lepas dari tubuh saya. Pemikiran saya ini, “Kok rasanya harus balik lagi?” Saya tidak tahu kenapa, tetapi itu memang susah. Itu pilihan yang tidak mudah. Entah kenapa saya lebih tertarik untuk mempelajari musik yang berakar di Barat.

F

Apakah itu terpengaruh oleh referensi komposer Indonesia yang belum banyak pada saat itu?

T

Oh, tidak begitu. Karena memang bicara musik Barat itu panjang ceritanya. Sejarah musik Barat itu dimulai – sebut saja dari abad pertengahan, sejak Renaissance sampai abad ke-20 itu perjalanannya panjang sekali sejak tahun 1500-an sampai 2000-an. Hitung saja berapa lama melahirkan musik sejak zaman Renaissance, Baroque, klasik, romantik, impresonisme, ekspresionisme sampai abad ke-20. Kita tidak ada. Saya tahunya hanya gamelan saja. Siapa komponis kontemporer pada zaman itu, saya pun tidak tahu.

Nah, kira-kira pertengahan 1970-an lahir sejumlah komponis yang berlatar belakang tradisi Timur, Indonesia. Ada Rahayu Supanggah, Aloysius Suwardi, I Made Pande Sukerta. Banyak sejumlah komponis yang sekolah musik tradisi di Solo. Tetapi kalau melihat perkembangannya dari karawitan menuju ke musik baru ini, saat itu, belum beranjak jauh. Kalau saya harus membandingkan itu dengan klasik Barat, progresinya tidak sepesat yang di Barat.

F

Di tahun 1999, Mas Tony membuat opera Anda yang pertama, yakni “The King’s Witch.” Bagaimana prosesnya?

T

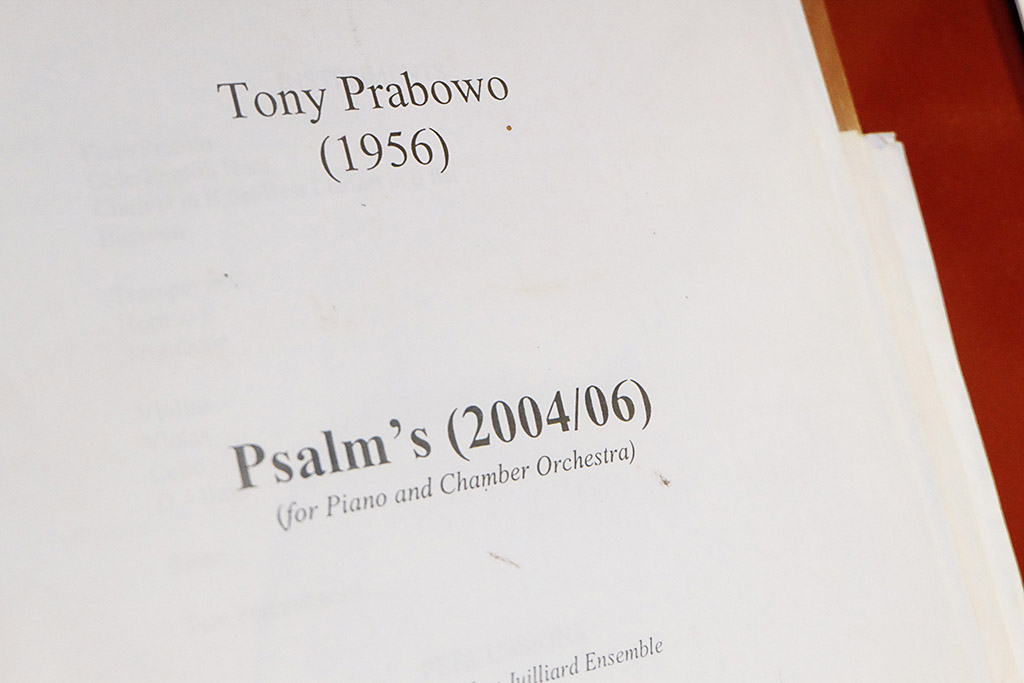

“The King’s Witch” itu pertama kali saya tulis tahun 1997. Pertama kali pentasnya di tahun 2000 dan itu dapat commission dari Juilliard’s School di New York. Saya memang sudah tertarik membuat opera pada waktu itu, karena opera melibatkan sejumlah kesenian-kesenian, yaitu bisa seni panggung, seni peran, seni tari hingga seni lampu. Lalu opera yang baru menggunakan visual art dan saya suka kompleksitas. Tahu-tahu saya dapat commission dari Juilliard’s School – dan itu proyek tunggal. Lalu saya minta Mas Goenawan Mohamad untuk menulis naskahnya. Naskahnya berangkat dari “Calon Arang,” tapi dibuat sedemikian rupa dari sudut pandang yang baru.

F

Opera “Gandari” disebut sebagai komposisi termegah yang pernah Mas Tony buat. Diadaptasi dari puisi Goenawan Mohamad berjudul sama, apa pertimbangan Mas Tony terhadap puisi tersebut sehingga patut mendapat 264 halaman komposisi yang kompleks?

T

Sebenarnya “megah” itu, menurut saya dalam konteks, karena itu opera tari. Jadi waktu itu saya melibatkan Akiko Kitamura, salah satu koreografer Jepang yang terbaik pada saat itu dengan 6 penari; 3 dari Jepang dan 3 dari Solo. Kemudian saya bekerja sama juga dengan Yudi Ahmad Tajudin karena saya anggap waktu itu Yudi bisa handle itu. Salah satu sutradara kontemporer terbaik juga. Kemudian saya juga melibatkan Teguh Ostenrik untuk set designer-nya. Lalu yang saya anggap paling prestigious itu menampilkan salah satu ensemble terbaik di dunia – Asko|Schonberg Ensemble. Konduktor dan pemain dari Asko. Dan penyanyinya dari Belanda tetapi bukan grup Asko. Kemudian naratornya Mas Landung Simatupang dan Mbak Sita Nursanti. Kostumnya dari Chitra Subiyakto. Nah itu main di Taman Ismail Marzuki Jakarta. Kemudian main di Frankfurt. Nah di sini ada pergantian pendukung. Jay Subiyakto masuk, kemudian penata lampu pertunjukan di Jakarta yang tadinya dari Jerman, Jan Maertens menjadi penata lampu dari Finlandia namanya Joonas Tikkanen untuk pertunjukan di Frankfurt. Koreografernya menjadi Su Wen-chi dari Taiwan. Penarinya juga bukan 6 lagi, jadi 2 di Frankfurt. Kemudian audio visual dari pertama hingga yang kedua kerja sama dengan Taba Sanchabakhtiar. Makanya terlihat seperti megah dan besar.

Tahun depan bulan Juli akan saya pentaskan lagi. Seharusnya 2018 tetapi ada Pemilu dan uang susah dicari ya (tertawa). Jadi saya undur menjadi Juli 2019. Setelah saya main di Frankfurt Lab – itu lokasinya seperti black box. Saya tertarik menggunakan venue seperti Frankfurt Lab. Di Jakarta belum ada, saya sedang mencari. Nah pementasan yang ketiga ini saya bekerja sama dengan Mbak Melati Suryodarmo. Di Frankfurt tidak ada sutradara – jadi hanya ada koreografer, set designer dan audio visual.

F

Jadi pertimbangan membuat komposisi hingga ratusan lembar tersebut karena sudah ada visi akan seperti apa bentuk operanya, ya?

T

Opera, sih, baiknya ya kalau mau pentas satu karya baiknya, sih, sekitar 50 menit sampai 1 jam. Atau lebih. Kalau Wagner pentas biasanya 4 jam, Einstein on the Beach 4 jam, dan masih banyak lagi. Tetapi opera kontemporer normalnya 1 sampai 1 setengah jam. Kalau tidak berat, kan, orang menonton musik kontemporer dengar 1 setengah jam ya pasti mumet, (tertawa). Kira-kira begitu.

F

“Gandari” telah diinterpretasikan sebanyak dua kali dan tahun depan pun akan dipentaskan kembali dengan format berbeda. Sebagai komposer, seberapa penting interpretasi visual mengkomplemen komposisi yang Anda buat?

T

Jujur saja – pentas pertama itu “Kali,” tetapi opera yang saya kerjakan pertama kali itu “The King’s Witch.” “Kali” pentas di Seattle Juni tahun 2000 dengan grup saya, New Jakarta Ensemble dan penyanyi dari luar. Saya bahkan sampai hari ini, belum dapat visual yang kuat. Terutama, “Gandari.” Sebenarnya “Gandari” dan “The King’s Witch” itu menurut saya problem. Justru karena ada unsur tari di situ. Unsur tari yang merupakan salah satu ekspresi dalam tema kedua opera tersebut – saya merasa hal tersebut kurang terwakilkan, belum kuat. Saya tidak tahu, ya. Dari banyak unsur tarinya – Pina Bausch membuat “Orpheus and Eurydice” tahun 1975. Dan masih dengan gaya modern dance, bukan seperti Pina Bausch pada tahun 1960-an, ya. Lebih ke teater tari. Itu dilihat cantik, modern dance lah.

Di “Gandari,” penari semuanya bagus-bagus, begitu juga dengan koreografinya yang kuat. Jadi Mas Goen (Goenawan Muhammad) membuat ceritanya waktu itu ada puisi panjang tentang 5 hari sebelum Gandari menutup matanya. Ia menceritakan alasan mengapa Gandari menutup matanya. Teks tersebut juga tentang Perang Baratayuda, dan sebagainya. Pada cerita aslinya Gandari menutup matanya karena suaminya, Dhritarashtra buta. Dan karena buta makanya ia tidak bisa menjadi raja. Lalu Gandari berempati dengan suaminya. Versi Mas Goen, Gandari kecewa sekali terhadap situasi dunia yang mengakibatkan perang saudara antara Kurawa dan Pandawa, apalagi ketika anak-anaknya; Kurawa, kalah.

Ketika divisualkan, dengan 6 penari dan 2 penari, ruwet. Koreografinya bagus, tetapi dalam konteks Gandari ini kok tidak tersampaikan, ya? Itu yang saya rasakan dan tentu oleh sejumlah penonton juga. Tidak hanya saya. Di Jakarta ada problem, di Frankfurt juga, ada walaupun lebih sedikit.

Anda nonton pentas Melati Suryodarmo “Vertical Recall” yang berdasarkan cerita “Waiting for Godot” di Salihara, yang penarinya 4? Wah itu luar biasa. Saya merasa ceritanya lebih terwakilkan dibanding “Gandari” yang menceritakan 5 hari sebelum Gandari menutup matanya. Yang terjadi pikiran-pikiran beliau tentang dunia, peperangan, kekalahan, suffering, tentang ibu yang kehilangan anaknya. Makanya Yudi merefleksikan di zaman yang sekarang dengan menaruh Ibu Maria – yang anaknya meninggal tertembak saat Tragedi Trisakti. Ketika bagian ending, Bu Maria masuk membawa payung – itu menarik dan momentumnya tepat sekali. Sayangnya kami tidak bisa lagi bekerja sama dengan dia (tertawa).

F

Terdapat romantisme dalam komposisi Mas Tony yang mampu membaut pendengar menginterpretasikannya dengan liat. Apakah Anda selalu menyisipkan intensi tersebut ketika berkarya?

T

Mungkin saya dulu romantis ya? (tertawa) Artinya, saya mencintai keindahan bahwa saya sekarang berbakti dan mendedikasikan hidup saya ke musik yang sangat kompleks. Tapi sisi romantis itu pasti ada. Karena awal waktu saya belajar bersama Mas Slamet itu muncul. Semua musik yang ternyata; menurut sejumlah teman, melodinya bagus dan indah. Zaman musik kontemporer, melodi itu sudah hampir tidak ada – mengabaikan melodi, harmoni dan kaedah-kaedah lama. Tetapi mungkin, masih ada. Menarik juga ya, kalau bisa didengarkan. Ya, Anda yang tahu (tertawa).

F

Jadi secara tidak langsung sudah mengalir, ya?

T

Iya, bisa jadi.

F

Kompleksitas menjadi impresi pertama terhadap musik klasik kontemporer. Sebagai komposer, apakah menurut Mas Tony impresi tersebut yang membuat publik di Indonesia mayoritas merasa asing dengan musik ini?

T

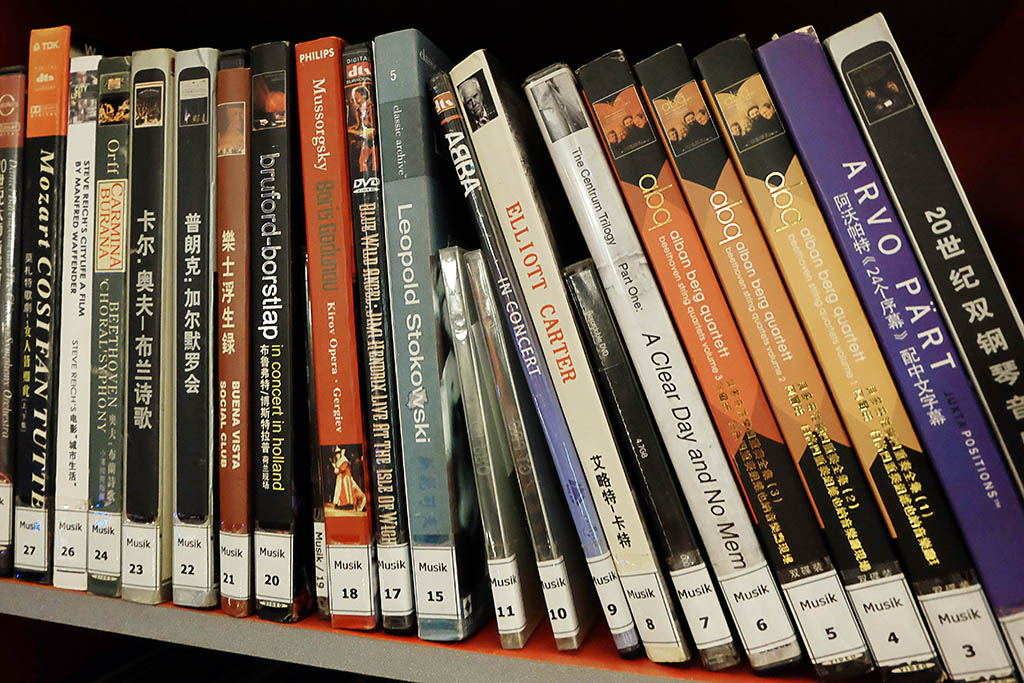

Kalau kompleksitas, tentu. Itu bahkan, kalau Anda baca tulisannya Salomo Simanungkalit ketika menulis opening “Gandari” di Frankfurt, ia mengatakan bahwa ketika bertepatan dengan 100 tahun sejak komponis Elliot Carter dilahirkan, ketika sang komponis masih hidup dan ditanya “Apa yang menjadi bagian penting dari seni musik kontemporer?” Ya itu, kompleksitas. Musik klasik sendiri saja sudah kompleks. Baroque, klasik. Musik klasik memang sudah menjadi bahan referensi untuk pemain piano. Klasik saja sudah kesulitan, Romantik lebih rumit lagi karena sifat karyanya kan lebih mengikuti perasaan. Terutama abad ke-20, semakin kompleks. Sejak ada musik Schonberg surealisme, nada dan permainan menjadi semakin sulit.

Tidak menyangka bahwa pianis atau pemain musik itu mampu membaca tulisan komponis itu dan sekarang semakin gila. Saya saja tidak mampu mengejar (tertawa). Saya tidak bisa memainkan piano dengan cepat. Jadi masih ada jarak, karena orang sekarang sudah semakin maju. Apalagi karena saya bukan pemain piano, masih ada jarak sedikit. Seberapa kuat saya mampu dan kuat saya mengekspresikan yang saya mau dengan kemampuan-kemampuan pemainnya. Ada banyak komponis yang mengarang saja dan buat komposisi semaunya saja tanpa mengindahkan teori fingering yang ia tahu. Ada yang mampu dan ada yang tidak mampu. “Ini mungkin, ini tidak mungkin.” Atau ketika itu tidak mungkin, dia berusaha setengah mati sampai akhirnya jadi bisa.

Tapi kompleksitas memang menjadi salah satu ciri, bahkan tuntutan dari musik. Komponis yang kembali ke tonal lagi juga banyak. Tetapi itupun tidak mudah. Teknik mendukung ekspresi, sehingga kemudian tuntutan teknik terhadap para komponisnya pun rata-rata tinggi.

F

Seberapa optimis Mas Tony terhadap antusiasme publik di Indonesia yang bisa menikmati musik klasik kontemporer karena mereka memang mengerti?

T

Seharusnya bisa. Ini penting. Saya sedang dalam rangka membentuk ensemble musik kontemporer di sini. Saya sedang menyusun proposal sejak 4 bulan yang lalu ke BEKRAF, Kemendikbud dan sejumlah sponsor privat. Saya jarang bekerja sama dengan pemain Indonesia, kebanyakan dari luar negeri karena tuntutan tekniknya tinggi. Tetapi itu tidak benar. Saya tidak hidup di luar negeri, saya hidup di Indonesia. Mau tidak mau harus membuat pemain Indonesia mampu. Caranya adalah harus mencari kesempatan, waktu, peluang agar dapat dukungan dari pemerintah. Khususnya Kementerian Budaya.

Jadi antusiasmenya memang belum besar. Seperti tadi malam saya bertemu Miranda Goeltom – salah satu direktur Nusantara Simphony Orchestra (NSO). Pendekatan masih musik klasik, paling sedikit romantik.

F

Apa proyek yang sedang Mas Tony siapkan? Apakah ada rencana menggelar opera lagi?

T

Selain “Gandari,” saya sedang mempersiapkan konser yang memiliki dua bagian. Bagian yang pertama, saya akan menulis komposisi untuk akapela karya BMS (Batavia Madrigal Singers) dan karya TRCC (The Resonance Children Choir) – untuk anak-anak tapi musiknya kontemporer. Jadi tanggal 25 di Salihara Jazz Buzz, akan ada grup yang terakhir namanya Trodon. Grup Trodon ini pimpinannya Biondi Noya – gitarisnya, wah bagus sekali. Dan saya akan bekerja sama dengan Biondi ini. Dia seorang gitaris yang saya buatkan musik untuk gitar solonya dan ensemblenya di bagian pertama. Break – kemudian bagian kedua baru “Gandari” versi 3. Gedungnya lain juga. Jadi kalau yang pertama pasti main di teater PPH UI.